Wie sieht Leipzig wirklich aus? Jeder sieht die Stadt anders. Und nur selten sieht die Stadt so aus wie auf Hochglanzfotos für die Touristenwerbung. Erst recht, wenn man die Stadt – wie der Maler Günter Thiele – seit 95 Jahren kennt. Dann sieht man auch ihre traurigen, grauen und trostlosen Seite. Ihre Wunden und Leerstellen. Und auch in den Gesichtern der Menschen einen Ernst, der mit der aufgesetzten Zirkusfröhlichkeit der Werbefotos nichts zu tun hat. Und Leipzig ist eine sehr ernste Stadt.

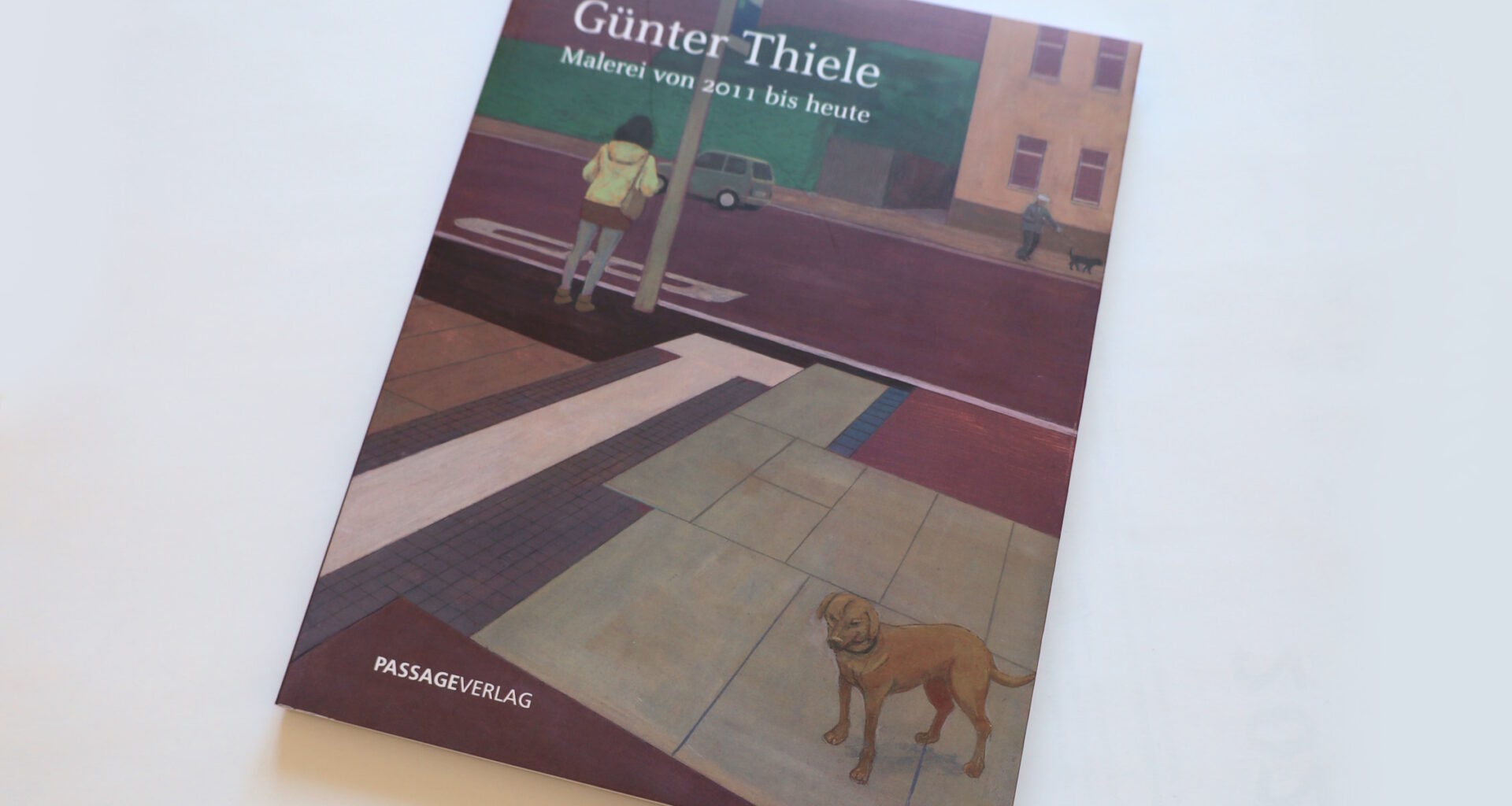

Vor vierzehn Jahren schon erschien ein Bildband, der das Lebenswerk des Malers Günter Thiele greifbar machte, auch damals verbunden auch mit einer Ausstellung in der Galerie Schwind. Das hätte man schon für so eine Art Lebensbilanz nehmen können. Aber Thiele dachte gar nicht daran, den Pinsel aus der Hand zu legen. Malen ist sein Leben. Und so entstanden auch in den Folgejahren immer neue Bilder in der von ihm bevorzugten Technik Tempera auf Hartfaser.

Das ist sowieso schon eine zurückhaltende Malweise mit gedämpfter Farbgebung. Aber sie ergibt auch einen Eindruck von Verträumtheit. Als würde sich die Realität vor unseren Augen in einen Traum verwandeln. Oder ein Traum in die Realität. Was gerade in Thieles Straßenansichten noch verstärkt wird durch die geradezu unheimliche Leere.

Häuser stehen wie verschlossene Kulissen im Raum, aber auch die Passanten wirken verschlossen, ganz und gar mit dem beschäftigt, was sie gerade tun. Ohne aufzusehen. Manche Straßenzüge wirken regelrecht leer gefegt. Brandmauern erinnern an die Wunden, die die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten erlitten hat. Noch ist nicht jede Lücke wieder bebaut.

Spuren der Moderne

Der Passage-Verlag hat dem 2011 erschienenen Band nun eine Fortsetzung folgen lassen, die vor allem Arbeiten versammelt, die seit 2010 entstanden sind. Aber sie enthält auch Arbeiten, die zwischen 1956 und 2005 entstanden sind und die in „Stadtleben“ noch fehlten. Es fällt kaum auf, denn die Art, wie Günter Thiele auf seine Stadt und seine Mitmenschen blickt, hat sich kaum geändert. Es war einst auch ein dissidentischer Blick, ein stiller, ernster Versuch, die Erwartungshaltung des „sozialistischen Realismus“ mit seiner pompösen Selbstinszenierung zu unterlaufen.

Sein Kunststudium begann er zwar in Leipzig, stieß aber bald auf Widerstände, die ihn dazu brachten, sich um einen Studienplatz an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin-Charlottenburg zu bewerben. Also im „Westen“, wo es kein starres Verdikt gegen die Stilrichtungen der Moderne gab. Dort war Karl Hofer Direktor, einer der wichtigsten Expressionisten in der deutschen Malerei.

Dessen Werk man durchaus als stilles Vorbild für die Arbeiten Günther Thieles sehen kann. Bis 1960 studierte er dort, kehrte dann aber trotzdem nach Leipzig zurück und war hier fortan als freischaffender Maler tätig, wurde sogar Lehrer an der HGB.

Aber seinen besonderen Blick auf die Stadt und das, was auf dieser Bühne vor sich ging, verlor er nie. Der ist selbst in den Porträts und Selbstporträts sichtbar, die in diesem Band zu finden sind. Ein Lächeln wird man auf diesen Gesichtern kaum einmal finden. Dafür einen tiefen Ernst, einen kritischen, geradezu zweifelnden Blick, als würden die Dargestellten den Betrachter gründlich hinterfragen. Oder als wären sie in Gedanken mit lauter Dingen beschäftigt, die ihnen keine Ruhe lassen. Die noch getan und gelöst werden müssen. Eine andere Art Geschäftigkeit, als sie in unserer modernen und so gründlich verlogenen Medienwelt permanent gezeigt wird.

Ein philosophischer Maler

Im Grunde verrät sich Thiele selbst, wenn er im Vorwort meint: „Lust und Last des Bildermachens nimmt bei mir weiterhin kein Ende. Philosophische Bemerkungen und Deutungen überlasse ich den Dichtern …!“

Denn tatsächlich ist er ein zutiefst philosophischer Maler. Er malt seine eigene Nachdenklichkeit in die Gesichter der von ihm Porträtierten. Lässt sie ernst werden, versunken in Gedanken, in sich gekehrt. So, wie es uns oft geht, meist dann, wenn wir uns unbeobachtet glauben. Denn wenn wir Blicke auf uns spüren, nehmen wir in der Regel Rollen an, zeigen uns, wie wir gesehen werden wollen.

Aber sind wir das wirklich? Ist es nicht der nachdenkliche Ernst, der uns wirklich ausmacht, unser permanentes Grübeln über die Welt und die Dinge, die noch getan werden müssten? Oder die Gefühle, die uns verwirren. Denn die Straßen der Stadt sind nur eine Bühne. Wenn man genau hinschaut, sind die meisten Menschen ganz und gar mit sich beschäftigt, in sich gekehrt. Wenn auch vielleicht nicht mit diesem sanften, konzentrierten Ernst, den selbst die Frauen in Thieles Bildern haben. Dazu sind dann doch zu viele Zeitgenossen außer sich, leben dicht an der Oberfläche, mit einer dünnen Haut der Gefühle.

Aber wer so lange in Leipzig gelebt hat, der weiß, dass das nicht wirklich das ist, was uns bewegt. Erst recht nicht, wenn man zeitlebens die Erfahrung gemacht hat, dass einem nichts geschenkt wird und jedem gelösten Problem zehn neue folgen, die uns im Kopf herumspuken und die angepackt werden müssen. Eins nach dem anderen. Das war schon immer die Überlebenskunst der Leipziger, vielleicht auch nicht nur die der Leipziger, sondern aller Menschen, die mit begrenzten Ressourcen einen immer hektischeren Alltag bewältigen müssen.

Die Leben der Sisyphosse

Man sieht diesen Ernst nicht nur in Thieles Straßenbildern, sondern auch in seinen Bildern von Gaza, Sardinien oder den Tuilerien. In der Fremde sieht Thiele dieselbe Verschlossenheit in den Gesichtern, die vielleicht keine Verschlossenheit ist, sondern nur dieser so wichtige und notwendige Ernst, mit dem Menschen ihr Leben meistern. Menschen, die ganz und gar nicht darauf rechnen, dass ihnen ein Prinz erscheint oder ein Füllhorn aus der Werbung sich über sie ergießt. Jeder beschäftigt damit, sein eigenes Leben mit seinen ganz eigenen Herausforderungen zu meistern.

Die kann der Betrachter nur ahnen. Auch wenn die jungen Frauen dem Maler Modell sitzen, als wären sie eigentlich gar nicht da, mit den Gedanken bei ganz anderen Problemen und Lösungen. Und natürlich wird das philosophisch. Das werden keine netten Salonbilder, aus denen die Porträtierten stolz auf die Betrachter herunterschauen, voller Lebensfreude gar wie in Rembrandts Saskia-Bildern. Sondern so nüchtern und still, wie sie einem eigentlich täglich begegnen.

Wir versuchen uns ja ständig aufzuheitern, ein Bild zu inszenieren, als wären wir immerfort fröhlich und zuversichtlich. Was wir aber nicht immer sind. Wir sind eher wie der mühsam seine Steine rollende Sisyphos. Die überwältigende Freude gibt es erst hinterher, wenn der Stein oben auf dem Berg ist und wir loslassen könen. Eine Szene, die es aber nur bei Mattheuer gibt.

Thiele zeigt eher uns Sisyphosse hier unten im Tal und in der Stadt. Immerfort mit den gewaltigen Steinen beschäftigt, die wir Tag für Tag einen inneren Berg hinaufrollen. Hinaufrollen müssen, weil Leichtigkeit in dieser Welt inzwischen mit Faulheit und Nichtsnutzigkeit in einen Topf geworfen wird. Das haben wir schon längst verinnerlicht. Und zeigen uns geschäftig und ernsthaft. Und oft genug schleppen wir das alles eben mit an den Familientisch. Und in die Sitzungen für den selbst stets ernst blickenden Maler, für den „Schönheit und Tragik“ steter Mittelpunkt seines Schaffens waren und sind.

Tragik und Stille

Denn natürlich ist unser Leben tragisch. Und auch deswegen schön. So schön, dass es uns betroffen macht und Kopfschmerzen bereitet. Und die Leipziger sind ganz bestimmt kein Menschenschlag, der das auf die leichte Schulter nimmt oder einfach weglächelt. Wer den Eindruck hat, ist noch nie durch die Straßen abseits des Getümmels gelaufen.

Obwohl es trügerische Straßen sind, vollgestellt mit Automobilen, die man in Thieles Bildern nur selten und ganz klein findet. Er räumt die Straßen auf und aus. Und macht ihre Einsamkeit sichtbar. Ihr Verlorensein, durch das die Männer und Frauen mit versunkenen Blicken laufen, ganz beschäftigt mit ihrem Tun. Kaum mal mit einem Blick für die Anderen, die da unterwegs sind.

Natürlich sind das sehr philosophische Szenen, zu denen sich jeder etwas denken kann. In die man Geschichten hineindenken kann. Jede Szene ein Theater ohne Worte. Obwohl Thiele auch das Theater nicht meidet, so wie in „Zimmertheater“ von 2017, wo auf der Bühne scheinbar ganz Banales geschieht. Aber das Publikum schaut gebannt, jeder einzelne Zuschauer ganz ins Schauen vertieft. So wie man selbst vor Thieles Bildern steht und geradezu darauf wartet, dass gar nichts Weltbewegendes geschieht.

Und so wird auch die Fortsetzung des 2011 erschienenen Bandes zu einem Besuch in der stillen Welt des Günter Thiele, in der wir uns selbst begegnen können, wenn wir nur lange genug eintauchen in jedes Bild. Atemlos manchmal, weil wir die eigenen Erfahrungen mit dieser manchmal sehr einsamen Stadt gemacht haben. Manchmal scheint gar die Zeit stillzustehen wie in „Baulücke Schiebestraße“ von 2020. A

ls liefe einfach die Zeit ab über einer Stadt, die stellenweise noch immer so aussieht wie vor 40 Jahren, als noch längst nicht wirklich klar war, ob sich das alles einmal verändern würde. Oder ob die junge Frau am Straßenrand noch jahrelang dort stehen könnte, ohne dass man je erfährt, auf wen sie wartet. Oder ob sie überhaupt auf jemanden wartet.

Günter Thiele „Malerei von 2011 bis heute“ Passage-Verlag, Leipzig 2025, 24,50 Euro.