Es sind die 1930er Jahre. Protagonist Ludwig Makarius Heterlin könnte man als einen Sonderling bezeichnen. Er stammt aus einer gutbürgerlichen, hanseatischen Kaufmannsfamilie aus Norddeutschland. Er ist nicht auf den Kopf gefallen, bricht aber die Schule ab und will sich lieber seinen künstlerischen Ambitionen widmen, sehr zum Leidwesen seiner Eltern. Die ihn, fast als letzten Ausweg, nach Süddeutschland schicken. Und bei einem von Ludwigs Spaziergängen durch die fiktive fränkische Gemeinde Eberling trifft er den Rabbi Kurt. Ein Mensch, der Ludwigs Leben nachhaltig verändern wird.

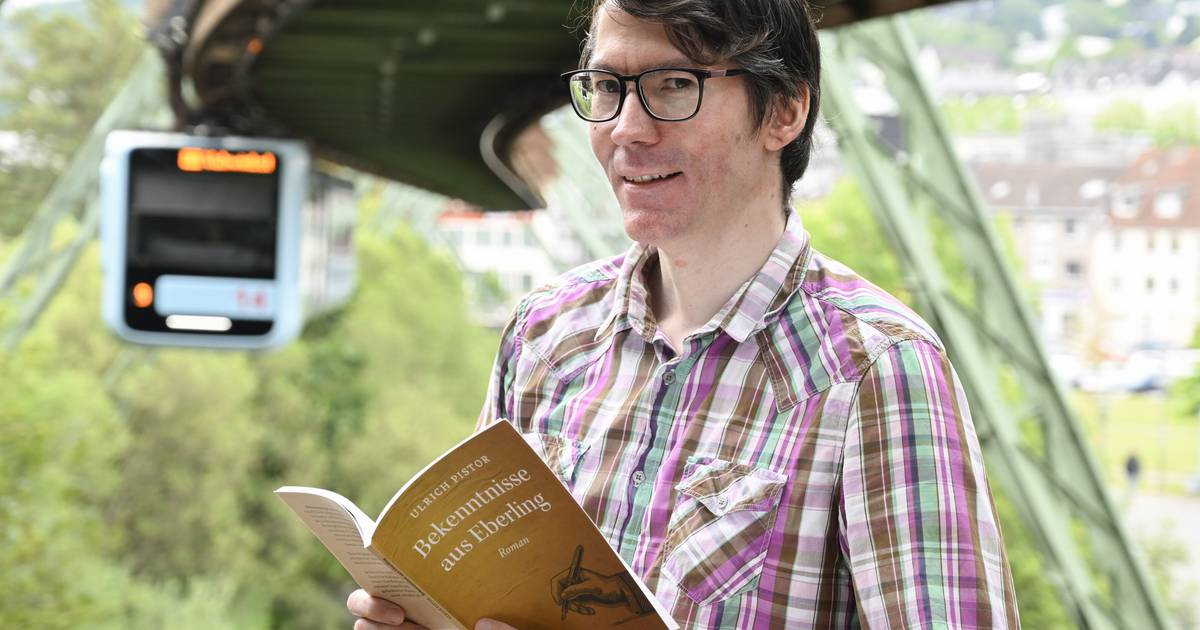

„Der Franke, der gilt zwar auch als reserviert und introvertiert, aber doch auch als sehr kommunikativ und wenn man erst mal sein Herz berührt hat, dann stellen sich mitunter Freundschaften fürs Leben sehr leicht her“, erzählt Autor Ulrich Pistor. Der Wahl-Wuppertaler ist in Freiburg im Breisgau geboren, lebt aber nun im Tal – dort, wo einst seine Vorfahren lebten. Im IFB Verlag Deutsche Sprache hat er nun sein Debüt „Bekenntnisse aus Eberling“ veröffentlicht.

Ludwig konzentriert sich auf die Landschaftsmalerei, darauf, die Natur mit Farbe und Pinsel einzufangen. Der Rabbiner Kurt beobachtet ihn immer mal wieder dabei, wie er auf seine Umgebung eingeht, sogar, wie er einmal einen toten Moorfrosch seziert und examiniert. „Er sieht dieses Potenzial in diesem Ludwig Makarius Heterlin und schlägt ihm vor, Medizin zu studieren“, so Pistor. Und so beginnt Ludwigs Reise. „Bekenntnisse aus Eberling“ ist zwar als Roman deklariert, allerdings mit rund 60 Seiten deutlich kürzer als ein Werk, das man für gewöhnlich als „Roman“ bezeichnen würde. „Die richtige Bezeichnung wäre eigentlich autofiktionale Novelle gewesen“, erzählt Pistor. Er habe sich aber die Freiheit genommen, es dennoch „Roman“ zu nennen – und der Verlag sei einverstanden gewesen. Zwar ist es von der Anzahl der Worte nicht episch lang – doch ist die Handlung dicht gewoben, erlebt der Leser die Geschichte aus der Sicht von Ludwig Heterlin, die in den 20er Jahren beginnt und im Jahr 1938 kulminiert. „Also bis 1938 waren gewisse Dinge noch möglich, die einen anderen politischen Verlauf in Deutschland ermöglicht hätten. Die bürgerlichen Kräfte, die sozialen Kräfte, die gesellschaftlichen Komponenten waren noch sehr stark vorhanden, nicht gleichgeschaltet. Und das ist dann zunehmend schwieriger geworden“, so Pistor. Ludwigs Monolog ist eingebettet in ein sich zunehmend braun manifestierendes Deutschland bis 1938. „Einfach aus diesem politischen Rahmen heraus wollte ich das aufarbeiten. Und dann mit dieser lyrischen, schöngeistigen Komponente verbinden, nicht um es zu relativieren, sondern um es gewissermaßen zu kontrastieren“, so Pistor und meint damit seine bildhafte, ästhetische Sprache, die im Gegensatz zur sich verdunkelnden politischen Realität steht.

Die Sprache, mit der Ulrich Pistor in seinem Erstlingswerk Ludwigs Wirklichkeit – sowohl innerlich als auch äußerlich – zeichnet, kommt dabei nicht von ungefähr. Hat der Autor doch bereits früh angefangen, sich mit der Macht der Sprache zu befassen. „Sprache ist etwas Mächtiges. Eine einzelne Äußerung kann ganz viel bewirken oder auch kaputtmachen“, so Pistor. „Man stelle sich im Bundestag eine Rede vor, die die Herzen fraktionsübergreifend berührt und auf einmal wird ein ganz anderer Horizont eröffnen und das manifestiert sich dann in Taten, in Aktionen, aber die Sprache ist die geistige Urkraft gewesen.“