DruckenTeilen

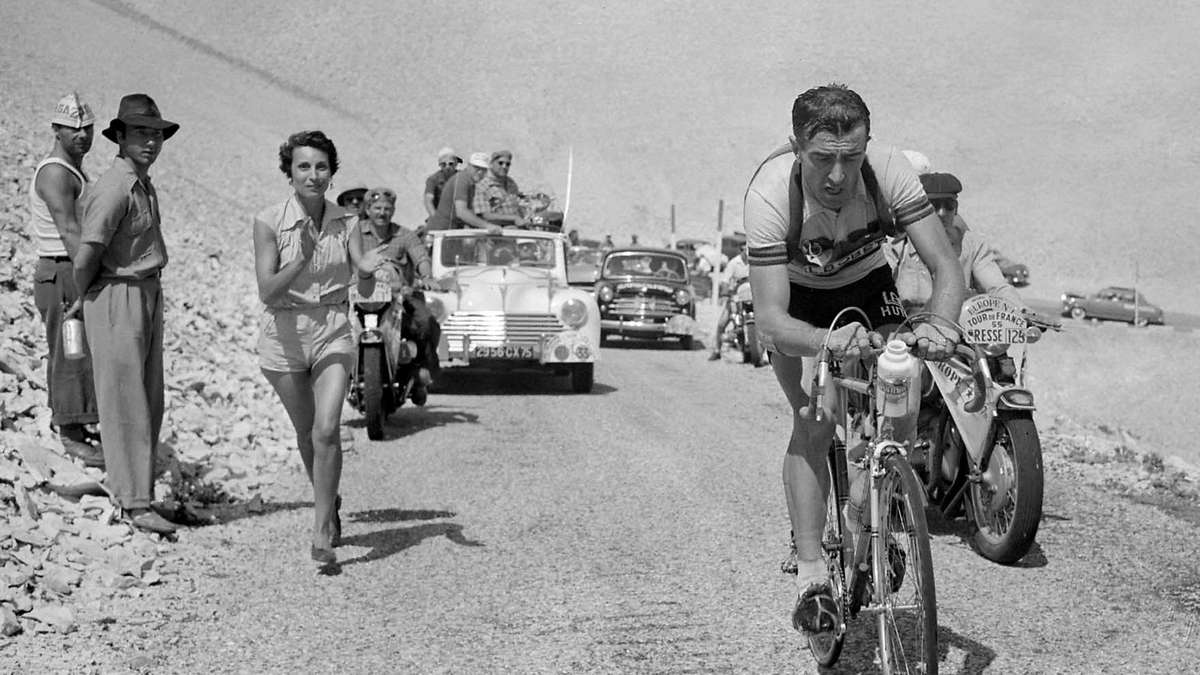

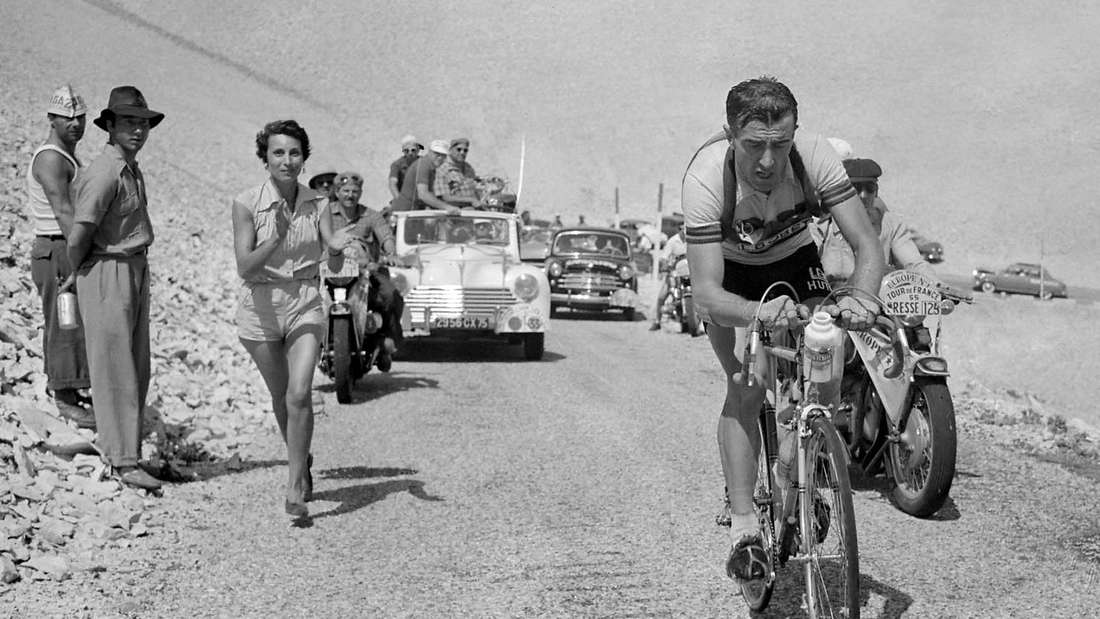

Der Franzose Louison Bobet wird von seiner Frau am Mont Ventoux angefeuert. © afp

Der Franzose Louison Bobet wird von seiner Frau am Mont Ventoux angefeuert. © afp

Bei der Tour de France wird

Frankreichs Geschichte und werden

seine Landschaften zur Bühne.

Der französische Philosoph Roland Barthes war so fasziniert von der Tour de France, dass er ihr in den 1957 erschienenen „Mythen des Alltags“ einen vielbeachteten Essay mit dem Titel „Die Tour de France als Epos“ gewidmet hat. In diesen Reflexionen über die Gegenwartskultur vergleicht Barthes die vielschichtige Aufgabenstellung der Frankreichrundfahrt mit einem Epos von Homer: „Wie in der Odyssee ist die Fahrt hier Rundfahrt von einer Prüfung zur nächsten und zugleich totale Erforschung der Grenzen der Welt.“ Diese Metapher ist sehr passend, denn auch jetzt, bei der Tour der Gegenwart, wird der Einzelne in der Weite einer fordernden Welt ausgesetzt, um sich dort zu bewähren. Das Examen wird nach drei Wochen und 21 Prüfungen, Etappen genannt, auf den Champs-Élysées in Paris abgelegt.

Im Laufe der Jahre hat sich die Frankreichrundfahrt zu einem bestens organisierten, florierenden Wirtschaftsunternehmen und vielbesuchten Wanderzirkus durch ein Land voller Naturschönheiten, Sehenswürdigkeiten und inzwischen berühmter Tour-Orte entwickelt. Diese Prozession zieht Jahr für Jahr um die 13 Millionen Besucherinnen und Besucher an, sie kommen bei weitem nicht nur aus Frankreich. Wichtigster Vermittler der Tour-Botschaft sind die Livebilder des französischen Fernsehens, die in 190 Länder der Welt übertragen werden. Zum TV-Angebot dieses Sommervergnügens gehören – nicht nur in Frankreich – kleine historische und kunstgeschichtliche Vorlesungen über Schlösser, Denkmäler und landschaftliche Besonderheiten, eine Rahmenhandlung, die sich zu einem zweiten Wettbewerb neben dem Radrennen entwickelt hat: Frankreich gucken.

Das Land Frankreich als Bühne gehört inzwischen genauso zur Tour wie Speichen, Ketten oder Radprofis, die sie bewegen. Tour-Direktor Christian Prudhomme, einst Journalist bei verschiedenen französischen TV-Stationen, ist Hobbyhistoriker und als solcher sehr daran interessiert, dass die Jahr für Jahr neu abgesteckte Strecke der Tour nicht nur sportliche Geschichten präsentiert, sondern sich auch an geschichtlichen Erinnerungsorten zeigt. Prudhomme sagt dazu: „Die Tour de France ist viel mehr als ein Wettkampf unter Sportlern. Sie ist ein Monument der französischen Gegenwartsgeschichte“.

Nicht alle schauen wegen des Sports zu

Prudhomme gibt bei der Konzeption des Streckenverlaufs die Grundlinien vor, ausgearbeitet werden die Etappen von Prudhommes Parcoursarchitekten Thierry Gouvenou. Prudhomme äußert dabei Sonderwünsche, „spezielle Berge, neuralgische Stellen und historische Stätten. Daran orientiere ich mich dann“, erzählt Gouvenou. Die historischen Stätten beziehen sich auf besondere Daten der Tour-Geschichte und ihrer Teilnehmer, aber auch auf Ereignisse der französischen Geschichte.

In diesem Sommer war die Tour in der ersten Woche zu Gast im Norden des Landes. Den Grand Départ, den großen Aufbruch, hatte die Tour-Veranstalterin Amaury Sport Organisation nach Lille vergeben, eine Stadt mit pittoreskem Zentrum, die 2004 Europas Kulturhauptstadt war. Lille wirbt auch damit, „Hauptstadt von Flandern“ zu sein, einer großen Region des Nachbarlands Belgien, die in früheren Jahrhunderten intensiv in Kämpfe mit Frankreich verwickelt war. Zum Tour-Start reisten wie erwartet viele Tausend Belgier:innen in Form einer friedlichen Faninvasion nach Lille, um ihre Radstars zu umjubeln. Prudhomme wertet das als gelungene Überwindung von belgisch-französischen Ressentiments.

Auf einer Linie ging es in Frankreichs Norden zudem vorbei an Gedenkorten für den Zweiten Weltkrieg. Dünkirchen, die von den Deutschen in diesem Weltenbrand völlig zerstörte Stadt, war der Zielort der dritten Etappe. Ein paar Meter hinter der Ziellinie liegt, direkt am Meer, das „Musée Dunkerque 1940“, das an die Operation Dynamo erinnert. Der Codename steht für die riskante Evakuierungsaktion der britischen Admiralität im Zweiten Weltkrieg. Im Zuge dieser Kampagne konnten letztlich 85 Prozent des britischen Expeditionskorps und Teile der französischen Armee, die zuvor von den Deutschen eingekesselt worden waren, über das Meer nach England verschifft und auf diese Weise gerettet werden – insgesamt fast 340 000 Soldaten.

Die sechste Etappe begann in Bayeux, unweit des Omaha Beach in der Normandie. In der Region erinnern viele Häuser mit US- und britischen Fähnchen an den D-Day, die Invasion der Alliierten im Norden Frankreichs, bei der auch jene später Omaha genannte Bucht Teil der Befreiungsstrategie war. Es gibt entlang der Küste unzählige Gedenkstätten und ganz nahe gelegen in Colleville-sur-Mer einen ganz besonders bedrückenden Ort: den amerikanischen Soldatenfriedhof mit 9389 weißen, mit Namen versehenen Kreuzen auf gepflegtem Rasen. Sie alle stehen für ein verlorenes Leben im Kampf gegen Nazi-Deutschland.

Es gebe Untersuchungen, sagt Gouvenou, die deutlich machten, dass sich die Hälfte der vor den Bildschirmen versammelten Zuschauer und Zuschauerinnen wegen Frankreichs Schönheit nachmittags die Tour im Fernsehen anschauten, für das sportliche Geschehen interessierten sie sich eher sekundär. „Deshalb integrieren wir natürlich auch die Schönheiten des Landes in den Kurs. Schlösser, Flüsse, Landschaften der verschiedenen Regionen, Kathedralen, die Sonnenblumen, die Lavendelfelder, das Meer. Wir denken nicht nur an den sportlichen Aspekt“, sagt Gouvenou.

Auch viele Naturdenkmäler sind Teil der Strecke. Eines von ihnen ragt in diesem Juli neben den Schönheiten in Frankreichs Norden, neben den Gipfeln der Pyrenäen und der Alpen ganz besonders hervor: der Mont Ventoux, der Monolith der Provence. Der Dichter Francesco Petrarca bestieg den Berg 1336 gemeinsam mit seinem Bruder Gherardo und zwei Dienern in einer Mondnacht von Malaucène aus, um den Sonnenaufgang auf dem Gipfel zu erleben. Als sie ihn erreicht hatten, war Petrarca vor Überwältigung wie betäubt. Dazu schrieb er später: „Den höchsten Berg dieser Gegend (…) habe ich am heutigen Tag bestiegen, allein vom Drang beseelt, diesen außergewöhnlich hohen Ort zu sehen“. Petrarcas Zeilen werden als erste literarische Darstellung der Schönheit der Natur aufgefasst und somit als eine Art Überwindung der mittelalterlichen Jenseitsbezogenheit.

Roland Barthes wiederum beschrieb den Ventoux in seinem Essay als angsteinflößendes, überirdisches Hindernis und stellte einen konkreten Bezug zum Radsport her: „Der Ventoux hat die Massivität des Berges, er ist ein Gott des Bösen, dem man Opfer bringen muss. Als wahrer Moloch, Despot der Radfahrer, vergibt er niemals den Schwachen, fordert ein Übermaß an Leid als Tribut.“

Ein paar Jahre nach Erscheinen seines Essays forderte der Berg tatsächlich ein Übermaß an Leid als Tribut. Denn am 13. Juli 1967 starb der Brite Tom Simpson, geschwächt von der gewaltigen Hitze des Tages und aufgeputscht mit Amphetaminen, in den Hängen des Ventoux, gut zwei Kilometer vor der Passhöhe. Am 22. Juli müssen die Tour-Teilnehmer wieder hinauf auf diesen Moloch und Despoten der Radfahrer. Prudhomme kann sich sicher sein, dass es in den Berichten zum Tage auch um Roland Barthes gehen wird, um Tom Simpson und vielleicht sogar um Petrarca.

Er weiß: Sein Rennen, ein Sportereignis und eine Tour de Kultur, leistet einen großen Beitrag zum facettenreichen historischen Gedenken und auch zum Erkennen und Erlernen der landeseigenen Geografie. Das alles ist kein Zufall. Sondern steckt im Beiprogramm des drittgrößten Sportereignisses der Welt.