AUDIO: „Wir mussten unser Erbrochenes essen“ – Das Trauma der Verschickungskinder (17 Min)

Stand: 24.07.2025 17:17 Uhr

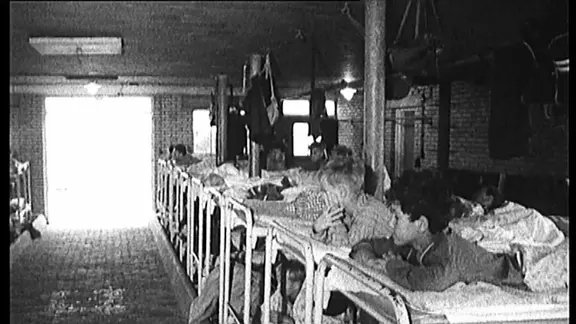

In der Nachkriegszeit wurden viele Kinder auf Empfehlung von Ärzten in sogenannte Kurheime geschickt. So erging es auch Susanne Speck. Im Interview spricht sie über eine traumatische Kindheitserfahrung.

Die Buchhändlerin aus Rendsburg wurde 1965 nach Uffing am Staffelsee in Oberbayern geschickt.

Frau Speck, wenn Sie an diesen Kurheimaufenthalt 1965 zurückdenken, was ist Ihr erstes Bild?

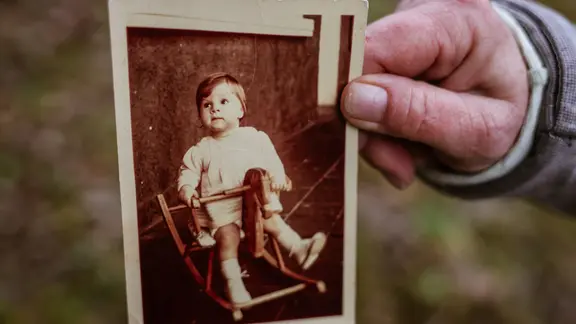

Susanne Speck war fünf Jahre alt, als sie den Sommer in einem Kurheim in Oberbayern verbringen musste.

Susanne Speck: Das erste Bild, was ich im Kopf habe, ist der Bahnhof in Neumünster; ich bin von Neumünster aus verschickt worden. Meine Eltern haben mich abends zum Zug gebracht und ich habe gedacht, ich fahre mit meinen Eltern in den Urlaub. Und plötzlich war ich alleine im Zug. Ich kann mich erinnern an Panik und an viele Kinder. Und da bricht dann die Erinnerung ab. Ich kann mich auch an die Zugfahrt nicht erinnern. Ich denke, es war ein Schutzmechanismus.

Wie alt waren Sie damals?

Speck: Ich war fünf Jahre alt.

In Uffing gab es die sogenannten Tanten, nicht ausgebildete Frauen, die sich um Kinder gekümmert haben. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Betreuungskräfte?

Speck: Ich habe kaum Erinnerungen. Ich kann mich an kein Gespräch dieser Tanten mit uns erinnern. Es sind ja sechs Wochen gewesen. Es gibt keine Erinnerungen an Gespräche, an Spielzeug, an gemeinsames Spielen oder ans Sprechen überhaupt. Die Tanten waren Geister im Hintergrund und keine Ansprechpartnerinnen für uns, sie waren für uns nicht greifbar.

Erinnern Sie sich an Kommunikation der Kinder untereinander?

Speck: Auch ganz schwer. Ich glaube, das wurde kritisch betrachtet, denn wir hätten uns auch verbünden können. Ich glaube, das wurde vermieden. Es war eher so, dass die Kinder sich untereinander beobachten sollten, und es gab auch Verurteilungen der Kinder untereinander. Zum Beispiel, wenn jemand ins Bett gemacht hat, wurden die anderen Kinder aufgefordert, dieses Kind auszulachen.

Eva Völler erzählt mit krimihafter Spannung vom Schicksal der „Verschickungskinder“ auf der ostfriesischen Insel.

Sie haben auch sehr dunkle Erinnerungen an die Nahrungsaufnahme in dem Heim, oder?

Speck: Genau. Das ist eine ganz, ganz schlimme Erinnerung für mich. Es ist für mich bis heute unmöglich, einen Speisesaal zu betreten. Ich weiß zum Beispiel noch genau, an welchem Tisch ich gesessen habe. Das Essen war für mich fremd – ich komme aus Schleswig-Holstein und in Bayern hat man anders gegessen. Ich mochte das Essen überwiegend nicht. Wir wurden gezwungen, das Essen aufzuessen. Ich weiß, dass ich mich erbrochen habe, auch kann mich an den Geschmack von Erbrochenem erinnern. Das heißt, ich musste es aufessen.

Ich kann mich an eine Situation erinnern: Es gab Fleisch in Würfeln, aber das Fleisch war ungenießbar für mich, und ich habe es einfach hinter mich auf den Boden geworfen. Als fünfjähriges Kind habe ich natürlich nicht geahnt, dass man mich identifizieren konnte, aber jeder wusste, wer da gesessen hat. Und da bricht dann die Erinnerung ab. Ich gehe davon aus, dass es eine Sanktion gab. Das ist typisch für uns Verschickungskinder, dass immer die Erinnerungen abbrechen, wenn etwas ganz dramatisch wurde.

Es gab wahrscheinlich auch keinen Kontakt nach Hause, oder?

Speck: Nein, die Eltern durften nicht anrufen. Das wurde untersagt mit der Begründung, es würde das Heimweh fördern, was für mich heute unbegreiflich ist. Es ist mir auch unbegreiflich, warum die Eltern das mit sich haben machen lassen. Und Postkarten wurden von der „Tante“ geschrieben – ich konnte ja mit fünf Jahren noch nicht schreiben. Die Karten habe ich noch: Es war alles wunderbar, Susanne hat sich gut eingelebt und so weiter. Aber das entsprach überhaupt nicht der Wahrheit. Ich weiß, dass Karten von älteren Kindern, die schon schreiben konnten, zensiert wurden. Und wenn da etwas Kritisches geschrieben wurde, dann wurde die Karte zerrissen.

Wann haben Sie Ihren Eltern erzählt, dass es dort schrecklich war?

Speck: Ich bin nach Hause gekommen, die Familie war für mich fremd, und ich habe meine Mutter gefragt: Warum habt ihr das gemacht, warum musste ich da hin und meine Geschwister nicht? Ich bin das mittlere Kind. Und meine Mutter hat es abgewehrt und nur gesagt: Der Arzt hat es ja so gesagt. Ich habe versucht sie dahin zu drängen, dass sie es mir erklärt, dass sie auch mir mal zuhört, aber das wurde sofort abgebügelt. Mit meiner Mutter habe ich dann nie wieder drüber geredet. Es wurde totgeschwiegen in der Familie, auch meine Geschwister haben mit mir nicht drüber gesprochen. Mein Vater hat mir später, kurz bevor er gestorben ist, gesagt, dass das nicht richtig war, was sie gemacht hätten – da war ich aber schon Mitte 50.

„Verschickungskinder“ sollten sich in Kurheimen eigentlich erholen können. Doch bis in die 1970er-Jahre erlebten sie oft Demütigung und Gewalt. Laut einer umfassenden Studie gab es erhebliche strukturelle Missstände in den Heimen.

Als Schulkind denkt man vielleicht, das sei „normal“. Wann hat Ihnen das erste Mal jemand gesagt, dass Ihnen da Schlimmes widerfahren ist?

Speck: Das war 2019. Ich bin Buchhändlerin. Ich hab gesehen, dass das Buch von Anja Röhl, „Das Elend der Verschickungskinder“ erscheinen sollte, habe es sofort bestellt und habe es in meiner Wohnung an einem Abend durchgelesen. Ich habe drei Stunden lang nur geheult. Und da habe ich erst gemerkt, mir ist Unrecht geschehen.

Wie haben Sie denn Ihr ganzes Erwachsenenleben über diesen Sommer 1965 gedacht?

Speck: Ich habe gewusst, dass mir das passiert ist. Ich habe gewusst, dass das schlimm war. Ich habe gedacht, ich war die Einzige. Ich habe gedacht, dass ich schlimm gewesen sein muss, dass man mich weggeschickt hat. Ich habe nicht gewusst, dass das so viele betroffen hat. Heute weiß man, dass das um die zehn Millionen Kinder waren. Ich habe das eigentlich mir zugeschoben. Ich habe mich seit diesem Sommer in meinem ganzen Leben falsch gefühlt. In der Schule war ich unheimlich still, weil ich völlig traumatisiert war. Ich konnte mich in Gruppen nicht mehr verhalten. Ich habe trotzdem das Abitur geschafft. Aber ich konnte nicht studieren, weil es für mich undenkbar war, in ein Studentenwohnheim zu gehen. Das habe ich diffus alles gespürt. Ich habe dann die Buchhändlerausbildung gemacht. Und so hat es mich bis 2019 begleitet, dass ich mich immer falsch gefühlt habe, weil ich gedacht habe: Ich bin bestraft worden, ich muss etwas Schlimmes gemacht haben, ich bin ein schlimmes Kind gewesen. Es hat mir keiner erklärt, es war niemand da.

Sie haben mit dieser Art der Aufarbeitung erst vor fünf Jahren begonnen. Inwiefern geht es Ihnen heute anders als davor?

Speck: Es geht mir deutlich besser, die Lebensqualität ist eine andere. Ich weiß jetzt, was mir passiert ist, und ich weiß, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Dafür sind andere verantwortlich gewesen, und das ist der entscheidende Unterschied. Deswegen geht es mir besser. Ich kann jetzt darüber reden. Ich habe zwei Söhne, und ich konnte nie mit ihnen darüber reden. Ich habe meine Kinder beschützt, wahrscheinlich viel zu sehr, weil ich nicht wollte, dass sie so etwas erleben. Und jetzt kann ich mit meinen Söhnen darüber reden.

Das Gespräch führte Mischa Kreiskott. Das komplette Interview finden Sie oben auf dieser Seite.

Schlagwörter zu diesem Artikel