Interview

Standdatum: 26. Juli 2025.

Autorinnen und Autoren:

Lukas Scharfenberger

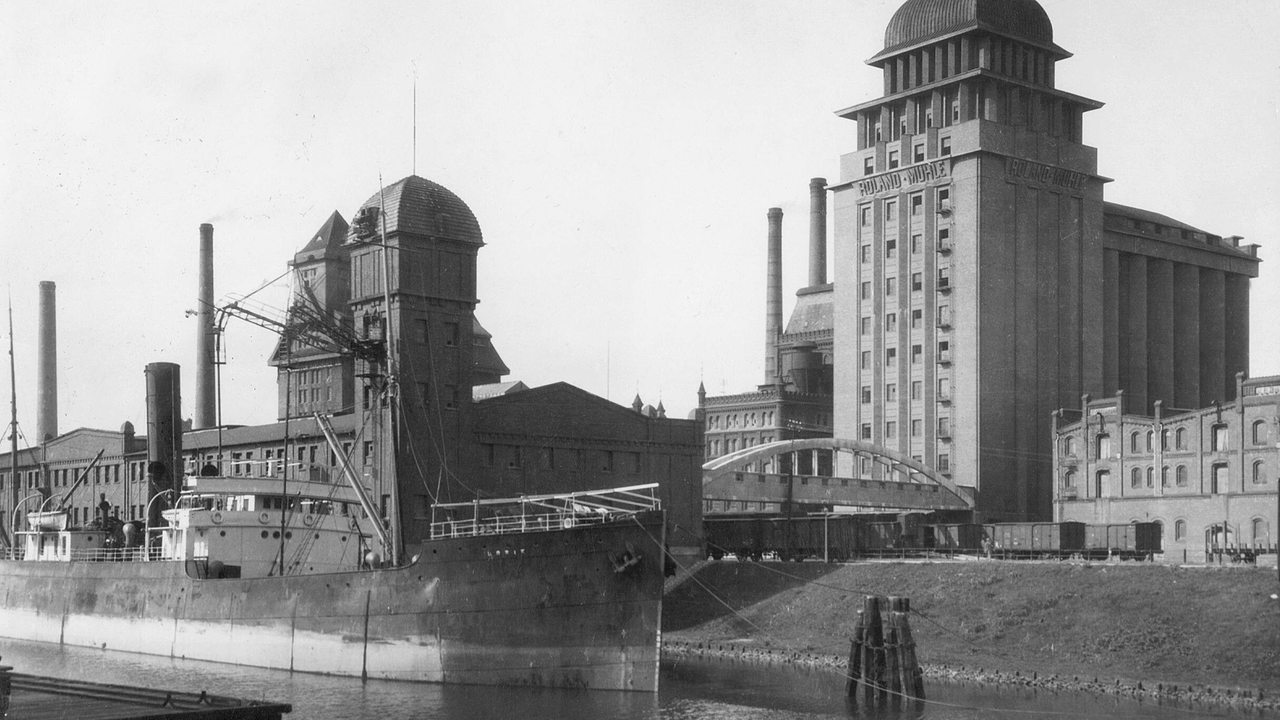

Der Bremer Hafen hat eine lange Historie. Hier liegt ein Frachtschiff an einem Kai im Hafen (heute Überseehafen) im Jahr 1929.

Bild: dpa | SZ Photo/Scherl

Von der Weservertiefung bis zum Containerhafen: Die Stadtbremischen Häfen haben eine lange Geschichte. Wilfried Brandes-Ebert vom Hafenarchiv im Gespräch.

Häfen sind mehr als nur Orte des Warenumschlags – sie sind Motoren wirtschaftlicher Entwicklung, Schnittstellen globaler Handelswege und Spiegel historischer Umbrüche. Besonders in Bremen, einer Stadt mit jahrhundertealter maritimer Tradition, haben die Hafenanlagen stets das Gesicht der Stadt mitgeprägt.

Mit der Geschichte und Entwicklung der Häfen hat sich Wilfried Brandes-Ebert 20 Jahre lang im Hafenarchiv vom Kulturhaus Walle beschäftigt. Im Interview erklärt er uns die wichtigsten Stationen der Bremer Häfen.

Wann begann eigentlich die Entwicklung der Stadtbremischen Häfen in ihrer heutigen Form?

Ein entscheidender Startpunkt war um 1860 mit der Weservertiefung. Die wurde von der Bremer Kaufmannschaft initiiert, die ihren Handel intensivieren wollte. Ziel war es, größere Schiffe direkt nach Bremen zu bringen. Der Vegesacker Hafen reichte nicht mehr aus – die Schiffe wurden einfach zu groß.

Die Geschichte der Häfen in Bildern

Was folgte auf die Vertiefung der Weser?

1888 wurde der Freihafen 1 errichtet, der spätere Europahafen. Dafür wurde ein Hafenbecken ausgehoben. Danach folgte 1900 der Holz- und Fabrikenhafen und 1906 der Freihafen 2. Die beiden Freihäfen wurden dann in den 30er Jahren in Europahafen und Überseehafen umbenannt. Angelaufen wurden die Häfen damals vor allem von Dampfern und Motorschiffen.

Der Bremer Freihafen im Jahr 1939.

Bild: dpa | arkivi

Was war das Besondere am sogenannten „Bremer System“?

Das Bremer System zeichnete sich durch eine durchdachte Logistik aus: Nachdem Bremen ans Eisenbahnnetz angeschlossen worden war, wurden auch die Häfen direkt an die Schiene angeschlossen. Man sprach auch von einem Eisenbahnhafen. Der Bahnanschluss ermöglichte es, Waren direkt vom Schiff auf die Schiene zu bringen.

Außerdem konnten Kaufleute ihre Waren in einem der zahlreichen Schuppen und Speicher zwischenlagern. In Bremen wurde damals vor allem Stückgut umgeschlagen, also alles was in Fässern, Säcken, auf Paletten oder Ähnlichem geliefert wird. Baumwolle, Wolle, Kaffee und Tabak waren die wichtigsten Waren.

Wieso wurde der Überseehafen gebaut?

Der Europahafen reichte bald nicht mehr aus, es mussten neue Lager- und Umschlagsflächen geschaffen werden. Ab 1906 wurde der Überseehafen zum Anlaufpunkt für größere Schiffe aus Amerika, Asien und Australien. Der Hafen wurde so gebaut, dass Schiffe mit deutlich größerem Tiefgang einlaufen konnten. Im Europahafen legten im Vergleich vor allem kleinere Schiffe aus Europa an.

Der Europahafen war vor allem für kleinere Schiffe gedacht (1969).

Bild: dpa | Rolf Kruse

Und wie sah es mit dem Holz- und Fabrikenhafen aus?

Um 1900 entstanden, wurden dort Mühlen angesiedelt. Getreide und Holz waren die Hauptgüter. Später wurde die große Getreideverkehrsanlage (GVA) gebaut – damals die größte Europas. Mit Schwimmhebern und Saugrohren wurde Getreide direkt aus den Schiffen entladen. Bis heute wird dort Getreide umgeschlagen, allerdings in deutlich geringeren Mengen und mittlerweile gibt es dort auch einen Containerumschlagsplatz.

Welche Rolle spielt der Industriehafen?

Der wurde 1910 gebaut, um Massengut wie Erze und Kohle umzuschlagen – parallel zu den bestehenden Stückguthäfen. Hier lagen Industrieanlagen wie der Stahlbau. Dadurch wurde Bremen zum Universalhafen. Der Hafen verfügt über eine Schleuse und ist somit Tide unabhängig. Das bedeutet, dass die Schiffe unabhängig vom Wasserstand be- und entladen werden konnten.

Bis heute wird dort vor allem im Zusammenhang mit der Stahlindustrie umgeschlagen. Er ist der umschlagsstärkste Hafen der stadtbremischen Häfen.

Hafen und Weserwerft im Jahr 1920.

Bild: dpa | SZ Photo/Scherl

Wann kam der Containerumschlag ins Spiel?

1966 kam das erste Containerschiff nach Bremen in den Überseehafen – das war der Beginn einer neuen Ära im Hafenumschlag. Für Container benötigte man Freiflächen, Bremen war jedoch auf Stückgutumschlag ausgelegt und hatte viele Schuppen, Lager und Speicher, das war zunächst ein Problem.

Welche Bedeutung hat der Neustädter Hafen?

Der Neustädter Hafen war als Ergänzung für die boomenden Häfen auf der anderen Weserseite gedacht. Er kam genau rechtzeitig in den 1960er Jahren, als der Containerumschlag immer mehr Fahrt aufnahm. Auf diese Entwicklung konnte Bremen wegen des Neubaus schnell reagieren und die erste Containerbrücke der Stadt im Neustädter Hafen bauen.

Der Hafen hat die Anfangszeit des Containerumschlags in Bremen möglich gemacht. Allerdings reichten die Freiflächen auch in der Neustadt für den immer stärker werdenden Containerumschlag nicht aus, weswegen man den Ausbau der Stromkaje in Bremerhaven vorantrieb.

Der Bremer Containerhafen im Jahr 1966.

Bild: BLG Logistics

Wie entwickelte sich die Stromkaje?

Die Stromkaje wurde in den 1960ern gebaut. Der Containerumschlag wurde immer wichtiger, die Kaje stetig erweitert, inklusive großer Eisenbahnanbindung. Heute ist sie nach Hamburg der zweitgrößte Containerhafen Deutschlands. Für die Kaje wurde auch die Außenweser mehrfach vertieft, um tiefere Schiffe aufnehmen zu können. Anders als in Bremen, wo es um Stück- und Massengut geht, dreht sich in Bremerhaven alles um Container und den Autoumschlag.

Der Hauptumschlag der bremischen Häfen findet heute in Bremerhaven statt. Vor der Stromkaje war Bremerhaven bekannt für seine Passagierschifffahrt an der Kolumbuskaje.

Was passierte mit den alten stadtbremischen Häfen?

In den 1970er und 1980er Jahren ging der Betrieb zurück, die Infrastruktur war marode. Da hat man den Überseehafen und den Europahafen aufgegeben. Dabei gingen Tausende Arbeitsplätze verloren. Anfang der 1990er wurde der Überseehafen verfüllt. Auf der neuen Fläche entstand der heutige Großmarkt. Die alten Schuppen wurden abgerissen, nur alte Hafenanlagen wie das alte Hafenhaus und das Hafenhochhaus blieben erhalten.

Im Speicher XI, früher ein Lager für Baumwolle, befindet sich heute die Hochschule für Künste. In der Überseestadt soll es heute etwas 20.000 neue Arbeitsplätze geben. Auch der Europahafen wurde stillgelegt, allerdings blieben dort Schuppen 2, 4 und 6 erhalten – teils als Firmensitze, teils zur Güterlagerung. Das Hafenbecken blieb erhalten und heute befindet sich dort eine Anlegestelle für Sportboote.

Quelle:

buten un binnen.

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen, 21. Juli 2025, 19:30 Uhr