Am 25. Juli berichteten wir an dieser Stelle über die Tücken der Medianlohn-Statistik, die die Bundesagentur für Arbeit führt. Eine Statistik, die im Grunde nur über ein sehr eingeschränktes, letztlich sogar privilegiertes Stück Arbeitswelt berichtet – die sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten. Dass der so ermittelte Median-Lohn von 3.784 Euro tatsächlich von den Leipziger Gutverdienern erzählt, wird deutlicher, wenn man in den Sozialreport der Stadt schaut.

Worauf uns ein LZ-Leser in seinem Kommentar zum Artikel aufmerksam machte. Und auch auf den Fehler, den das Leipziger Amt für Statistik und Wahlen noch bis 2023 gemacht hatte, um die Einkommensungleichheit in Leipzig sichtbar zu machen.

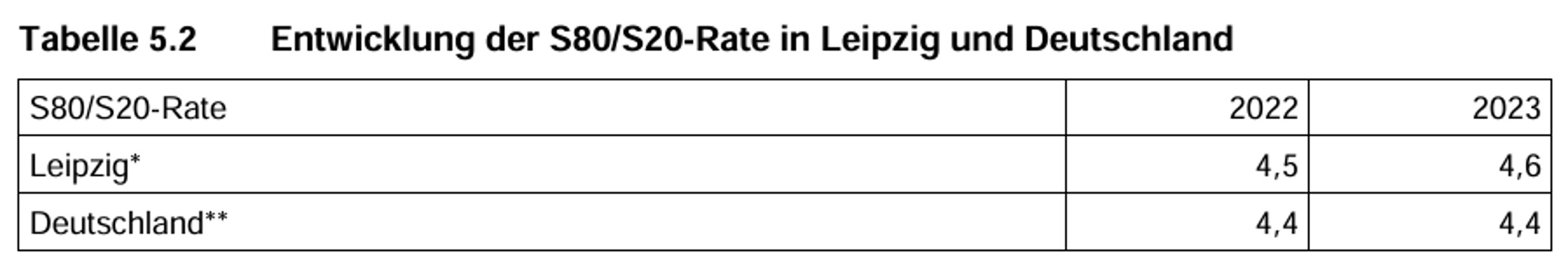

Dazu gibt es eine standardisierte Berechnungsmethode, die für Gesamtdeutschland in den letzten Jahren Werte um 4,4 ermittelte. Was bedeutet: Das Einkommen der obersten 20 Prozent ist 4,4 Mal höher als das der untersten 20 Prozent. Wie diese Unterschiede beim Einkommen berechnet werden, erläutert die Bundeszentrale für politische Bildung auf ihrer Website.

Ein kleiner Fehler

Aber bis 2023 machte Leipzig da einen Fehler, der dazu führte, dass der „Sozialreport 2023“ für Leipzig einen S80/S20-Wert auswies, der Leipzig geradezu wie eine Stadt der sozialen Gleichheit erscheinen ließ. Was im „Sozialreport“ dann so klang: „Seit 2012 ist das Nettoäquivalenzeinkommen der einkommensstärksten 20 % in Leipzig jeweils mehr als doppelt (2,2 bis 2,4 Mal) so hoch wie das Nettoäquivalenzeinkommen der einkommensschwächsten 20 %.

2022 waren die Nettoäquivalenzeinkommen der einkommensstärksten 20 % 2,3 Mal so hoch wie die der einkommensschwächsten 20 %. Im bundesweiten Vergleich sind die Einkommensunterschiede in Leipzig dabei vergleichsweise gering. So verfügen die einkommensstärksten 20 % im gesamtdeutschen Durchschnitt über mehr als viermal so viel Einkommen wie die einkommensschwächsten 20 % der Bevölkerung.“

Geld für die Welt: Heute-Show entlarvt wütende AfD-Wähler!

Leipzig wäre also eine viel gerechtere Stadt als der Bundesdurchschnitt?

Das konnte auch der sozialpolitische Sprecher der Linksfraktion im Leipziger Stadtrat, Volker Külow, nicht glauben. Und wies dann in einer Stadtratsrede am 14. Dezember 2023 darauf hin, dass der Leipziger Wert so nicht stimmen könnte. Dass der „Sozialreport“ also eine Einkommensgerechtigkeit vorspiegelt, die auch Leipzig nicht zu bieten hat.

„Da ist zum einen die Feststellung, dass angeblich die Nettoäquivalenzeinkommen der einkommensstärksten 20 Prozent der Leipziger Bevölkerung seit 2012 bis heute nur jeweils 2,2 bis 2,4 Mal so hoch sind wie die Nettoäquivalenzeinkommen der einkommensschwächsten 20 Prozent. Im gesamtdeutschen Durchschnitt beträgt der Abstand immerhin das Vierfache“, sagt Külow in seiner Rede.

„Schaut man sich den aktuellen Quartalsbericht an, findet man auf Seite 3 eine Grafik, die den Gender Income Gap zwischen Frauen und Männern, eingeteilt nach 10 Perzentilen, aufschlüsselt und deutlich andere Relationen präsentiert. Konkret: Die einkommensschwächsten zehn Prozent der Männer in Leipzig erhalten durchschnittlich 760 Euro im Durchschnitt, die einkommensstärksten zehn Prozent verdienen durchschnittlich 3.510 Euro – also fast das Fünffache.

Betrachtet man diese Werte und auch die jeweils nächsten beiden Perzentile genauer, wird deutlich, dass Leipzig in Wahrheit beim Abstand zwischen den besagten 20 Prozent Einkommensärmsten und Einkommensreichsten nahe am Bundeswert von ca. 4,3 liegt. In den betreffenden Abschnitten des Sozialreports wurde sich nach unserer Auffassung bei der Berechnung des Einkommens-Verhältnisses S80/S20, bei dem gemäß OECD die Gesamteinkommensanteile des jeweils einkommensstärksten und des einkommensschwächsten Fünftels ins Verhältnis gesetzt werden müssen, methodisch vertan.“

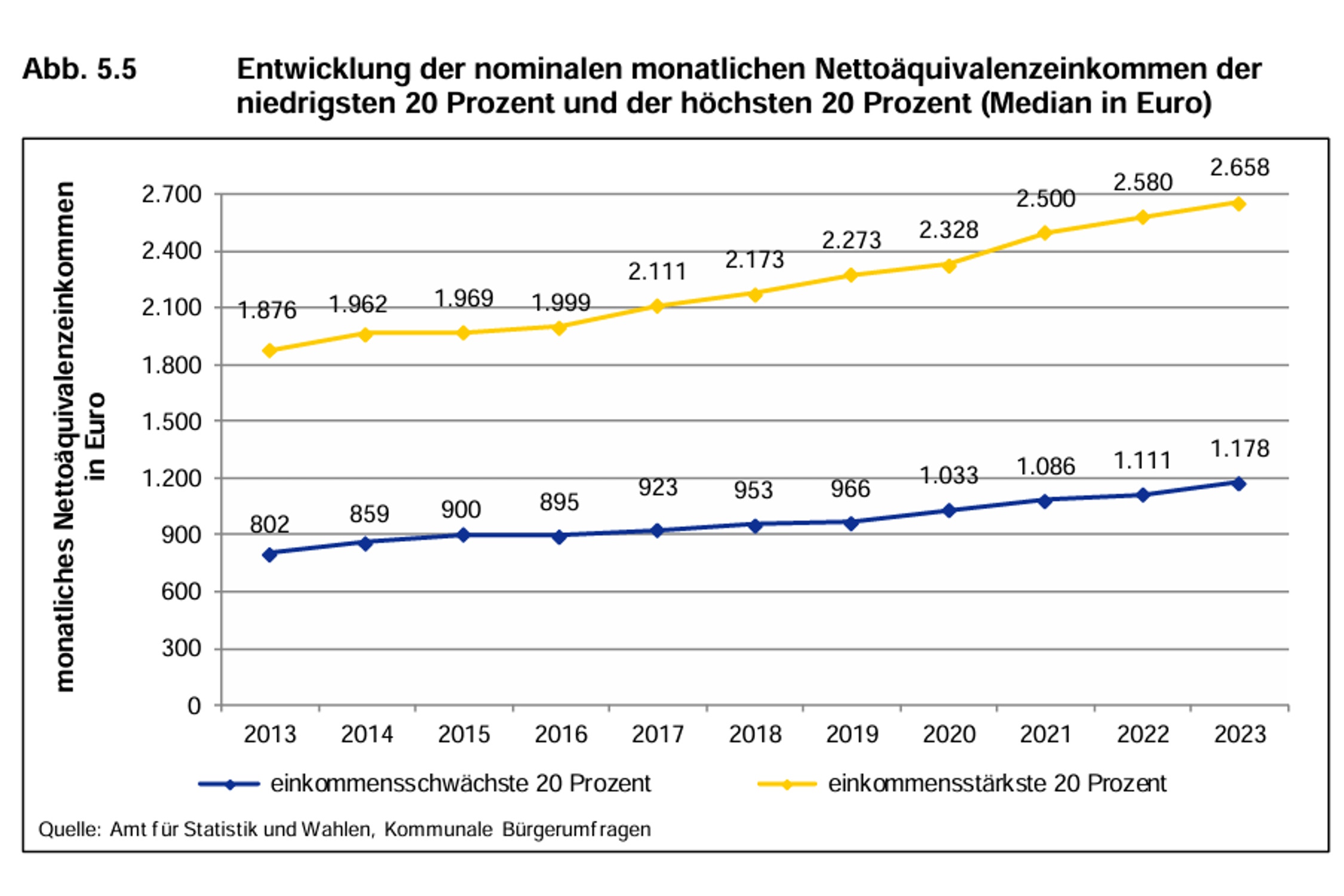

Entwicklung der Nominaleinkommen der untersten und der obersten 20 Prozent der Leipziger. Grafik: Stadt Leipzig, Sozialreport 2024

Entwicklung der Nominaleinkommen der untersten und der obersten 20 Prozent der Leipziger. Grafik: Stadt Leipzig, Sozialreport 2024

Und er hatte recht. Im „Sozialreport 2024“ haben Leipzigs Statistiker/-innen diese Statistik dann korrigiert. Und dann auch die frohe Botschaft nicht wiederholt, dass die Einkommen in Leipzig nicht so heftig auseinandergehen wie im Bundesdurchschnitt. In Leipzig geht es sogar noch ein bisschen ungerechter zu.

Deutliche Einkommensunterschiede

„Die Einkommensunterschiede haben sich dabei zwar in den letzten Jahren absolut vergrößert, sind relativ aber stabil geblieben. Seit 2022 wird der relative Einkommensabstand als S80/S20-Rate ermittelt. Die S80/S20-Rate gibt an, wie viel Einkommen das einkommensstärkste Fünftel im Verhältnis zum einkommensschwächsten Fünftel erzielt. 2023 lag die Rate in Leipzig bei 4,4 und entsprach damit dem bundesdeutschen Wert“, kann man da lesen.

Aber irgendwie war auch diesmal der Wurm drin. Die 4,4 war der Wert für Deutschland. Leipzig kam 2023 auf einen Faktor von 4,6, wie die dabei stehende Tabelle ausweist. 2022 waren es auch schon 4,5. Leipzig liegt also in der Einkommensungleichheit sogar leicht über dem bundesdeutschen Wert. Und diese hat 2023 auch leicht zugenommen. In Leipzig geht es also nicht die Bohne gerechter zu als im Rest von Deutschland.

Der S80/S20-Faktor für Leipzig 2022 und 2023. Grafik: Stadt Leipzig, Sozialreport 2024

Der S80/S20-Faktor für Leipzig 2022 und 2023. Grafik: Stadt Leipzig, Sozialreport 2024

Und natürlich hat das Folgen. Etwas, was der Kabarettist Moritz Neumeier in der „heuteshow“ vom 4. Juli in einem richtig schön wütenden Clip deutlich machte. Ein Clip, der zeigt, woher die Wut kommt, die sich in Deutschland auch in populistischen Wahlergebnissen bemerkbar macht. Nur sind die Wähler populistischer Parteien auf die Falschen wütend, wie Nemeier berechtigterweise feststellt.

Denn dass in Deutschland so Vieles nicht (mehr) funktioniert, immer mehr Menschen sich ungerecht behandelt fühlen und mittlerweile selbst um ihre Existenzgrundlage bangen müssen, das hat schlicht damit zu tun, dass i Deutschland seit Jahrzehnten Politik vor allem für Reiche und Superreiche gemacht wird.

Denn die Reichen sieht man nicht …

Und das funktioniert so prima, weil man mit Zahlen so schön tricksen kann. Weshalb auch Maurice Höfgen in seinem Kanal „Geld für die Welt“ den Beitrag der „heute-show“ aufgriff und dabei besonders auf die zugrunde liegenden Zahlen einging. Denn wenn man nicht weiß, wie Geld fließt und wie das deutsche Steuersystem darauf ausgelegt ist, den Reichtum permanent zu verteilen – und zwar von unten nach oben – dann sieht man nicht, wie Politik Ungleichheit und Ungerechtigkeit produziert.

Die Rechten haben Recht! Aber anders, als ihr denkt … | heute-show

Und wie sie mit ihrer interessengeleiteten Steuerpolitik dafür sorgt, dass die Gutverdienenden und Vermögenden immer weiter entlastet werden. Bis hin zu Milliardensteuergeschenken, mit denen die Parteien schon in den Bundestagswahlkampf zogen.

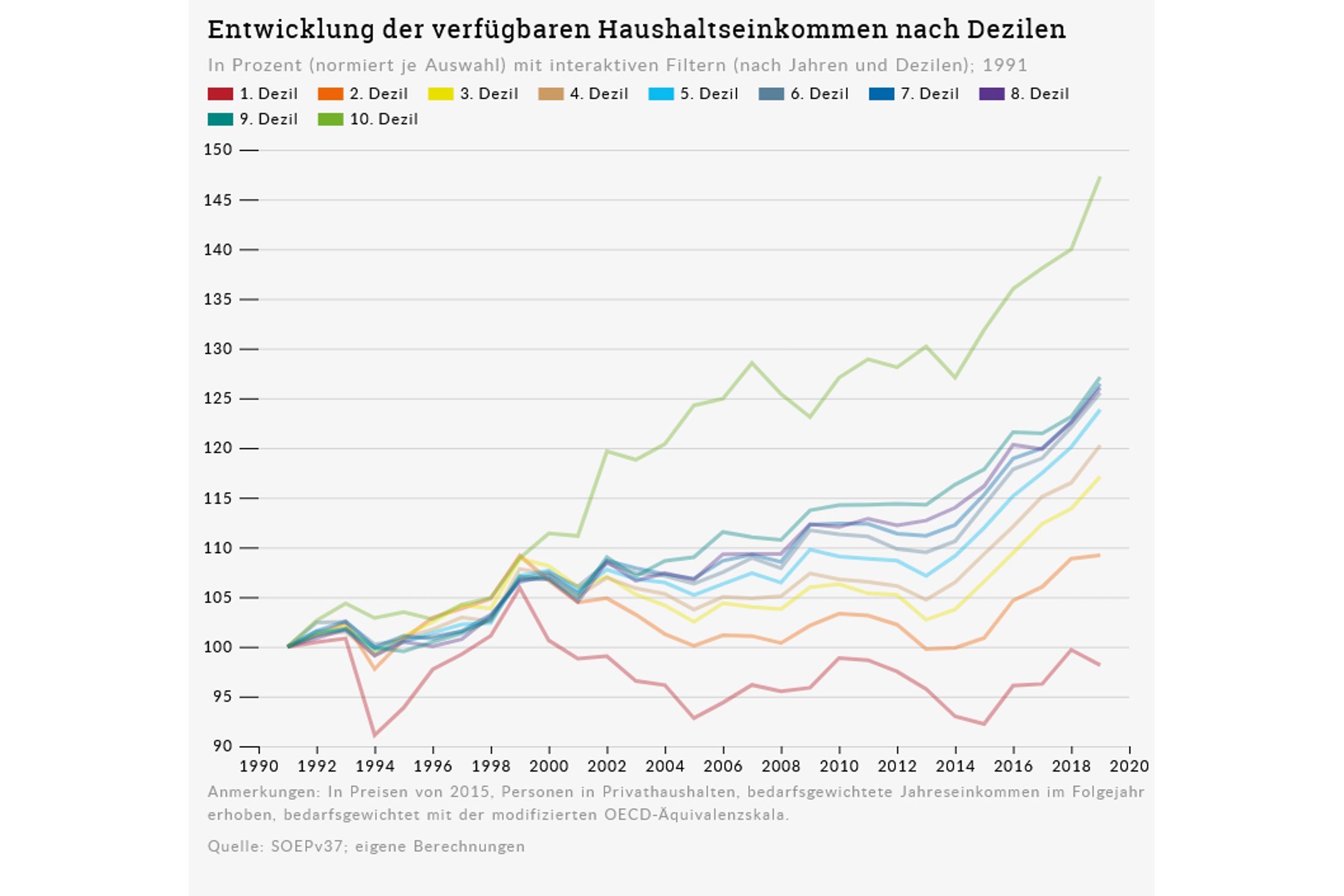

Höfgen blendet dabei auch eine Grafik des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin ein, die zeigt, wie die Haushaltseinkommen der unterschiedlichen Einkommensgruppen seit dem Jahr 1998 deutlich auseinandergegangen sind – Folge der Steuerentlastung, die damals die Schröder-Regierung beschloss, aber auch der seit 1997 ausgesetzten Vermögenssteuer.

In beiden Fällen kam der Effekt fast ausschließlich den Gutverdienern und Vermögenden zugute. Und Höfgen geht zu Recht auch darauf ein, dass dahinter auch ein falsches Denken sitzt, dem auch die führenden SPD-Politiker aufgesessen sind: Dass Steuererleichterungen für die „Wirtschaft“ nicht nur sofort sichtbare Konjunktureffekte erzeugen, sondern auch die Steuereinnahmen sprudeln lassen. Ein Märchen, das von der Wirklichkeit immer wieder widerlegt wird.

Entwicklung der deutschen Haushaltseinkommen nach Einkommensgruppen. Grafik: DIW Berlin 2022

Entwicklung der deutschen Haushaltseinkommen nach Einkommensgruppen. Grafik: DIW Berlin 2022

Aber genau hier „verschwindet“ das Geld, mit dem der Staat im Grunde ungerechte Verhältnisse ausgleichen könnte, selbst investieren, die Dinge wieder in Ordnung bringen, die unter der nun über 30 Jahre lang praktizierten neoliberalen Wirtschaftspolitik kaputtgegangen sind.

Nur wählen dann die Leidtragenden leider nicht logisch und überlegt, sondern frustriert und wütend. Und zwar genau die Parteien, die ihre Wut aufnehmen und befeuern. Und dann – wie Moritz Neumeier richtig feststellt – gegen die Falschen kanalisieren. Die selbst betroffen sind von dieser systematischen Ungerechtigkeit.

Und selbst immer wieder im Jobcenter landen, weil ihre Jobs nicht nur miserabel bezahlt, sondern auch noch höchst unsicher sind. Da sitzt man dann auf der Wartebank im Jobcenter nebeneinander und pflegt seine Wut. Denn die, die die ganze Zeit den Reichtum abschöpfen, die sitzen ja nicht dort.

Die bekommt man nicht zu sehen. Aber sie nehmen Kraft ihres Reichtums eine Menge Einfluss auf die Politik. Und vor allem auf die Steuergesetzgebung. Denn wer die Steuern lenkt, bestimmt, wohin der von allen erwirtschaftete Reichtum fließt.