Anonym wirken die großen, grauen Zelte, die im Dezember 2023 auf dem Krankenhausgelände an der St.-Jürgen-Straße aufgebaut wurden. Das Gelände ist eingezäunt und überwacht. Ab und zu kommen Frauen mit Kindern oder Männer durch das Tor. Oder sie kehren, mit Einkaufstüten in der Hand, wieder an diesen Ort zurück. Denn dieser Ort ist zurzeit ihr Zuhause – es ist die Landesaufnahmestelle für Geflüchtete an der St.-Jürgen-Straße. Der WESER-KURIER wollte wissen: Wie sieht das Leben hinter dem Zaun aus?

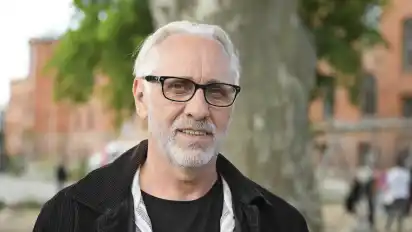

Heydar Malari (45) leitet zusammen mit seiner Kollegin Mariam Moubarak die Landesaufnahmestelle an der St.-Jürgen-Straße. Er spricht Farsi (Persisch), Englisch und Deutsch.

Foto:

Christina Kuhaupt

Heydar Malari (45) und Mariam Moubarak (44) begrüßen uns am Tor. Sie leiten zusammen im Auftrag der Awo die Landesaufnahmestelle für Geflüchtete an der St.-Jürgen-Straße. Unter unseren Füßen ist grauer Schotter, die Sonne brennt heiß an diesem Vormittag. In diesem Moment wird das Metalltor von dem Security-Personal geöffnet und Uwe Eisenhut (58) fährt mit seinem Wagen auf das Gelände. Er ist bei der Awo der Fachbereichsleiter für Asyl. Hände werden geschüttelt, die Führung beginnt.

Mariam Moubarak (44) leitet zusammen mit Heydar Malari die Landesaufnahmestelle an der St.-Jürgen-Straße. Sie spricht Arabisch, Englisch und Deutsch.

Foto:

Christina Kuhaupt

„In einer Halle leben alleinreisende Männer“, erläutert Heydar Malari. „In zwei weiteren Hallen wohnen Familien. Dann gibt es noch Wohnräume für alleinreisende Frauen und natürlich Veranstaltungsräume, eine Mensa und hier rechts Lernklassen für die Kinder“, sagt er und zeigt zur Seite. Durch ein Fenster blicken neugierige Kinderaugen durch die Glasscheibe. Interessiert beobachten sie unsere kleine Gruppe.

Wir gehen ein Stück weiter und betreten das große Zelt. Ein Wachmann sitzt an einem kleinen Tisch, hinter ihm stehen mehrere Bänke, auf denen zwei Personen sitzen und warten. „Hier melden sich die Geflüchteten, wenn sie ein Anliegen haben“, sagt Malari und zeigt auf kleine Bürocontainer, die gegenüber auf dem grauen Schotter stehen. „In den Büroräumen können die Bewohner sich dann beraten lassen“, sagt der 45-Jährige. „Das sind zum Beispiel Arzttermine, Fragen zu Anträgen oder andere Anliegen, für die sie Hilfe benötigen.“

Uwe Eisenhut (58) leitet bei der Awo den Fachbereich Asyl.

Foto:

Christina Kuhaupt

In dem Zelt sind mit Holzwänden Räume gebaut worden, die keine Decken haben. „In dieser Bauweise sind aus Sicherheitsgründen alle Innenräume gestaltet“, erklärt Malari. Es hallt. Wir hören die Kinder der Lernklasse lachen, reden, lernen. Dann gehen wir weiter zu den Wohnhallen.

„Natürlich gibt es auch Menschen, die Vorurteile haben“

„Es erfordert viel Vorbereitung und Organisation, um eine Unterkunft wie diese auf die Beine zu stellen“, erklärt Uwe Eisenhut, der bei der Awo den Fachbereich Asyl leitet. „Vor Baubeginn haben wir als Erstes die Anwohner informiert“, erklärt er. „Das ist wichtig, da etwas Neues entsteht, womit sich die Menschen, die hier leben, noch nicht auskennen.“ Auf Beiratssitzungen, Informationsgesprächen und Flyer-Verteilung seien die Bewohner des Stadtteils über die zukünftige Landesaufnahmestelle informiert worden. „Natürlich gibt es auch Menschen, die Vorurteile haben“, sagt Eisenhut. „Aber die meisten haben dieses Projekt sehr freundlich aufgenommen.“ Außerdem, so erklärt er, hätten sich viele Anwohner als ehrenamtliche Helfer gemeldet und würden seitdem in unterschiedlichen Projekten mitarbeiten.

Der 33-jährige Max Petermann arbeitet als Projektkoordinator in der Landesaufnahmestelle.

Foto:

Christina Kuhaupt

Max Petermann kommt aus den Bürocontainern zu unserer Gruppe und begrüßt uns. Der 33-Jährige arbeitet als Projektkoordinator in der Landesaufnahmestelle. Er wirkt genauso gut gelaunt wie alle anderen Mitarbeiter, die wir an diesem Ort treffen. Petermann koordiniert die Ehrenamtlichen und die Projekte, organisiert mit anderen Mitarbeitern Bastelgruppen, Angebote für Erwachsene wie das Frauensprachcafé, die mobile Kinderbetreuung, das Sportangebot und vieles mehr. „Erst gestern war das große Sommerfest“, sagt er. „Mit Musikprogramm, Kinderschminken, Grill, Kuchen und einem Fußballprogramm. Das wurde sehr gut von den Bewohnern angenommen. Es war wirklich berührend.“

Die Menschen, die hier wohnen, haben kein eigenes Zuhause mehr. Sie haben keine Arbeit und dürfen auch nicht arbeiten. Bis auf die Essenszeiten gibt es keinen festen Tagesrhythmus. Dafür Hoffen auf die Zukunft, Denken an die Heimat und Warten. Warten, dass alles irgendwann besser wird.

„Zurzeit leben circa 400 Menschen hier“, erklärt Heydar Malari. „Davon sind 60 Kinder.“ Zu ihren Herkunftsländern zählen die Ukraine, Syrien, Afghanistan und Länder aus Afrika. „Die Flucht, bis sie hier ankommen, dauert teilweise Jahre“, sagt Malari. „Und das unter teils menschenunwürdigen und gefährlichen Bedingungen.“

„Wir waren sehr glücklich – bis die Taliban kamen“

Zwei Frauen aus Afghanistan erzählen uns ihre Geschichte. In dem Besprechungsraum nahe der Mensa setzen wir uns an einen Tisch. Eine Frau übersetzt aus dem Persischen.

„Ich bin mit meinen vier Kindern hier“, sagt eine der beiden Frauen, die eine blaue persische Tunika mit Kopftuch trägt. Sie ist Mitte 40 und seit sieben Monaten in Bremen. „Wir hatten ein wunderschönes Leben in Afghanistan“, beginnt sie zu erzählen. „Mein Mann und ich haben beide gearbeitet. Es war ein gutes Leben. Wir waren sehr glücklich.“

Dann seien die Taliban an die Macht gekommen. Das Leben sei von einem auf den anderen Tag anders und sehr gefährlich geworden. Sie habe sich nicht mehr auf die Straße getraut und gewusst, dass sie gehen müssen, wenn sie eine gute Zukunft für ihre Kinder wünschen, sagt sie.

Drei Tage habe ihre erste Fluchtetappe gedauert. Dann seien sie im Iran angekommen. „Dort wollten wir für immer bleiben“, sagt sie. Drei Jahre wurden es. „Wir hatten immer noch keine Papiere. Kein Leben mit Zukunft für unsere Kinder. Deswegen reisten wir mit Schleppern in die Türkei.“ „Dort hat uns die Polizei erwischt“, berichtet sie. „Sie sind sehr streng. Sie schlagen auch.“ Ihr Mann, erzählt sie, sei zurückgeschickt worden. Sie sei mit den Kindern nach Deutschland gekommen. „Ich vermisse meine Heimat und meinen Mann so sehr“, sagt sie. „Und gleichzeitig bin ich so dankbar für die Hilfe, die ich hier in Bremen erfahre. Für die Möglichkeit, eine bessere Zukunft für meine vier Kinder zu haben.“

„Wir wurden in einem Schiffscontainer versteckt“

Eine andere Frau lebt mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in der Unterkunft. Auch sie kommen aus Afghanistan. Auch sie seien mit Schleppern über die Türkei nach Italien gekommen. „Wir wurden in einem Schiffscontainer versteckt“, erzählt sie. „Ohne Fenster. Ohne irgendwas.“ Sechs Tage, sagt sie, hätten sie in diesem Container im Frachtraum ausharren müssen. Ohne Licht und ohne die Tür des Containers öffnen zu dürfen.

Am Tag nach unseren Besuch darf die siebenköpfige Familie in ein Übergangswohnheim ziehen. Dann werden sie nach Monaten wieder Zimmer mit einer Zimmerdecke haben. Und eine Küche, um zu kochen, was sie mögen. „Das wird etwas ganz Besonderes“, sagt die 42-Jährige. „Wenn ich endlich wieder die Lieblingsgerichte der Kinder kochen kann.“