Kamala Harris beendet Spekulation um Kandidatur

Die ehemalige US-Vizepräsidentin und demokratische Präsidentschaftskandidatin von 2024, Kamala Harris, hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie nicht für das Amt der Gouverneurin von Kalifornien kandidieren wird. Die Entscheidung von Harris beendet monatelange Spekulationen darüber, ob sie ins Rennen um die Führung des bevölkerungsreichsten Bundesstaates der USA einsteigen würde.

„Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, bei dieser Wahl nicht für das Amt des Gouverneurs zu kandidieren“, erklärte Harris in einer Stellungnahme. Harris, die zuvor als Generalstaatsanwältin von Kalifornien und US-Senatorin tätig war, gab nur wenige Details zu ihren Zukunftsplänen bekannt, versprach jedoch, „in den kommenden Monaten“ mehr darüber mitzuteilen.

„Vorerst werde ich meine Führungsrolle – und meinen öffentlichen Dienst – nicht in einem gewählten Amt ausüben“, sagte sie und ließ damit die Tür für eine zukünftige Präsidentschaftskandidatur offen. „Ich freue mich darauf, wieder hinauszugehen und den Menschen in Amerika zuzuhören, dabei zu helfen, Demokraten im ganzen Land zu wählen, die furchtlos kämpfen werden, und in den kommenden Monaten mehr Details über meine eigenen Pläne zu teilen.“

Ungeachtet der vehementen Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen hält die US-Notenbank den Leitzins stabil. Die Spanne liegt weiter zwischen 4,25 und 4,5 Prozent, wie der Zentralbankrat der Federal Reserve (Fed) in Washington mitteilte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 3,0 Prozent gewachsen und hat damit die Erwartungen deutlich übertroffen. Das teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 2,5 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal war die weltgrößte Volkswirtschaft noch um 0,5 Prozent geschrumpft. Als wesentliche Treiber des jüngsten Wachstums gelten ein deutlicher Rückgang der Importe sowie ein moderater Anstieg des privaten Konsums. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donald Trump hat in einem neuen Beitrag um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die US-Einwanderungsbehörde ICE geworben. Er erklärte, die Behörde brauche „mehr mutige Männer und Frauen“, um die USA „wieder sicherzumachen“ („Make America Safe Again“).

ICE entferne derzeit „die schlimmsten Kriminellen“ – darunter Terroristen, Mörder und Menschenhändler – aus dem Land, so Trump. In seinem Beitrag lobte er die Arbeit der Behörde und betonte, man werde sich „großartig“ um jene kümmern, die sich ihr anschließen. Trump nutzte die Gelegenheit zudem für scharfe Kritik am früheren US-Präsidenten Joe Biden, dem er – wieder einmal – vorwarf, gefährliche Kriminelle ins Land gelassen zu haben. Belege für seine Behauptungen legte Trump indes nicht vor. Der Republikaner teilte zudem einen Link zur offiziellen Webseite von ICE, auf der neue Mitarbeitende rekrutiert werden.

Menschenrechtsorganisationen werfen der Behörde harte und zum Teil rechtswidrige Methoden vor: So gerät ICE immer wieder wegen umstrittener Abschiebungen, Trennungen von Familien und schlechter Bedingungen in Abschiebezentren in die Schlagzeilen. Kritiker bemängeln zudem, dass die Behörde Minderjährige und Asylsuchende ohne ausreichende rechtliche Verfahren festhalte und abschiebe.

US-Präsident Donald Trump hat seine Teilnahme am G20-Gipfel in Südafrika im November infrage gestellt. „Vielleicht schicke ich jemand anderen, denn ich habe viele Probleme mit Südafrika. Sie machen eine sehr schlechte Politik“, sagte Trump am Dienstag zu Reportern an Bord der Air Force One. Hintergrund sind die südafrikanische Landreform sowie die Klage des Landes vor dem Internationalen Gerichtshof, in der es Israel Völkermord im Gaza-Krieg vorwirft.

Im Mai konfrontierte Trump den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa bei einem Treffen im Weißen Haus mit falschen Behauptungen über einen Völkermord an Weißen und Landenteignungen. Trump hatte im Februar per Dekret die US-Finanzhilfen für Südafrika gekürzt.

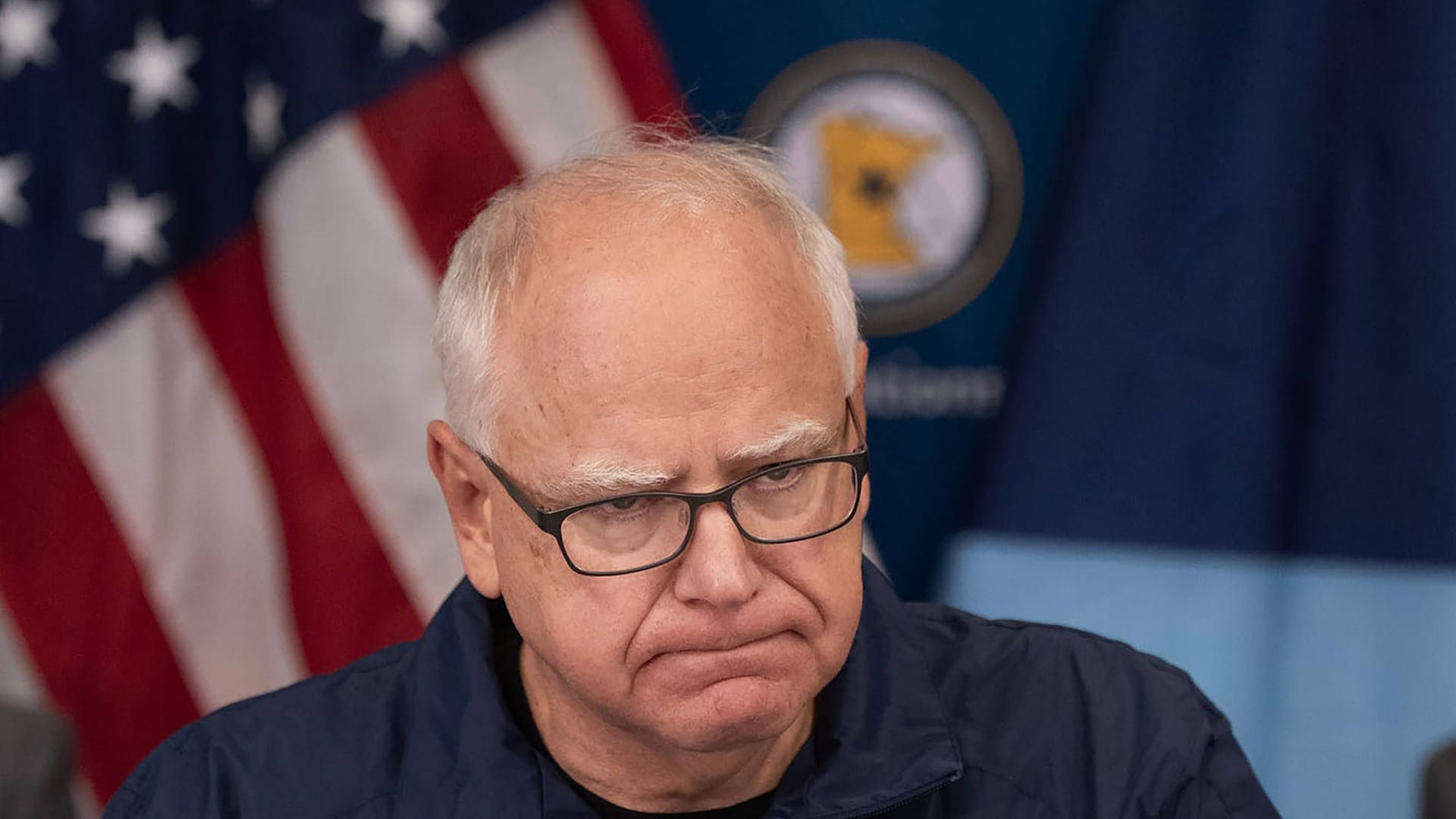

Nach einem schweren Hackerangriff auf die Stadt St. Paul hat der US-Bundesstaat Minnesota die Nationalgarde einberufen. Der Angriff übersteige die Kapazitäten der Stadt, teilte das Büro von Gouverneur Tim Walz am Dienstag mit. Die Garde verfügt über eine spezialisierte Einheit zur Cyberabwehr.

Zuvor hatte Bürgermeister Melvin Carter alle IT-Systeme der Stadt herunterfahren lassen, um die Bedrohung einzudämmen. Dies führte zu Störungen bei städtischen Diensten wie dem WLAN-Netz und in Bibliotheken. Carter bezeichnete dies als notwendigen Schritt zum Schutz wichtiger Daten. Man arbeite mit der Bundespolizei FBI und zwei Unternehmen zusammen.

Die genaue Art des Angriffs wurde nicht bekannt gegeben. Der Vorgang wäre allerdings mit sogenannter Ransomware vereinbar, bei der Hacker Daten verschlüsseln und für deren Freigabe ein Lösegeld fordern. Stellungnahmen des FBI und von der Cybersicherheitsbehörde CISA lagen zunächst nicht vor.

Lesen Sie hier alle älteren Nachrichten zur US-Politik unter Donald Trump.