Leipzig. Als Martin Walser 1981 das erste Mal in Leipzig las, übernachtete er im Hotel Astoria, im Zimmer 103. „Die Vorhänge waren kaum dazu zu bewegen, noch Tageslicht hereinzulassen. Aber unten, der Speisesaal machte alles wieder gut: eine gewaltige figurenreiche Tübke-Wand.“ Er erwähne dies nur, „weil es nichts mehr davon gibt”.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Notiert hatte der Schriftsteller, der im Juli 2023 mit 96 Jahren starb, diese Details in seiner „Reisebuchführung“. Sie birgt einen Schatz für Leipzig, den der Verlag Edition Isele jetzt auf wenigen Buchseiten ausbreitet: „Die Stadt der Städte. Leipzig – Lesestadt Nummer 1“ ist ein Bändchen, das beiden schmeichelt: der Stadt wie auch dem Publikum.

Leipziger reagieren „feiner, schneller, genauer“

2013 war Walser mit „Meßmers Momente“ in der LVZ-Autorenarena auf der Leipziger Buchmesse zu Gast und erklärte, dieses aphoristische Buch sei keine Aphorismensammlung, sondern eine „Folge von Sätzen, die immer genauer werden wollen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wegen solcher klingenden Anmerkungen saßen ihm seine Fans zu Füßen. In stets vollen Sälen freuten sie sich über Worte, „die man selber noch gar nicht als besondere Sätze entdeckt hat“, wie Walser notiert. „Leipzig wurde mit München und Bonn zu einer Stadt, in der die Zuhörer feiner, schneller, genauer und stimmungsreicher reagieren als etwa in Ulm, Duisburg und Aachen.“

Ich fahre nicht in irgendeine Fremde und weiß dann besser, was die dort denken sollen.

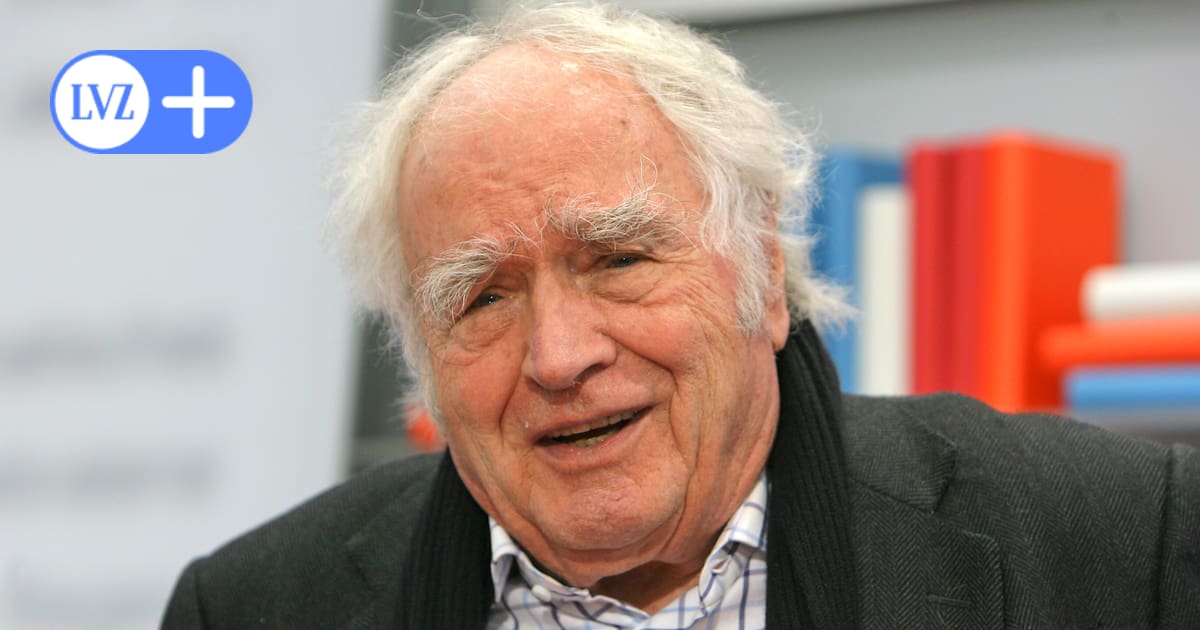

Martin Walser (1927-2023)

Schriftstller

Gelesen hat er in der Moritzbastei, im Gohliser Schlösschen, in der Stadtbibliothek, im Alten Rathaus, im Haus des Buches oder in der Kuppelhalle der LVZ. Aus Erfahrung wisse er: Eine Lesung sei immer zuerst ein Porträt des Veranstalters und seines Publikums und erst in zweiter Linie die Wirkung dessen, der da liest. „Und die Leipziger verfügen über ein Maß an spontaner Ausdruckskraft, das den Vorlesenden in der Illusion wiegt, er werde von der Zustimmung der Zuhörer getragen.“

Provozierendes sei von ihm nicht zu befürchten gewesen, er fahre „nicht in irgendeine Fremde und weiß dann besser, was die dort denken sollen“. Andererseits könne er auch nicht einfach erwünschte Antworten geben, wenn man ihn etwas frage.

Umfangreiches Nachwort von Jörg Magenau

Die Edition Isele hat seit 1989 mit Martin Walser zusammengearbeitet und veröffentlicht in diesem Jahr außerdem dessen Essay „Das Hundemögliche oder Die Entstehung der Zukunft“ mit Fotografien von Isolde Ohlbaum. In den Vorjahren kam unter anderem Walsers „Die Amerikareise. Versuch, ein Gefühl zu verstehen“ heraus, „Heimatlob. Ein Bodenseebesuch“ und „Über die Veröffentlichung des Gewissens“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter dem Titel „Die Kunst der Zustimmung – Fast alles über Martin Walser“ sind im April Essays und Interviews des Autors und Journalisten Jörg Magenau erschienen. Von ihm stammt auch das umfangreiche Nachwort zu Walsers Leipzig-Notizen, die rund 20 Seiten luftig füllen – auf der linken Seite jeweils die Handschrift-Faksimiles mit Streichungen und Korrekturen des Autors von Bestsellern wie „Ein fliehendes Pferd“, „Ehen in Philippsburg“ und „Tod eines Kritikers“.

„Walser las mit körperlichem Einsatz“

Magenau zeichnet im Nachwort das Porträt eines Mannes, der beim Schreiben und als Lesender um Wirkungen wusste und damit umzugehen verstand wie ein Bühnenkünstler. Er zeigt den Heimatverbundenen vom Bodensee und den Reisenden, dem Lesungen eine wichtige Einnahmequelle waren, angewiesen auf die Gunst des Publikums.

„Walser las mit körperlichem Einsatz, mit Leib und Seele, und er ließ es sich auch im hohen Alter nicht nehmen, seine Texte stehend hinterm Lesepult zu zelebrieren.“ Stehen musste er, „um mehr Atem zu haben, aber auch um seine Sätze mit der flachen Hand zu unterstreichen, sie mit ausladendem Arm in die Welt zu entlassen oder Einzelheiten mit einer schaufelnden Bewegung wie beim Wasserschöpfen wieder zurückzuholen aus dem Strom der Sprache.“

Treffen mit Tübke, Hilbig, Neumann

Dabei sei es Walser um Gemeinschaft in der Sprache gegangen. Für ihn habe sich die Nation als Sprach- und Denklandschaft entfaltet, schreibt Magenau über den Schriftsteller, der Ende der 70er-Jahre sein „elementares Bedürfnis“ bekannte, ohne „Aufwand und Grenzschikanen“ nach Sachsen und Thüringen reisen zu können. „Leipzig ist mein“, habe er ausgerufen – „auch wenn er noch nicht dort gewesen war.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst im März 1981 war es soweit. Eingeladen hatte ihn der Leipziger Germanist Claus Pezold. Den Maler Werner Tübke traf er ebenso wie die Schriftsteller Wolfgang Hilbig und Gert Neumann. Magenau würdigt Walser als einen Beobachter und Sympathisanten, „der weiß, dass er nichts besser weiß als die Menschen vor Ort“.

„Leipzig war aber schon in der DDR-Zeit auf der Landkarte, auf der ich Städte nach den Saalerlebnissen eintrage, die ich in ihnen habe, zur Lese-Stadt Nummer 1 geworden“, schreibt Martin Walser. Dieses retrospektive Lob sei mehr als nur Schmeichelei, es beschreibe dessen „Ideal eines Lesungsgeschehens, bei dem die Kräfte zwischen Podium und Publikum gleichmäßig verteilt sind“, schreibt Jörg Magenau in seiner Liebeserklärung an einen Autor, die Literatur, den Austausch.

Info: Martin Walser: Die Stadt der Städte. Leipzig – Lesestadt Nummer 1. Mit einem Nachwort von Jörg Magenau. Edition Isele; 56 Seiten (11 Faksimile-Abbildungen), 16,80 Euro

LVZ