In Erinnerung hat man ihn als unermüdlichen Vortragskünstler, der mit seinen Gedichten durchs Land reiste, meist in Seemanns-Uniform auftrat und der dann viel zu früh starb. Oder früh genug, um die ganzen Schrecken des Nazi-Reiches nicht mehr voll zu erleben. Vielleicht wäre er auch noch ihr Opfer geworden. Doch gestorben ist Joachim Ringelnatz an einer Krankheit, die 1934 noch als unheilbar galt: der Tuberkulose.

Und Roland Lampe erzählt hier das letzte, tragische Stück aus dem Leben des kleinen Sachsen mit seinem unverwüstlichen Humor.

Der ihm ja bekanntlich in die Wiege gelegt war, denn sei Vater war ja bekanntlich der Humorist Georg Bötticher, an den noch heute eine Tafel am Alten Rathaus erinnert. Und Joachims Geburtshaus in Wurzen am Crostigall 14 kann man ebenfalls besuchen. Vergessen ist er nicht.

Doch auch seine Biografen erzählen in der Regel wenig über sein letztes Lebensjahr. Auch weil es zu traurig ist, tragisch sowieso. Dass es die Turberkulose sein könnte, ahnte selbst Ringelnatz nicht, als er im März 1934 unter Erkältungssymptomen litt und glaubte, sie bald wieder auskuriert zu haben.

Er war einer, der auch noch mit Erkältung auf die Bühne ging und sein Publikum in den Bann schlug. Er lebte davon. Die Bühnenauftritte in ganz Deutschland waren seine Lebensgrundlage, auch wenn er mit Ernst Rowohlt inzwischen einen treuen Verleger gefunden hatte, der seine Bücher veröffentlichte. Doch noch waren das keine Millionenauflagen, die ihm den Lebensunterhalt gesichert hätten. Und als die Nazis an die Macht kamen, setzten sie auch seine Bücher auf den Index. Und auch seine Bühnenauftritte standen auf einmal infrage.

Ein kleines Kulturpanorama

Es ist nicht nur eine Leidensgeschichte, die Roland Lampe hier erzählt. Er beleuchtet die letzten Lebensmonate des Erfinders von Kuttel Daddeldu nach allen verfügbaren zeitgenössischen Quellen. Und da steht natürlich die Klinik Waldhaus Charlottenburg in Sommerfeld im Zentrum, wo Ringelnatz seinen letzten Sommer verbrachte in der Hoffnung, er könnte dort Heilung finden. Doch das Tagebuch, das er dort führte, erzählt die wahre Geschichte.

Auch daraus zitiert Lampe, der aber eben kein Eremitendasein schildert. Im Gegenteil: Gerade weil er auch die Zeitgenossen zitiert, wird deutlich, wie groß der Kreis von Freunden und Bekannten wer, mit denen Ringelnatz in Verbindung stand. Von seinem Verleger Ernst Rowohlt über den Schauspieler Paul Wegener (der dan die Grabrede hielt) bis zu Asta Nielsen, der berühmtestn Schauspielerin der Stummfilmzeit.

Aber auch die Kritiker wie Alfred Polgar bewunderten ihn und selbst zu Hermann Hesse bestand ein herzliches Verhältnis. Es ist ein kleines Kulkturpanorama der späten Weimarer Republik , das sich hier auftut.

Ein Stück jenes anderen Deutschland, das damals noch lebendig war und das die Nazis dann mit aller Macht zertrampelten.

Aber natürlich wollte Lampe auch wissen, wie Ringelnatz mit seiner Krankheit umging. Denn er war nicht der Typ, der sich einfach aufgab. Auch seine letzten Monate waren noch von Arbeit geprägt. Er begann sogar einen Roman – seinen ersten und gleichzeitig letzten, der letztlich Fragment blieb. Ein Fragment, das ahnen ließ, dass dieser Ringelnatz auch in diesem Genre würde Furioses zustande gebracht haben. Hätte ihn nur seine Krankheit nicht nach und nach arbeitsunfähig gemacht.

Zuletzt verschlief er ganze Tage, auch wenn er in wachen Stunden die Rückkehr in die Wohnung am Sachsenplatz in Berlin herbeisehnte, wo er hoffte, wieder arbeiten und malen zu können. Die Wohnung, in der er mit seiner geliebten Muschelkalk lebte, die in diesem Buch natürlich ihre eigene Bühne bekommt. Mit ihr hatte Ringelnatz die Frau seines Lebens gefunden, die ihn nach Kräften unterstützte, ihn immer wieder in der abgelegenen Klinik besuchte und die von ihm mitreißend humorvolle Briefe bekam.

Und ich hatte mich so aufs Arbeiten gefreut …

Denn seinen tiefgründigen, so herrlich abrupten Humor verlor er nie. Aber letztlich half auch der Aufenthalt in der Klinik Waldhaus Charlottenhof nicht. Was wie ein hoffnungsvolles Sommermärchen begann, endete in der Einsicht, dass alles nichts half. Schlafen konnte Ringelnatz nur noch mit Opium. Der Roman blieb Fragment. Nur das Tagebuch erzählt noch von den letzten Wochen des Autors, den seine Leser ins Herz geschlossen hatten.

Gerade die letzten Wochen vor seinem Tod waren nur noch tragisch. Denn sie machten dem Heimgekehrten klar, dass er nicht mehr würde arbeiten können. Wohl das Schlimmste für einen unruhigen Geist, der durch das Malen und Dichten lebte, der voller Einfälle war – gern auch mitten im Satz, mitten im Wort.

„Er weinte und sagte: ‘Und ich hatte mich so aufs Arbeiten gefreut.’ Dax war wohl der schlimmste Tag für ihn“, schrieb Muschelkalk an den Freund Hans Siemsen, der längst schon im fernen Paris im Exil lebte. „An diesem Tag ist er eigentlich schon gestorben. Es war der dritte Tag nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus.“

Und gerade weil sich Roland Lampe auf diese letzten Monate im Leben von Ringelnatz konzentriert, wird dieser kleine, empfindsame Mensch lebendiger, genauso wie der Dichter, der alles, was in ihm war, eigentlich in Zeilen und Bilder verwandeln wollte, für den das Schaffen reines Leben war. Und genau das war nun nicht mehr möglich.

Die vielen Wochen in der Waldklinik (die es heute noch gibt, die unter Denkmalschutz steht und die man besuchen kann) werden so zu einem langen und erschütternden Abschied. Für die Leser von diesem kleinen, scheinbar immer bestens gelaunten Mann. Und für Ringelnatz selbst, der hier erlebt, wie ihm eine unheilbare Krankheit Stück für Stück die Kraft zum Schreiben raubt.

Bewahrte Erinnerung

So umfassend hat bis jetzt noch niemand die letzten Lebensmonate von Joachim Ringelnatz beschrieben. Man kommt ihm näher, während er sich zusehends entfernt. Und wir sind dabei, weil nicht nur seine geliebte Muschelkalk in ihren Briefen an Freunde und Bekannte davon erzählt, sondern auch viele seiner berühmten Freunde ihre Erinnerungen aufgeschrieben haben.

Und 1935 kamen dann seine nachgelassenen und unvollendeten Arbeiten noch in einem Buch heraus, das Muschelkalk besorgte, die auch in künftigen Jahren alles dafür tat, die Erinnerung an ihren Ringel wach zu halten. Was ihr auch geglückt ist.

Heute gibt es Ringelnatzstraßen und Ringelnatzschulen. Sein Erbe wird gepflegt.

Sein Buch schließt Roland Lampe mit einem Besuch in der Klinik Waldhaus ab, einem Ort, der im Grunde noch genauso aussieht wie zur Zeit von Ringelnatz’ Aufenthalt. Und wer sich so durch die letzten Lebensmonate liest, entdeckt seinen Ringelnatz möglicherweise sogar ganz neu – verletzlicher, ernsthafter. Womit es auch eine Einladung ist, seine Bücher noch einmal mit anderen Augen zu lesen.

Mit dem Wissen um diese frustrierende Endlichkeit im Kopf, die diesen in Leipzig aufgewachsenen Jungen, der das Jungenhafte nie verlor, mitten aus dem Schaffen riss.

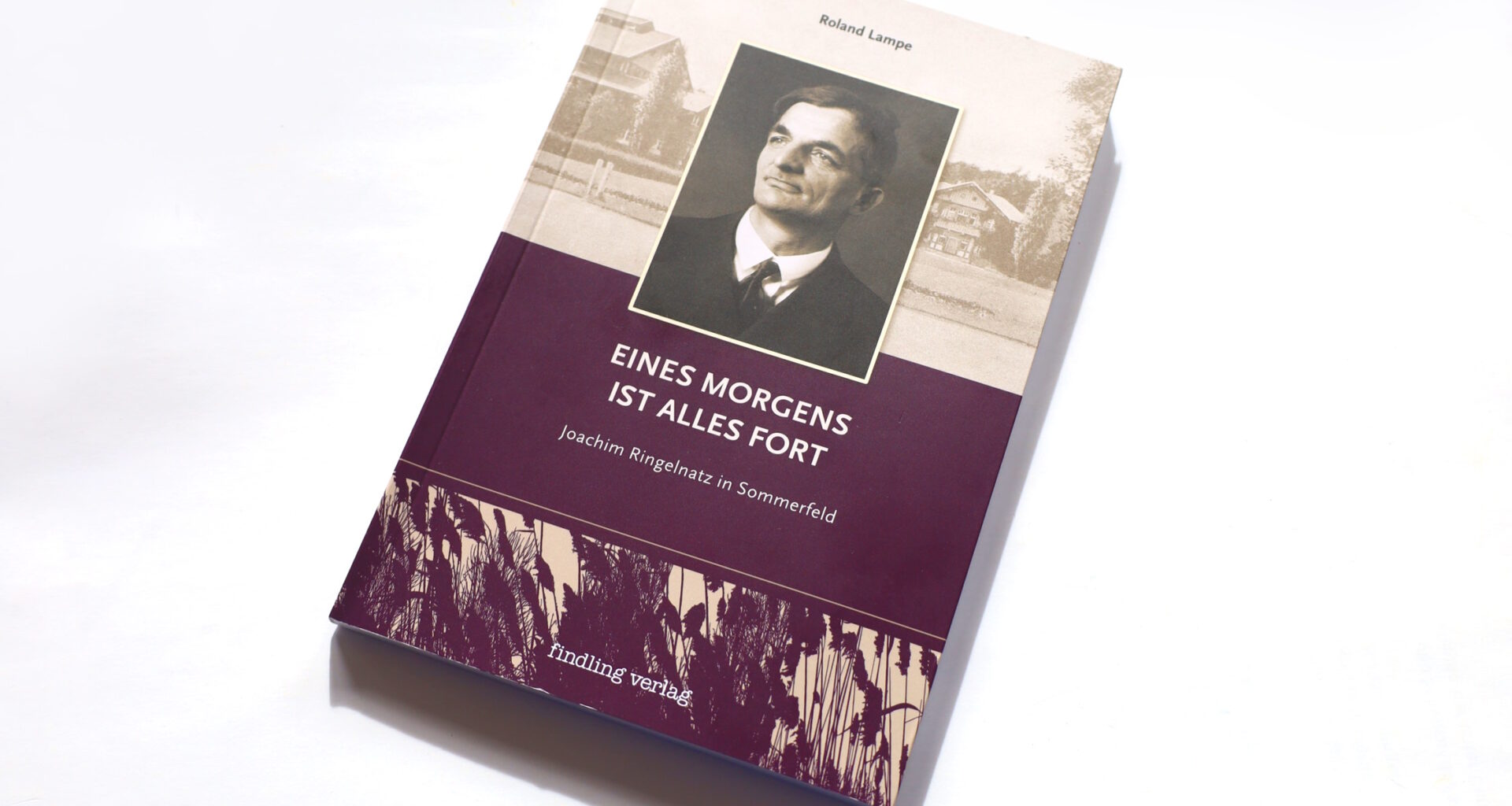

Roland Lampe „Eines Morgens ist alles fort. Joachim Ringelnatz in Sommerfeld“, Findling Verlag, Wreneuchen 2025, 20 Euro.