Atemwegsinfektionen wie Influenza oder COVID-19 könnten schlafende Brustkrebszellen in der Lunge aufwecken und so zur Entstehung von Metastasen beitragen. Das legt eine im Fachjournal Nature veröffentlichte Studie nahe, die präklinische Ergebnisse aus einem Mausmodell mit epidemiologischen Beobachtungsdaten verknüpft [1].

Dass durch chronische Infektionen bedingte Entzündungsreaktionen zur Krebsentstehung beitragen können, ist bekannt – man kennt das zum Beispiel von der Hepatitis C. „Neu und interessant ist hier, dass akute Atemwegsinfektionen durch die dabei herrschende Entzündungsreaktion dazu führen können, dass sich Metastasen bilden“, kommentiert Prof. Dr. Carsten Watzl, Leiter des Forschungsbereichs Immunologie des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung an der TU Dortmund, in einer Stellungnahme gegenüber dem Science Media Center.

Schlafende Tumorzellen verweilen langfristig im Körper

Die Arbeit stammt von einer internationalen Forschungsgruppe – unter Federführung von Dr. Shi B. Chia und Bryan Johnson vom University of Colorado Anschutz Medical Campus in Aurora, USA.

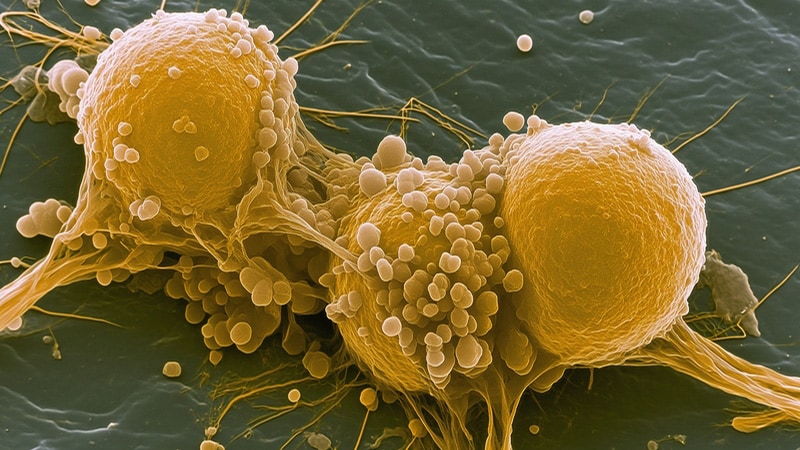

In den präklinischen Experimenten nutzten die Autoren ein Mausmodell, bei dem sich HER2-positive Brustkrebszellen bereits früh von den Tumorvorläuferzellen in der Brustdrüse ablösen, in die Lunge und andere Organe auswandern und dort als dormante Zellen über lange Zeit verweilen –bis zu einem Jahr oder länger. Das Modell spiegelt die Situation von Brustkrebspatientinnen wider, bei denen sich über Jahre oder Jahrzehnte nach der Remission noch schlafende Tumorzellen im Körper befinden können.

Eine Infektion der Tiere mit Influenza-A oder SARS-CoV-2 führte zu einer massiven Vermehrung dieser zuvor ruhenden Krebszellen: Innerhalb von 2 Wochen entwickelten sich Lungenmetastasen. Zwischen Tag 3 und Tag 15 nach der Influenza-A-Infektion stieg die Metastasenlast im Lungengewebe zum Beispiel um das 100- bis 1000-Fache.

Laut den Autoren war das proinflammatorische Zytokin Interleukin-6 (IL-6) ein zentraler Treiber dieses Prozesses. Mäuse, in denen IL-6 gentechnisch ausgeschaltet war, hätten trotz Infektion keine Reaktivierung der schlafenden Krebszellen gezeigt – die Tumorzellen seien im Ruhezustand verblieben.

Auch nach der Infektion blieben die Tumorzellen aktiv

Die reaktivierten Tumorzellen blieben auch nach Abklingen der Infektion noch über Monate aktiv und vermehrungsfähig. Begünstigt wurde dies durch ein immunsuppressives Mikromilieu: IL-6 trieb die Rekrutierung von CD4⁺-T-Helferzellen an, die wiederum die Aktivität zytotoxischer CD8⁺-T-Zellen hemmten – also jener Immunzellen, die üblicherweise Tumorzellen eliminieren.

Den Autoren sei es gelungen zu zeigen, dass es aufgrund der Entzündungsreaktion nach einer Influenza- oder SARS-CoV-2-Infektion zu einer Vermehrung dormanter Metastasenzellen kommt, sagt Watzl. Hier gebe es aber eine methodische Lücke: „Es wird nicht gezeigt, ob die Mäuse nach der Infektion auch tatsächlich früher oder häufiger an Metastasen versterben – das wäre klinisch besonders relevant.“

In einer weiteren Stellungnahme bewertet Prof. Dr. Hellmut Augustin, Leiter der Abteilung für Vaskuläre Onkologie und Metastasierung am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, die präklinischen Daten positiv: „Die Experimente zeigen sehr deutlich, dass eine Atemwegsinfektion dormante Tumorzellen reaktivieren kann.“

Die Experimente zeigen sehr deutlich, dass eine Atemwegsinfektion dormante Tumorzellen reaktivieren kann.

Prof. Dr. Hellmut Augustin

Zwar seien viele Komponenten der aktuellen Arbeit nicht völlig neu, aber das Ergebnis sei so definitiv bisher noch nicht gezeigt worden. Die Verwendung HER2-positiver Modelle sei zudem praxisnah, da dieser Subtyp beim Mammakarzinom häufig sei.

Epidemiologische Datensätze liefern weniger eindeutige Ergebnisse

Ob sich die Erkenntnisse auf den Menschen übertragen lassen, prüften die Autoren anhand von 2 epidemiologischen Datensätzen. In der UK Biobank zeigte sich bei Brustkrebspatientinnen, deren Diagnose mindestens 5 Jahre zurücklag, nach einer SARS-CoV-2-Infektion ein fast doppelt so hohes Risiko, an Krebs zu sterben. Besonders ausgeprägt war der Effekt im ersten Jahr nach der Infektion – im Einklang mit dem zeitlichen Verlauf der Tumorreaktivierung im Tiermodell. Über den Gesamtzeitraum bis Ende 2022 war der Zusammenhang jedoch nicht mehr signifikant.

Zudem analysierte das Team Daten aus dem US-Brustkrebsregister Flatiron Health. Demnach hatten COVID-19-positive Patientinnen ein um 44% erhöhtes Risiko für Lungenmetastasen (Hazard Ratio 1,44; 95%-Konfidenzintervall; 1,01–2,05; p = 0,043). Nach Adjustierung für Begleiterkrankungen verlor der Zusammenhang jedoch an statistischer Signifikanz.

„Die Studie belegt, dass das generelle Phänomen auch bei Menschen gezeigt werden kann“, so Watzl. Ob allerdings auch der gleiche Mechanismus zugrunde liegt wie im Tiermodell, könne anhand epidemiologischer Daten nicht gezeigt werden. Die Stärke der Analyse liege jedoch darin, dass pandemiebedingte Einflüsse wie reduzierte Arztkontakte oder psychosozialer Stress auch in der Kontrollgruppe aufgetreten seien. Die dokumentierte Infektion bleibe somit ein relevanter Unterschied.

Die Studie belegt, dass das generelle Phänomen auch bei Menschen gezeigt werden kann.

Prof. Dr. Carsten Watzl

Die Kausalität könnte auch umgekehrt verlaufen

Augustin hält die Übertragbarkeit auf den Menschen prinzipiell für plausibel: „Ein in einem Mausexperiment identifizierter physiologischer oder pathologischer Mechanismus ist in aller Regel genauso im Menschen aktiv.“ Unsicher sei weniger die Existenz des Effekts, sondern dessen quantitatives Ausmaß: Die definierten Bedingungen präklinischer Settings ermöglichten die Durchführung sehr genauer mechanistischer Untersuchungen.

„Im Menschen gibt es eine andere Variabilität und sehr viel mehr beeinflussende Störfaktoren, was es schwierig macht, Effektintensitäten eins zu eins von der Maus auf den Menschen zu übertragen“, so der Onkologe. Daher sei fraglich, ob alle epidemiologischen Effekte in der vorliegenden Studie adäquat berücksichtigt wurden.

Im Menschen gibt es eine andere Variabilität und sehr viel mehr beeinflussende Störfaktoren.

Prof. Dr. Hellmut Augustin

Da es sich um Beobachtungsdaten handelt, kann ein kausaler Zusammenhang nicht sicher nachgewiesen werden. Eine alternative Erklärung wäre, dass nicht die Infektion die Tumorreaktivierung verursachte, sondern dass Patientinnen mit einem noch unentdeckten Rezidiv und daraus resultierender Immunsuppression ein höheres Infektionsrisiko hatten.

Möglicherweise könnten Impfungen schützen

Die Autoren kommen dennoch zu dem Schluss, dass Krebsüberlebende nach Atemwegsinfektionen ein erhöhtes Risiko für ein metastatisches Rezidiv haben könnten. Daraus leiten sie einen Bedarf an Strategien ab, um das infektionsassoziierte Metastasierungsrisiko zu verringern. Und da die analysierten Daten aus der Zeit vor der breiten Verfügbarkeit von COVID-19-Impfstoffen stammen, spekulieren sie, dass Menschen mit Krebsvorgeschichte von einer Impfung gegen Influenza und SARS-CoV-2 profitieren könnten.

Auch Watzl sieht darin einen sinnvollen Ansatz: „Durch eine Impfung wird das Risiko für eine schwere Infektion – und damit für eine starke Entzündungsreaktion – deutlich reduziert. Es wäre daher zu erwarten, dass auch der Effekt auf die Metastasenbildung durch eine Impfung reduziert werden könnte.“ Dies müssten allerdings künftige Studien gezielt untersuchen – etwa in Mausmodellen oder in neu aufgelegten epidemiologischen Kohorten.

Abschließend betont Watzl, dass der beobachtete Effekt nicht dramatisch groß sei. „Brustkrebspatientinnen müssen sich wegen dieser Daten nicht komplett isolieren, um Infektionen um jeden Preis zu vermeiden“, sagt er. Aber die Studie sei ein guter Anlass, „Atemwegsinfektionen ernst zu nehmen – und sich durch verfügbare Impfungen vor der Erkrankung und hoffentlich auch vor den Sekundärfolgen zu schützen.“

Brustkrebspatientinnen müssen sich wegen dieser Daten nicht komplett isolieren, um Infektionen um jeden Preis zu vermeiden.

Prof. Dr. Carsten Watzl