Am 8. September 1994 kam David Bowie gemeinsam mit Brian Eno auf Einladung von André Heller für drei Stunden in das „Haus der Künstler“ in Gugging in Niederösterreich. Am folgenden Tag hielt er sich nochmals allein dort auf. Der Psychiater Leo Navratil gründete 1981 das „Zentrum für Kunst-Psychotherapie“ in der Landesnervenklinik Gugging, das er bis 1986 leitete. Er hatte bei einigen der Patienten künstlerische Fähigkeiten erkannt und förderte sie, was dem Ort über die Grenzen Österreichs hinaus einen Namen in der Kunstwelt verschaffte. Ihre Werke werden der Outsider Art oder dem Art Brut zugerechnet. Navratils Nachfolger Johann Feilacher benannte das Zentrum dann um in „Haus der Künstler“. Diese Besuche Bowies, dessen Starruhm 1972 mit dem Konzeptalbum „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“ begann und der Anfang 2016 in New York verstarb, sind bekannt; er war damals siebenundvierzig Jahre alt.

„There’s a starman waiting in the sky / He’d like to come and meet us / But he thinks he’d blow our minds…“ Diese Liedzeilen aus dem Stardust-Album nimmt der Titel des Essays auf, in dem der Kulturjournalist und Autor Uwe Schütte Gedanken über den begnadeten Musiker mit seinen eigenen Erfahrungen bei Besuchen in Gugging verbindet. Er beschreibt Begegnungen mit den Künstlern dort, schildert Lebensläufe der Bekannteren unter ihnen. Zugleich liefert er eine Einführung in die Historie der Nervenklinik aus seiner Sicht.

Angst vor dem Wahnsinn

Getragen ist der Text, dessen Subjektivität sein Verfasser klar offenlegt, von der Emphase für David Bowie. Schütte verknüpft seine Überlegungen zu Bowie und dessen kurzem Aufenthalt in Gugging vor allem mit dem Album „1. Outside“ von 1995, mit vollständigem Titel „1. Outside: The Nathan Adler Diaries – A Hyper Cycle“. Es inszeniert im experimentellen musikalischen wie textlichen Modus eine enigmatische Story, in der es um Kunst(-verbrechen), Mord und Irrsinn geht. Bowie arbeitete dafür wieder mit dem Musiker und Produzenten Brian Eno zusammen, mit dem er im Jahr zuvor Gugging besucht hatte. Schütte ordnet „1.Outside“ als „postmoderne Kunstmusik“ ein, Bowie habe ein „transmediales Monster“ geschaffen, keine „Rückkehr zu den Maskenspielen“ der Siebziger: „Vielmehr emuliert die Platte eine dissoziative Identitätsstörung, was man früher multiple Persönlichkeit nannte.“ Ob beabsichtigt oder nicht, die Formulierung legt eine Pathologisierung Bowies selbst mindestens nahe – eine Anmutung, die man problematisch finden kann.

Uwe Schütte: „Sternenmenschen“. Bowie in Gugging.starfruits publications

Uwe Schütte: „Sternenmenschen“. Bowie in Gugging.starfruits publications

Wie allgemein üblich identifiziert auch Schütte „David Bowie“ als eine Kunstfigur, die zwar in Anteilen, aber keinesfalls vollständig mit ihrem Schöpfer David Jones, wie der bürgerliche Name Bowies lautete, identisch ist. Dass Jones/Bowie die Begegnung mit den Künstlern von Gugging suchte, sieht Schütte in engem Zusammenhang mit der Geisteskrankheit des Halbbruders Terry Burns, mit dem Bowie gemeinsam aufwuchs und der ihn mit den Schriftstellern und Musikern der Fünfzigerjahre vertraut machte. Seit den Sechzigern häuften sich psychotische Schübe bei Terry, immer wieder wurde er in die Psychiatrie eingeliefert. Im Januar 1985 beging er Suizid, indem er sich auf Bahngleise legte.

„Unkontrollierbare Kräfte brechen hervor“

Es ist dokumentiert, dass David Bowie in der Angst vor dem Wahnsinn lebte, womöglich aufgrund familiärer Vorbelastung. Man könnte vermuten, dass er auch deshalb schon früh psychische Grenzerfahrungen suchte, nicht bloß im Drogenkonsum. Denn bereits mit dem „Starman“ Ziggy Stardust, mehr als zwei Jahrzehnte vor „1. Outsider“, erfand er ein gefährlich charismatisches und gefährdetes Alter Ego, an dem psychisch zugrunde zu gehen er schließlich befürchtete; am Schluss eines Auftritts 1973 in London erklärte er Ziggy symbolisch für tot. Der Titel des folgenden Studioalbums „Aladdin Sane“ ist bekanntlich genauso lesbar als „a lad insane“. Ob die angeblich zu dieser Zeit dem zehn Jahre älteren Bruder gestellte Diagnose Schizophrenie der Auslöser auch dafür war, muss dahingestellt bleiben.

David Bowie war zugleich bildender Künstler, obschon längst nicht mit der Publikumswirksamkeit des Musikers und Performers. Schütte geht darauf ein, wie auch auf Bowies Kunstsammlung. Dass diese eigenständig, im Wesentlichen fern der Orientierung an Marktkriterien und zugleich qualitativ hochkarätig war, konnte man in London besichtigen, bevor Sotheby’s 2016 Teile daraus versteigerte. Entsprechend finden sich im voluminösen Katalog zu dieser Auktion auch die Künstler aus Gugging, unter der Rubrik „Bowie/Art Brut“: Johann Fischer, Johann Garber, Oswald Tschirner und August Walla. Alle acht Werke hatte Bowie laut Katalog 1997, mithin nach seinem Besuch in Gugging, bei einer Londoner Versteigerung erworben.

An einigen Stellen geht Uwe Schütte – wo er nicht von Gugging, sondern eben von Bowie handelt – mit seinen plastisch formulierten kulturkritischen Diagnosen vielleicht doch etwas weit. Wenn er versucht, „ästhetischen Extremismus“ auf zweieinhalb Seiten zu umreißen, wird es eng: „Unkontrollierbare Kräfte brechen hervor, die dem klassischen Ideal der Harmonie zuwiderlaufen; plötzliche Ausbrüche, in denen ungezügelte Energien sichtbar werden; zensierte Bezirke, in denen zur Sprache kommt, was der Verdrängung unterliegt…“ Mit „1. Outside“ habe Bowie, heißt die Schlussfolgerung, „dem ästhetischen Extremismus ein musikalisches Denkmal“ gesetzt.

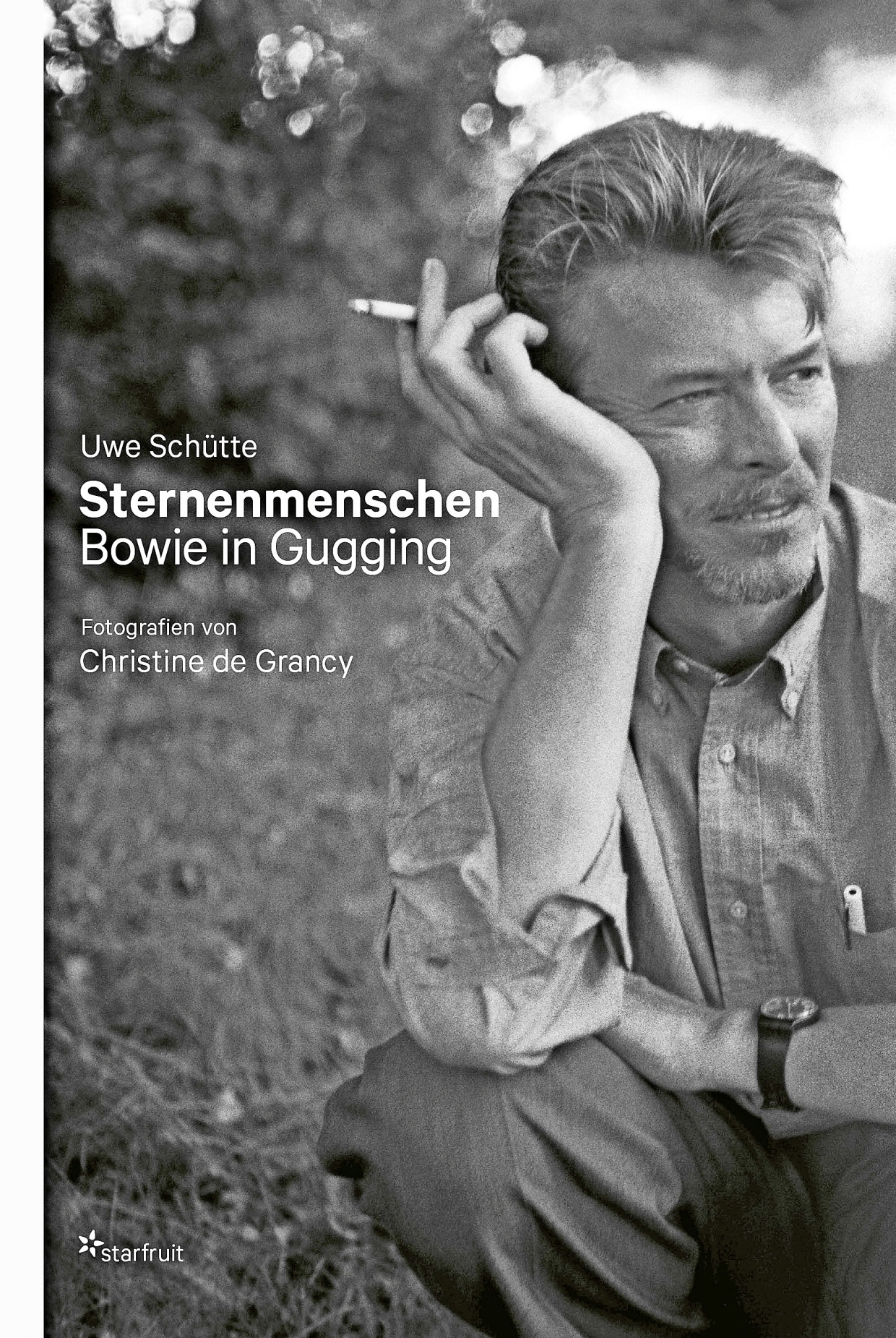

Von Bowies Starruhm konnten die „Sternenmenschen“ im Gugginger Haus der Künstler, die ihm für ein paar Stunden begegnen, nichts wissen. Diese Ahnungslosigkeit ist so ernsthaft wie berührend. Die Fotografin Christine de Grancy, die zuvor schon 1988 in Gugging gewesen war, hat solche Momente festgehalten: Ein zurückhaltender Mann in legerer Kleidung isst, trinkt Kaffe und raucht Zigaretten mit ihnen. Er drängt sich ihnen nicht auf; er schaut ihnen aufmerksam, doch unauffällig zu, macht ständig Skizzen auf seinem Block.

De Grancy, die im März 2025 in Wien verstarb, begleitete Bowie und Eno mit ihrer Kamera und war dabei so wenig Voyeurin wie diese beiden. Ihre Fotografien sind die einzigen Bilddokumente der Zusammenkunft (2017/18 wurden sie unter dem Titel „Bowie in Gugging“ in der Galerie Crone in Wien ausgestellt). Diese Bilder tragen wesentlich zum Reiz des Bandes bei. Sie zeigen Bowie konzentriert, die Männer im „Haus der Künstler“ interessiert, obwohl verbale Verständigung schwierig gewesen sein muss. Auch Bowie selbst tritt de Grancy nicht zu nahe, versucht nicht, Blicke auf seinen Block zu erhaschen. Es gibt nur zwei Aufnahmen, auf denen vage Skizzen überhaupt zu erkennen sind. So federn diese behutsam diskreten Fotografien Uwe Schüttes muskulösen Essay gleichsam ab, sind Gegenpol seiner anregenden, dabei mitunter ein wenig überzogenen Gedanken und Thesen.

Uwe Schütte: „Sternenmenschen“. Bowie in Gugging. Mit Fotografien von Christine de Grancy. starfruit publications, Fürth 2025. 248 S., Abb., geb., 26,– €.