Eine neu entwickelte, auf Gehirnscans basierende „Alterungsuhr“ erlaubt es Neurologen, das biologische Alter eines Menschen zuverlässig zu bestimmen. Entwickelt wurde das Tool von einem internationalen Forschungsteam, das seine Ergebnisse in Nature Aging veröffentlicht hat. Ziel ist, mit Hilfe der sogenannten Dunedin Pace of Aging Calculated from NeuroImaging (DunedinPACNI) das individuelle Risiko für kognitive Einschränkungen, Demenz und andere chronische Erkrankungen frühzeitig einzuschätzen [1].

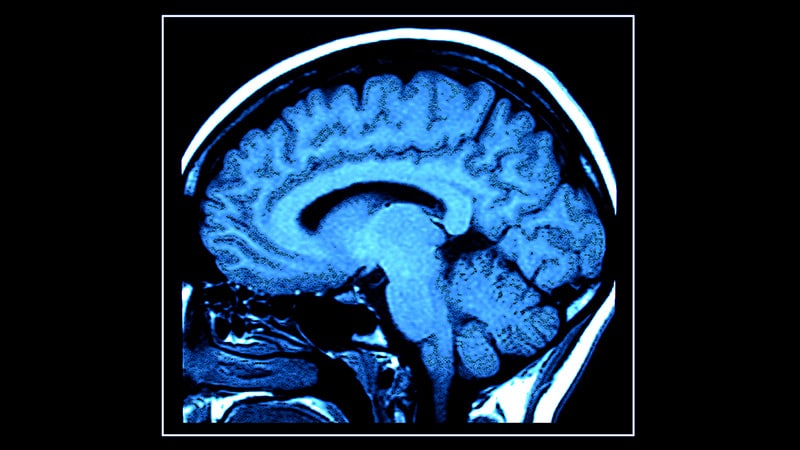

Die Methode basiert auf einer einzigen T1-gewichteten MRT-Aufnahme des Gehirns. Dabei analysieren Ärzte eine Vielzahl struktureller Merkmale, etwa die Dicke der Großhirnrinde (kortikale Dicke), die Verteilung von grauer und weißer Substanz, subkortikale Volumina sowie die Größe der Hirnventrikel. Aus diesen Daten berechnet ein Algorithmus die individuelle Alterungsgeschwindigkeit, unabhängig vom chronologischen Alter.

Je schneller die biologische Slterung, desto höher das Krankheitsrisiko

Eine Analyse von über 50.000 MRT-Scans von Probanden zwischen 22 und 98 Jahren zeigt: Wer biologisch schneller altert als es dem kalendarischen Alter entspricht, hat ein höheres Risiko für kognitive Einschränkungen, für eine raschere Schrumpfung des Hippocampus – und für zahlreiche weiteren Leiden. Dazu zählen eine ausgeprägtere Gebrechlichkeit, mehr chronische Erkrankungen sowie ein erhöhtes Risiko für einen frühzeitigen Tod.

Ein Beispiel liefert die Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI): Die 10% der am schnellsten alternden Teilnehmenden hatten ein um 61% erhöhtes Risiko, in den folgenden Jahren eine milde kognitive Beeinträchtigung (MCI) oder eine Demenz zu entwickeln. Auch erste Gedächtnisprobleme traten bei ihnen früher auf als bei gleichaltrigen Personen mit langsameren Alterungsprozessen.

In der UK Biobank zeigte sich ein ähnliches Bild: Gesunde Personen mit schneller biologischer Alterung hatten ein um 14% erhöhtes Risiko, später an einer altersbedingten chronischen Erkrankung zu leiden. Im Verlauf von knapp 10 Jahren war die Sterblichkeit in dieser Gruppe sogar um 41% erhöht.

Vom Labor in die Klinik

Die neue Methode basiert auf einer Langzeitstudie aus Dunedin, Neuseeland, in der über 1.000 Menschen seit ihrer Geburt in den Jahren 1972/73 medizinisch begleitet werden. Aus dieser Kohorte entstand zunächst die epigenetische, blutbasierte Alterungsuhr DunedinPACE, die auf der Analyse von DNA-Methylierung beruht. Diese Methode zeigte bereits enge Zusammenhänge mit Morbidität und Hirnalterung – war jedoch auf Blutproben angewiesen und damit in ihrer praktischen Anwendung eingeschränkt.

Mit DunedinPACNI wurde ein MRT-basiertes Pendant entwickelt, das ohne Blut auskommt. Der zugrundeliegende Algorithmus wurde mit MRT-Daten von 860 Teilnehmenden der Dunedin-Studie im Alter von 45 Jahren trainiert. Insgesamt flossen 315 strukturelle Hirnmerkmale in das Modell ein – von der kortikalen Dicke bis zu subkortikalen Volumina.

Der Algorithmus ist öffentlich zugänglich. Er konnte sich bereits in mehreren großen Forschungsdatenbanken bewähren: In der ADNI, der UK Biobank und dem lateinamerikanischen BrainLat-Datensatz erwies sich DunedinPACNI als zuverlässiger Prädiktor für kognitive Beeinträchtigungen und ein erhöhtes Demenzrisiko.

Bemerkenswert ist, dass DunedinPACNI auch soziale Unterschiede in der Alterung abbilden kann. Menschen mit niedrigerem Bildungsstand oder geringerem Einkommen alterten im Schnitt schneller als besser gestellte Vergleichsgruppen – ein Muster, das sich über alle untersuchten Kohorten hinweg zeigte.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten – auch in der Alzheimerforschung

Noch handelt es sich bei DunedinPACNI um ein relatives Maß. Der Score vergleicht die Alterungsgeschwindigkeit eines Menschen mit anderen Personen in derselben Studie. „Das wird sich aber bald ändern“, sagt Prof. Dr. Ahmad R. Hariri, Professor für Psychologie und Neurowissenschaften und Leiter des Labors für Neurogenetik an der Duke University in Durham, North Carolina.

Um ihr Tool vom Labor in die Klinik zu bringen, wollen die Forschenden Normtabellen ähnlich wie bei Größe, Gewicht oder BMI entwickeln. Die Analyse der dazu erforderlichen Zehntausenden Hirnscans sei bereits im Gange, so Hariri. „Wir sind zuversichtlich, dass Referenzwerte innerhalb des nächsten Jahres vorliegen werden und DunedinPACNI dann innerhalb weniger Jahre klinisch nutzbar ist.“

Schon jetzt kann DunedinPACNI in klinischen Studien eingesetzt werden, etwa als Ergebnisparameter in Interventionsstudien zur Verlangsamung des Alterungsprozesses. Auch für Studien zu Alzheimer-Therapien könnte das Tool eignen. „In jüngeren Menschen könnte DunedinPACNI als Surrogatmarker zeigen, ob eine Behandlung die Alterung verlangsamt – was wiederum ein Hauptrisikofaktor für Demenz ist“, so Hariri.

Bei älteren Studienteilnehmenden könne das Tool helfen, die Stichprobe zu homogenisieren, indem nur Menschen mit ähnlichem biologischem Alter einbezogen oder solche mit besonders schneller Alterung ausgeschlossen würden – etwa wegen eines höheren Risikos für Nebenwirkungen wie amyloidassoziierte Bildgebungsanomalien (ARIA).

Derr Beitrag ist im Original erschienen auf Medscape.com.