Berlin. Bestimmte Erreger können nach einer US-Studie schlafende Krankheiten erwecken. Das erhöht das Risiko für späte, gefährliche Metastasen.

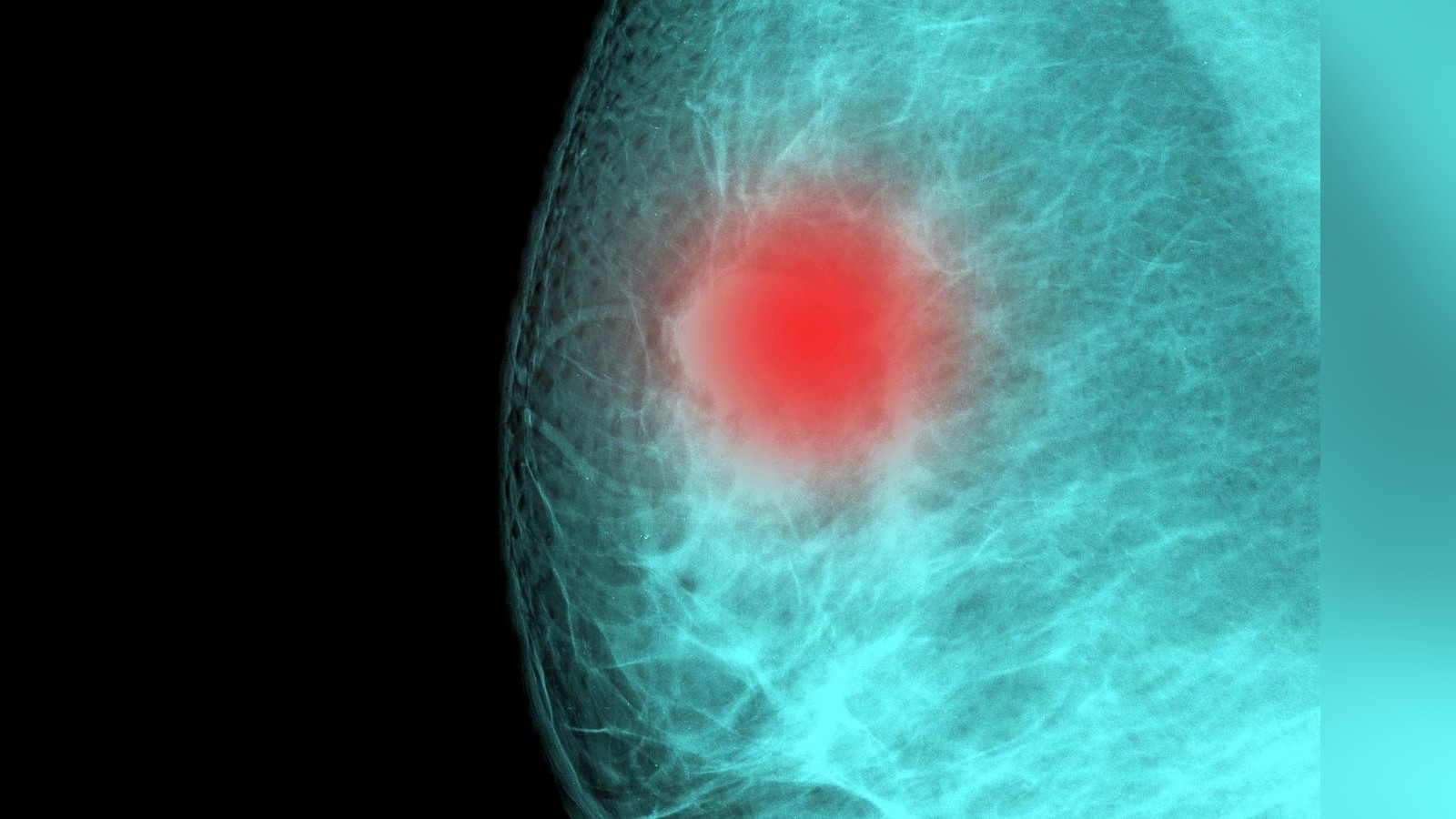

Die meisten Krebspatienten sterben nicht am ursprünglichen Tumor, sondern an seinen Spätfolgen: den Metastasen. Diese entstehen aus einzelnen Krebszellen, die sich vom Primärtumor lösen, über die Blutbahn in andere Organe wandern und sich dort festsetzen. Beim Brustkrebs nisten sich diese sogenannten „Schläferzellen“ besonders häufig in der Lunge, den Knochen oder der Leber ein. In vielen Fällen bleiben diese Zellen jahrelang oder sogar jahrzehntelang inaktiv – unentdeckt vom Immunsystem, unbeeindruckt selbst von intensiver Chemotherapie.

Doch irgendwann endet die Ruhephase – und die Krankheit kehrt zurück. Eine neue Studie, veröffentlicht im Fachjournal „Nature“, deutet nun auf einen bislang unterschätzten Auslöser hin, der dieses gefährliche Erwachen in Gang setzen kann – einen, dem fast jeder Mensch schon einmal ausgesetzt war.

Krebszellen erwachen: Forscher gehen auf die Suche nach dem Auslöser

„Um die Metastasenbildung aufzuhalten, ist es entscheidend, die Mechanismen zu verstehen, die die Ruhephase der gestreuten Krebszellen unterbrechen“, sagt Shi Chia, Hauptautor der Studie und Mitarbeiter am Institut für Biochemie und Molekulare Genetik der Universität von Colorado. Frühere Studien hatten bereits Hinweise darauf geliefert, dass Signalmoleküle aus der Umgebung der Krebszellen sowie umprogrammierte Immunzellen das Erwachen der Zellen auslösen können.

Nun haben Chia und seine Kollegen einen weiteren Faktor identifiziert. Den Ausgangspunkt hierfür lieferten Beobachtungen aus der Corona-Pandemie. „Während der Pandemie gab es Berichte über eine mögliche Zunahme der Krebstoten“, erklärt Co-Autor Julio Aguirre-Ghiso vom Albert Einstein College of Medicine in New York City. Das stützte den Verdacht, dass Infektionen selbst – genauer gesagt, die dadurch ausgelösten Entzündungen – ruhende Krebszellen aktivieren könnten.

Erstaunliche Erkenntnis: Virusinfektionen beschleunigen Metastasenbildung

Um diesen Verdacht zu überprüfen, testeten die Forscherinnen und Forscher ihre Hypothese an Mäusen mit Brustkrebs, deren Krebszellen bereits in die Lunge gestreut, aber noch inaktiv waren. Eine Gruppe wurde mit Influenza- oder SARS-CoV-2-Viren infiziert, eine Kontrollgruppe blieb ohne Infektion.

Die Ergebnisse waren deutlich: Schon wenige Tage nach einer Virusinfektion hatten sich die Krebszellen in den Lungen der Mäuse stark vermehrt. „Auffallend war, dass die Metastasenlast zwischen dem dritten und 15. Tag um das 100- bis 1000-Fache zunahm“, berichten Chia und sein Team. Analysen zeigten, dass es sich nicht um neue Tumoren handelte, sondern um Nachkommen der bereits vorhandenen, nun wieder aktiven Krebszellen.

Lesen Sie auch: „Eine Frau braucht doch Brüste“ – wirklich?

Entscheidender Botenstoff? Interleukin-6 als Schlüsselfaktor für das Erwachen von Krebszellen

Die Forscher entdeckten, dass infizierte Lungenzellen große Mengen des Entzündungsbotenstoffs Interleukin-6 (IL-6) freisetzen. Dieser Stoff löst in den ruhenden Krebszellen eine Signalkette aus, die sie aus ihrem Schlaf holt.

„Die ruhenden Krebszellen sind wie die Glut eines verlassenen Lagerfeuers und die Atemwegsviren wie ein starker Wind, der die Flammen neu entfacht“, beschreibt Seniorautor James DeGregori von der Universität von Colorado.

Der Zusammenhang ließ sich im Experiment bestätigen: Mäuse ohne IL-6 blieben nach einer Virusinfektion von einer Reaktivierung verschont. Behandelten die Forscher Tumorzellen im Labor hingegen mit IL-6, begannen diese sich zu vermehren. Dennoch vermuten die Wissenschaftler, dass neben IL-6 weitere Faktoren beteiligt sind, etwa umprogrammierte T-Helferzellen (CD4+), die das Immunsystem an einer gezielten Krebsbekämpfung hindern.

Datenanalyse: Gilt der Effekt auch beim Menschen?

Um herauszufinden, ob sich die Ergebnisse aus dem Tiermodell auch auf den Menschen übertragen lassen, wertete das Team epidemiologische Daten aus dem Jahr 2020 aus – der ersten Phase der Corona-Pandemie.

Untersucht wurden über 35.000 Brustkrebs-Patientinnen in den USA und rund 4800 Krebspatienten in Großbritannien, deren Diagnose viele Jahre zurücklag und die sich überwiegend in Remission befanden. „Wir haben eine fast zweifach erhöhte Sterblichkeit bei den Krebspatienten festgestellt, die in dieser Zeit positiv auf Corona getestet worden waren, im Vergleich zu nicht infizierten Patienten“, berichten die Forscher.

Bei Brustkrebspatientinnen in den USA zeigte sich zudem: Nach einer Corona-Infektion entwickelten sie 50 Prozent häufiger Lungenmetastasen als ohne Infektion. Berücksichtigte man allerdings andere Begleiterkrankungen, war dieser Effekt statistisch nicht mehr signifikant.

Auch interessant: Extreme Hypochonder: Expertin erklärt, warum Schonung schadet

Prävention: Schutz vor Atemwegsinfektionen könnte entscheidend sein

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Krebsüberlebende nach Atemwegsinfektionen ein erhöhtes Risiko für das Wiederauftreten von Metastasen haben könnten“, sagt Co-Autor Roel Vermeulen von der Universität Utrecht.

Die Erkenntnisse könnten auch für neue Therapien relevant sein. „Der Fund von Interleukin-6 als Schlüsselfaktor für das Erwachen ruhender Krebszellen legt nahe, dass der Einsatz von IL-6-Hemmern oder anderen Immuntherapien die Metastasierung nach einer Virusinfektion verhindern oder abschwächen könnte“, sagt Aguirre-Ghiso.

Ein FUNKE Liebe

Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich.

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der

Werbevereinbarung

zu.

Bis solche Behandlungen verfügbar sind, gibt es jedoch andere Vorkehrungen, die Krebspatientinnen und Krebspatienten treffen können: „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen mit Krebs in ihrer Vorgeschichte von Vorsichtsmaßnahmen gegen Atemwegsviren profitieren können, beispielsweise durch Impfungen“, so Aguirre-Ghiso.