Ein Mixed-Use-Hochhaus ohne Lüftungsanlage was in Norwegen noch unüblich ist, testen Snøhetta von nun an in ihrer Heimatstadt Oslo: Auf 18 Etagen stapelt das Projekt Vertikal Nydalen Restaurants, Büros und Wohnungen und setzt dabei auf autarke Temperierung sowie natürliche Belüftung. Ob das ausgetüftelte System funktioniert, wird das Projekt in den nächsten Jahren zeigen und damit Forschungsergebnisse in Sachen Gebäudetechnik liefern.

Den Namen erhielt das Hochhaus aufgrund seiner prominenten Lage in der Nachbarschaft Nydalen am nördlichen Stadtrand. Diese besteht zum Teil aus Industriebauten des späten 19. Jahrhunderts, wird allerdings schon seit etwa 30 Jahren durch diverse Umnutzungen und Neubauten zum Wohn- und Geschäftsviertel umgewandelt. Von Avantor, einem hauptsächlich in Nydalen tätigen Immobilienentwickler, erhielten Snøhetta den Direktauftrag für die Planung eines Hochhauses mit etwa 11.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche auf einem noch unbebauten Parkplatz.

Obwohl der Bau aus zwei schlanken, vertikal gestreckten Türmen besteht, ist die Nutzung in horizontalen Schichten organisiert. In den überhöhten Erdgeschossen befindet sich Gastronomie, darüber folgen fünf Büroetagen. Ab dieser Höhe trennen sich beide Gebäudeteile dann funktional: Während das eine Volumen bereits nach sieben Geschossen mit einer Dachterrasse abschließt, setzt das andere mit elf weiteren Wohngeschossen samt auskragenden Alubalkonen fort. In Summe kommen vierzig Wohnungen zwischen 44 und 143 Quadratmetern unter.

Die abgeschrägte Form des Gebäudes erinnert an andere Entwürfe des Osloer Büros, etwa ein Bürohaus in Südnorwegen oder das Opernhaus in Düsseldorf. Dabei sei die fast ausschließlich aus Stahlbeton konstruierte Kubatur nicht nur Show vielmehr unterstütze sie das gebäudetechnische Konzept des Hochhauses, schreiben Snøhetta. Dazu gehöre etwa die Maximierung des Sonneneintrags. Ebenso sorgen die abgeschrägten Seiten für eine windärmere Umgebung im Erdgeschoss.

In den Obergeschossen solle die Kubatur hingegen den gegenteiligen Effekt erzielen: das Verstärken des Windsogs, der sich bei natürlicher Querlüftung einstellt. Zusätzliche Temperierung wird durch Fließkammern mit Kalt- oder Warmwasser im Beton geleistet. Der hierfür notwendige Strom wird aus den PV-Modulen auf den Gebäudedächern bezogen.

Die natürliche Belüftung erfolgt durch Klappen in der thermisch behandelten Kiefernfassade. Im Büroteil waren die technischen Anforderungen laut Architekt*innen dabei recht hoch und konnten nur mit Ausnahmegenehmigung umgangen werden. Deshalb plante man hier zusätzliche Öffnungen im Sturzbereich ein und regte so die natürliche Zirkulation an. Ein Ansatz, der in ähnlicher Form auch beim Bürogebäude des Deutschen Alpenvereins in München zum Einsatz kam.

Mit ganz so viel Low-tech agierte man in Oslo jedoch nicht hier messen nämlich etliche Raumsensoren die klimatischen Bedingungen und passen das Lüftungsverhalten automatisch an. Zusätzlich soll das Feedback der Nutzer*innen, das sie über QR-Codes an jedem Arbeitsplatz übermitteln können, in den Prozess miteinfließen. Spätestens hier wird klar: Das ambitionierte Projekt mit umgerechnet rund 35 Millionen Euro Budget will nicht nur angenehme Bedingungen für seine derzeitigen Nutzer*innen schaffen, sondern auch Daten für künftige Vorhaben liefern. (tg)

Fotos: Lars Petter Pettersen

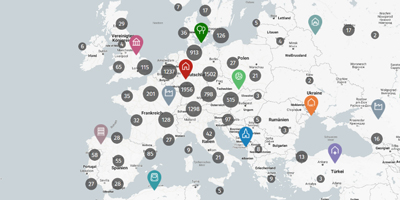

Dieses Objekt & Umgebung auf BauNetz-Maps anzeigen:

Zu den Baunetz Architekt*innen:

Kommentare:

Kommentare (2) lesen / Meldung kommentieren