Vor zwei Jahren erschien, lange erwartet, der Briefwechsel des Schriftsteller-Paars Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Hoch dosiert geht es darin um Liebesglück und Liebesunheil; es wird der Beweis erbracht, dass Menschen, die wunderbar über Gefühle schreiben können, ihnen trotzdem hilflos ausgeliefert sind. Ein völlig anderes Temperament zeigt nun der ebenfalls lange gesperrte Briefwechsel von Bachmann und Heinrich Böll. Hier bewährt sich eine Autoren-Freundschaft ganz ohne erotische Ambitionen und Melodramatik.

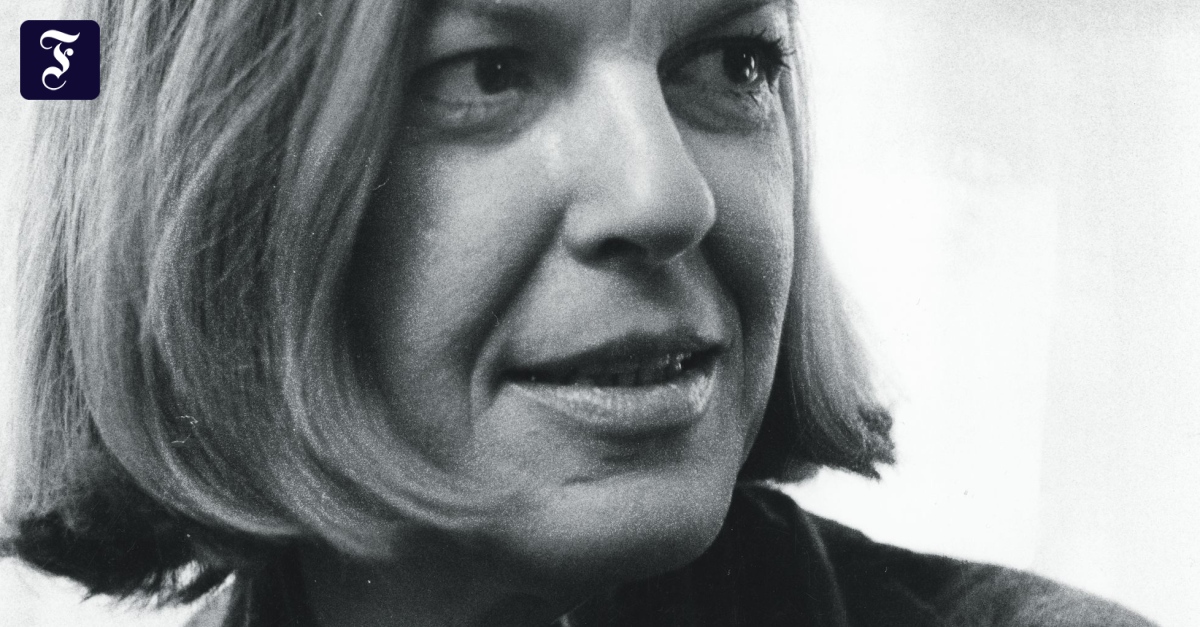

Kennengelernt haben sie sich 1952 auf einer Tagung der Gruppe 47 – zwei Charismatiker kurz vor dem großen Durchbruch. Bereits 1954 widmet der „Spiegel“ der achtundzwanzigjährigen Ingeborg Bachmann eine Titelgeschichte; mit ihrem ersten Gedichtband „Die gestundete Zeit“ wird sie zum Lyrik-Star der Fünfzigerjahre.

In der Rolle des väterlichen Ratgebers

So begegnen sich die beiden auf neidloser Augenhöhe. Sie lesen und loben sich gegenseitig, aber meist spielt das Literarische eher als Erwerb eine Rolle. Böll gefällt sich in der Rolle des väterlichen Ratgebers, der das „Mädchen“ in die Kunst einweist, geschickt zu verhandeln und sich gut zu verkaufen, womit sich Bachmann noch schwertut: „Ich habe es mir einfacher gedacht, ein Autor zu sein. Man hat doch mit dem Schreiben genug zu tun“, klagt sie.

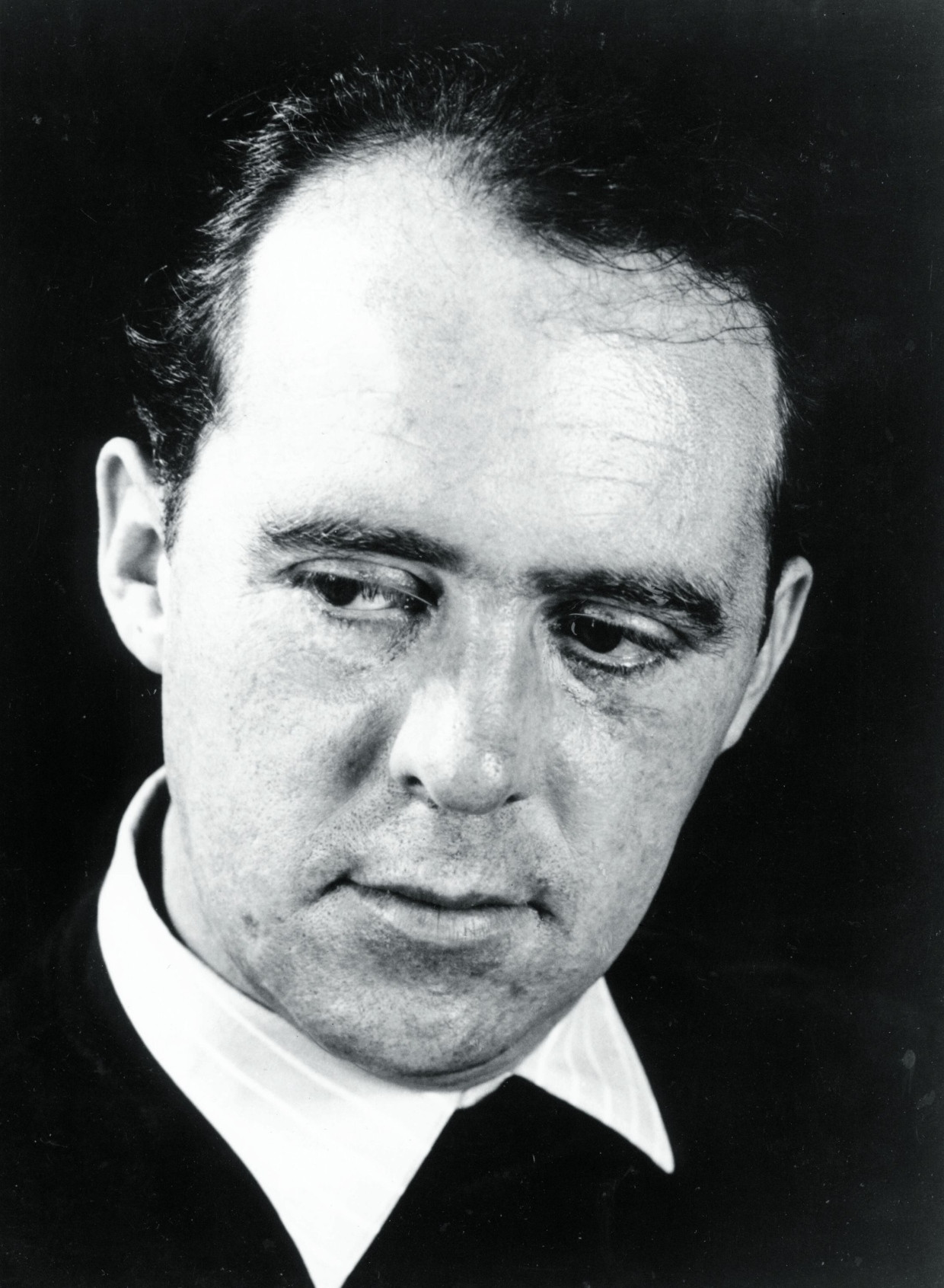

Heinrich Böll um 1960Picture Alliance

Heinrich Böll um 1960Picture Alliance

Für Böll gilt das „Ende der Bescheidenheit“ von Anfang an. Habituell geht er davon aus, übers Ohr gehauen zu werden, sowohl beim Hausbau („alle, die damit zu tun haben, erweisen sich als Betrüger“) wie erst recht beim Umgang mit den Verlegern, die ihren von den Autoren ermöglichten Lebensstandard gefälligst büßen sollen: „Kommt einer im dicken Auto, muss er dafür bezahlen. (…) Man muss den Burschen das Geld aus der Tasche ziehen“, schreibt er an Bachmann.

Er rät ihr, sich nie auf feste Abgabetermine einzulassen („das ist Mord“), und geht so weit, einen listigen Bachmann-Brief an den Verleger Piper vorzuformulieren. Ihr gefällt das: „Das habe ich eigentlich auch nie verstanden, warum die meisten anderen Autoren so furchtbar zurückhaltend sind mit ihren geschäftlichen Erfahrungen.“

Im Zwiegespräch viel Einklang und intuitives Verständnis

Auf den ersten Blick scheinen der Trümmerliterat und die zur Diva stilisierte Lyrikerin des hohen Tons sehr gegensätzlich. Hier die Unbehauste, die viele Männer liebt und attraktive Stellenangebote beim Rundfunk ablehnt, weil sie mit ihrem Freiheitsdrang nicht zu vereinbaren sind – dort der Eigenheimbewohner und Familienmensch Böll, der mit enormem Fleiß und der unermüdlich mitarbeitenden Ehefrau Annemarie seine immer lukrativere Schreibmanufaktur betreibt. Auf den zweiten Blick aber sind sie sich doch sehr ähnlich, was ihrem brieflichen Zwiegespräch viel Einklang und intuitives Verständnis verschafft.

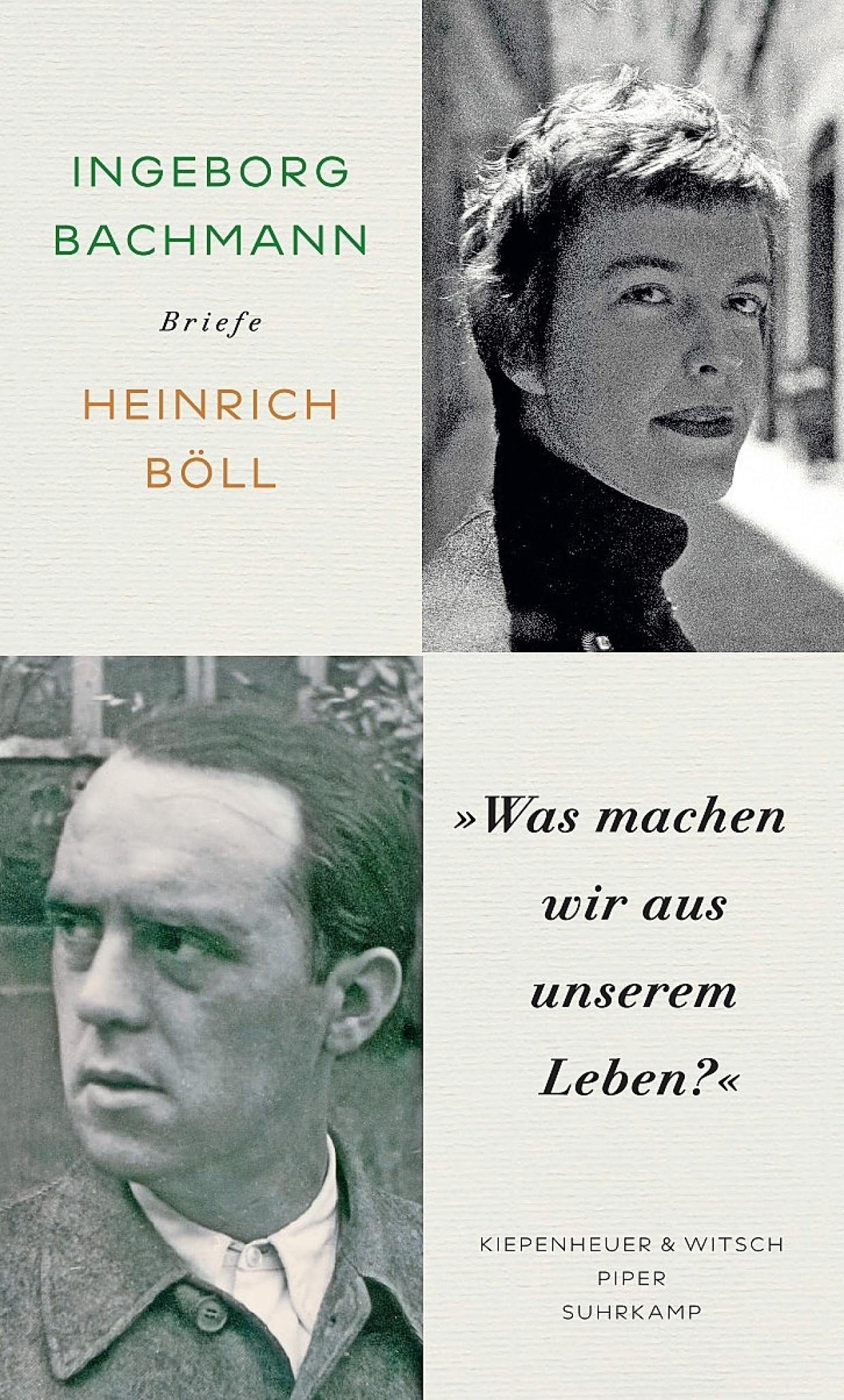

Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll: „Was machen wir aus unserem Leben?“. Der Briefwechsel.Kiepenheuer & Witsch/Piper/Suhrkamp

Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll: „Was machen wir aus unserem Leben?“. Der Briefwechsel.Kiepenheuer & Witsch/Piper/Suhrkamp

Bachmann sitzt meist „zwischen den Koffern“. Böll kennt diese Unruhe: „Mich hat eine tiefe Rastlosigkeit gepackt, (…) und das Haus hier fällt mir in seiner Solidität auf die Nerven.“ Sie seien „Hals über Kopf aus Köln geflohen“, schreibt er im Frühjahr 1958. Auf sechs Wochen am Lago Maggiore folgen zwei Monate in Irland. Die Briefe geben Einblicke in den Alltag einer dauerverreisten Familie mit drei Söhnen und neun Koffern. In Irland findet Böll nicht nur das geliebte Regenwetter („ich mag die Sonne nicht sehr“); dort sind auch alle Sakramente seines Alltags günstig zu haben: „Kirche, Tee, Zigaretten, Brot und Milch, auch Whisky.“

Auf den Brief der Freuden folgt aber einer der Leiden: Annemarie hat sich bei einer Bergwanderung ein Bein gebrochen. Nicht nur hier wird Bölls tiefe Verbundenheit mit seiner Frau deutlich. Er spricht in den Briefen von der gemeinsamen Übersetzungsarbeit aus dem Englischen. Sehr verärgert reagiert er, wenn Verleger auf die Zugkraft seines Namens setzen und den von Annemarie unterschlagen wollten.

Reisebüro für italiensehnsüchtige Schriftsteller?

Als die Bölls im Sommer 1961, bevor sie zwei Monate an der dalmatinischen Küste verbringen, nach Rom kommen, besorgt die „Römerin“ Bachmann die Unterkünfte und wendet sich mit den Einzelheiten direkt an die „liebe Frau Böll“, die darüber staunt, wie sich die ätherische Dichterin als „praktische“ und „sehr patente“ Frau erweist. Tatsächlich lesen sich Bachmanns Briefe bisweilen so, als würde sie in einem Reisebüro für italiensehnsüchtige Schriftsteller arbeiten.

Für beide ist das ständige Unterwegssein auch eine Flucht vor den deutschen Zuständen. Böll hadert bereits 1953 mit der westdeutschen „Prosperitätskulisse“, und wenn er – die eigene Prosperität macht’s möglich – an der Nordsee Urlaub macht, dann lieber in Dänemark, um „nicht den Deutschen in die Hände zu fallen“. Bachmann quälen die Lese-Auftritte „in Siegburg und Herne vor Oleanderkübeln“ sowie die Millionen deutscher Adria-Touristen, von Reisebussen abgeladen „an den scheußlichsten Stränden der Welt“.

Bisweilen gibt sich in Bachmanns Briefen schon die fatale Neigung zu den Medikamenten zu erkennen. „Brauchst du Oblivion [gemeint ist „Oblivon“, d. Red.]? Ich habe gestern zum zweiten Mal davon genommen, obwohl keine öffentliche Lesung war, sondern nur eine Nacht zu überstehen“, schreibt sie 1955. Auch Böll war seit den Pervitin-Zeiten Substanzenmissbrauch nicht fremd.

Seine Droge der Wahl

Im Antwortbrief spricht er dann von der aktuellen Droge seiner Wahl – dem sechsbändigen Werk „Christliche Mystik“ von Joseph Görres. Ihn fesselt dabei vor allem „der Stoff über Heiligkeit, Dämonie und Besessenheit“. Da kennt der „kritische Katholik“ keine Berührungsängste. Sein Brief stellt die Logik der Aufklärung auf den Kopf: „Es macht mich bange bei dem Gedanken, dass die Kirche seit langer Zeit schon den Exorzismus nicht mehr anwendet. Ich kann nicht glauben, dass die Dämonen um die Mitte des 19. Jahrhunderts herum plötzlich alle gestorben sein sollen.“

Nach 1961 dünnt der Briefwechsel aus. 1965 wird Bachmann, die damals in Berlin lebte, von Günter Grass beauftragt, Freund Böll für den SPD-Wahlkampf zu gewinnen. Sie richtet es aus; auch wenn sie im Brief bekennt, selbst eigentlich „weit links“ von der SPD zu stehen. Böll erwidert harsch, dass er noch viel weiter als sie „nach links geraten“ sei und für diese „niederträchtige“, „bürgerlich nationalistische Idiotenpartei“ nichts tun könne. Allein wegen Willy Brandt näherte er sich später doch der SPD an.

Zu loben ist der umfangreiche Stellenkommentar von Renate Langer, der viele zeithistorische, werkgeschichtliche und biographische Kontexte bereitstellt. Zu den Dokumenten des Bandes gehört der Nachruf auf Bachmann, den Böll 1973 für den „Spiegel“ schrieb, ein schöner, einfühlsamer, aber auch anklagender Text: An Ingeborg Bachmann werde deutlich, heißt es darin, „dass in der Ikonisierung einer lebenden Person eine schrittweise Tötung versteckt sein kann“. Dieser Briefwechsel bietet nicht nur viele Einblicke in den Literaturbetrieb der frühen Bundesrepublik, sondern ist auch ein wirksames Antidot gegen die „Ikonisierung“.

Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll: „Was machen wir aus unserem Leben?“. Der Briefwechsel. Hrsg. von Renate Langer, Vorwort von Hans Höller. Kiepenheuer & Witsch / Piper / Suhrkamp Verlag, 2025. 487 S., geb., 44,– €.