Wer wissen möchte, wie es dem Meer so geht, kann sich nach einer stürmischen Flut mal an die Wasserkante einer beliebigen Nordseeinsel stellen: kaputte Netze, leere Plastikflaschen, durchlöcherte Eimer und ab und an kleine Bröckchen undefinierbarer Substanzen. Und was ist eigentlich mit den Dingen, die wir nicht sehen? Und welche Dinge sind das überhaupt?

„Deutschland ist verpflichtet, den Zustand des Meeres im Blick zu haben“, erklärt die 35-jährige Anneke Heins dazu, „es ist aber schwer, zu zählen, was darin lebt. Daher braucht man Methoden – und eine davon ist Filtration.“

Zusammen mit der 35 Jahre alten Greta Reintjes und dem 32-jährigen Jan Brüwer hat Anneke Heins das Start-up „Separa“ gegründet, das aus dem „MAX!mize“-Inkubationsprogramm der Max-Planck-Gesellschaft hervorgegangen ist, in dem Ausgründungen und Forschungstransfers in die Wirtschaft unterstützt werden. Die Max-Planck-Gesellschaft fördert das Start-up auch mit einer sechsstelligen Summe für zwei Jahre.

Schnell und idiotensicher

Am Max-Planck-Institut forschen Anneke Heins und Jan Brüwer auch. Greta Reintjes, tätig an der Universität Bremen, erzählt: „Wir haben während unserer Forschungen schon ganz viel filtriert. Und das ist anstrengend.“ Aus dieser Erkenntnis ist innerhalb eines Projekts zur Überwachung der Nord- und Ostsee der Wunsch entstanden, diese anstrengende und auch zeitaufwendige Prozedur zu vereinfachen – und herausgekommen ist eine einfach zu bedienende Maschine samt eines speziellen Filters. „Diese Maschine ist wesentlich schneller“, sagt Jan Brüwer, ein Filtrationsvorgang dauere dann nicht mehr 25 Minuten, sondern unter zwei. Und etwas flapsig fügt er hinzu: „Diese Maschine soll idiotensicher sein.“ Denn auch das soll das entwickelte Gerät leisten: dass alle Menschen sie bedienen können, ohne erst den komplizierten Umgang mit der Technik erlernen zu müssen.

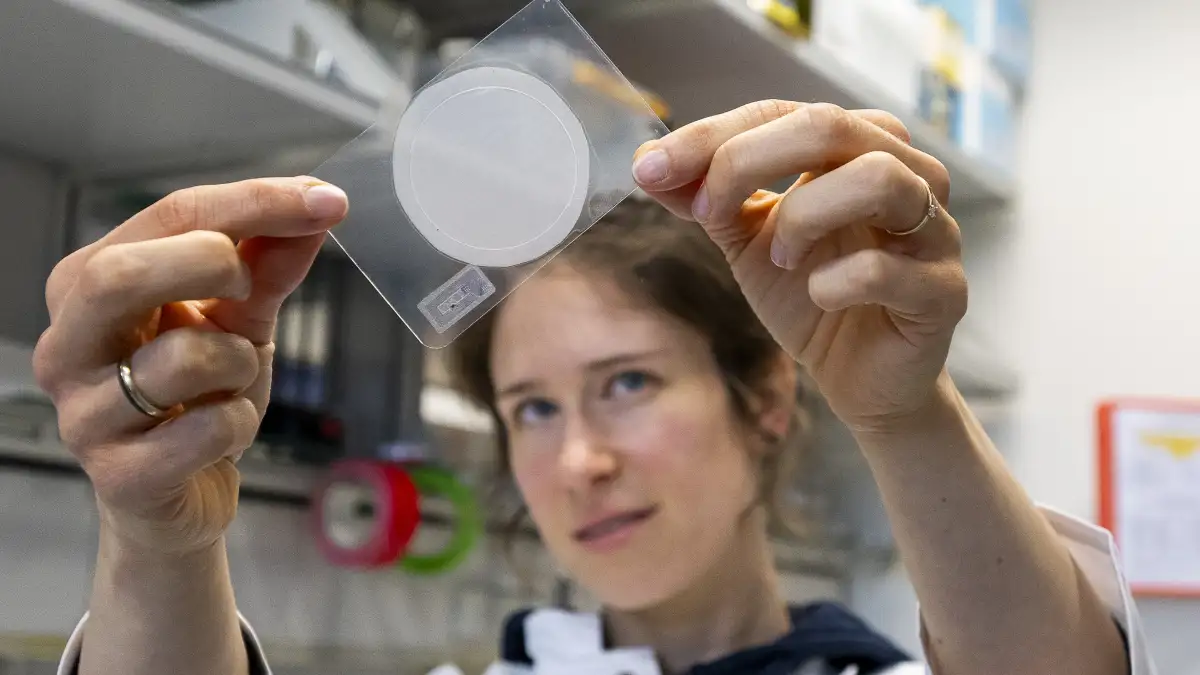

Die Maschine selbst erinnert eher an eine futuristische Saftpresse oder Kaffeemaschine und wie eine Kaffeemaschine funktioniert sie im Grunde auch: „Strom einschalten, Filter einsetzen, Wasserprobe einfüllen, Hebel betätigen und die Maschine nimmt die Probe selbstständig“, so ist der Bedienvorgang in einer Pressemitteilung zu lesen. Zentraler Bestandteil der Maschine ist dabei der Filter – er kann das sogenannte „Laborbuch“ ersetzen, indem er auf einem speziellen Chip Daten wie etwa Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten des Filtrationsortes speichert, außerdem den Druck der Probe und die Art des Filters.

Alle Informationen auf einem Filter

„Im Endeffekt haben wir alle Informationen auf dem Filter. Die Daten werden dann in eine Cloud geschickt, können aber auch direkt vom Gerät gezogen werden“, erläutert Anneke Heins. Denn: „Der beste Filter der Welt ist nutzlos, wenn man nicht weiß, wann und wo filtriert wurde.“ Smarte Filter also, die alle relevanten Informationen speichern – „der Filter ist das relevante Produkt“, sagt dann auch Greta Reintjes, „er ist unser Alleinstellungsmerkmal.“

Meere sind demnach ein Einsatzgebiet, Trink- und Abwasserkontrollen ein anderes und Qualitätsprüfungen in Badeseen und Gewässern ein weiteres. „Letzten Endes sollen alle Beteiligten Proben nehmen können, zum Beispiel auf einer Fähre oder auf jedem anderen Schiff“, sagt Jan Brüwer. „Wir möchten ein Mehrweggerät anbieten und wir wollen Ressourcen schonen“, sagt Anneke Heins. Das Mehrweggerät steht mittlerweile zum Beispiel in der Biologischen Anstalt Helgoland oder dem Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) auf Spiekeroog. Ende dieses Jahres wird es auch auf dem Forschungsschiff Polarstern des Alfred-Wegener-Instituts zum Einsatz kommen.

Die Start-up-Gründer Anneke Heins, Jan Brüwer, Greta Reintjes (von links).

Foto:

Christina Kuhaupt

Auch in Windparks ist das Gerät der drei Forschenden bereits eingesetzt worden. „Damit Windräder in der Nordsee stehen können, benötigt man einen Fuß aus Hartsubstrat“, erzählt Greta Reintjes, und dort, auf dem Substrat, siedeln sich dann Tiere an, die sich auf dem ansonsten sandigen Meeresboden nicht ohne Weiteres ansiedeln würden.

„Es passiert gerade sehr viel in der Nordsee, das können wir noch gar nicht einschätzen“, kann Anneke Heins berichten, „zum Beispiel siedeln sich Austern auf dem Substrat an.“ Und was noch interessiert: „Wie sich die Bakterien im Laufe der Zeit verändern“, meint Jan Brüwer. Es sind also zunächst die für das bloße Auge unsichtbaren Dinge und Lebewesen, die das Filtrieren notwendig machen. Algenblüten seien teilweise sogar aus dem All sichtbar, sagt Anneke Heins, bei Bakterien sei das jedoch schwieriger: „Vibrio vulnificus etwa gibt es gerade vermehrt in der Ostsee, deshalb ist auch wichtig, das Meer zu überwachen.“

Herstellung im 3D-Drucker

Die bereits angesprochene Schonung von Ressourcen vollzieht sich auf mehreren Ebenen: Durch die verkürzte Zeit, die für das Filtrieren aufgewendet werden muss, steht mehr Arbeitskraft für anderweitige Aufgaben zur Verfügung. Teure Schiffszeiten können anderweitig genutzt werden. Außerdem gibt es bei der Herstellung des Geräte im 3D-Drucker so gut wie keinen Abfall – „und wenn man an den Bakterien interessiert ist, ist selbst der Filter kein Abfall“, meint Greta Reintjes. Selbst das Wasser könne noch analysiert werden. „Nachhaltigkeit ist uns wichtig.“

Nach der Entwicklung des Separa-Gerätes habe es viele Anfragen gegeben, auch aus den Bereichen Fischerei und Tourismus. „Wir sind auch mit einer Firma im Austausch, um die Trinkwasserqualität zu überwachen“, fügt Jan Brüwer hinzu. Filtration tauche überall auf, der Bedarf sei also da, meint Anneke Heins, wobei eine Firmengründung zunächst gar nicht Thema gewesen sei. „Erst kam die Forschung, dann das Feedback – und die Idee der Firma kam dann hinterher.“ Die Firma soll im März 2026 gegründet werden, dann suchen die drei Gründerinnen und Gründer eigene Räumlichkeiten und bereits jetzt Kooperationspartner. „Mit der Max-Planck-Gesellschaft werden wir aber verbunden bleiben“, sagt Jan Brüwer.