Kiel. Als der Pianist Tzimon Barto Ende des vorigen Jahrtausends auf der Bildfläche des internationalen Musikbusiness auftauchte, wurde in Deutschland voreilig die Nase gerümpft. Zu stark wirkten zunächst die Klischees Amerikaner aus Florida und Bodybuilder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch Christoph Eschenbach hat das Multitalent an Klavier und Dirigentenpult, das auch mit Gedicht-Zyklen als Autor aufhorchen ließ, immer schon gefördert und als Musikpartner geschätzt.

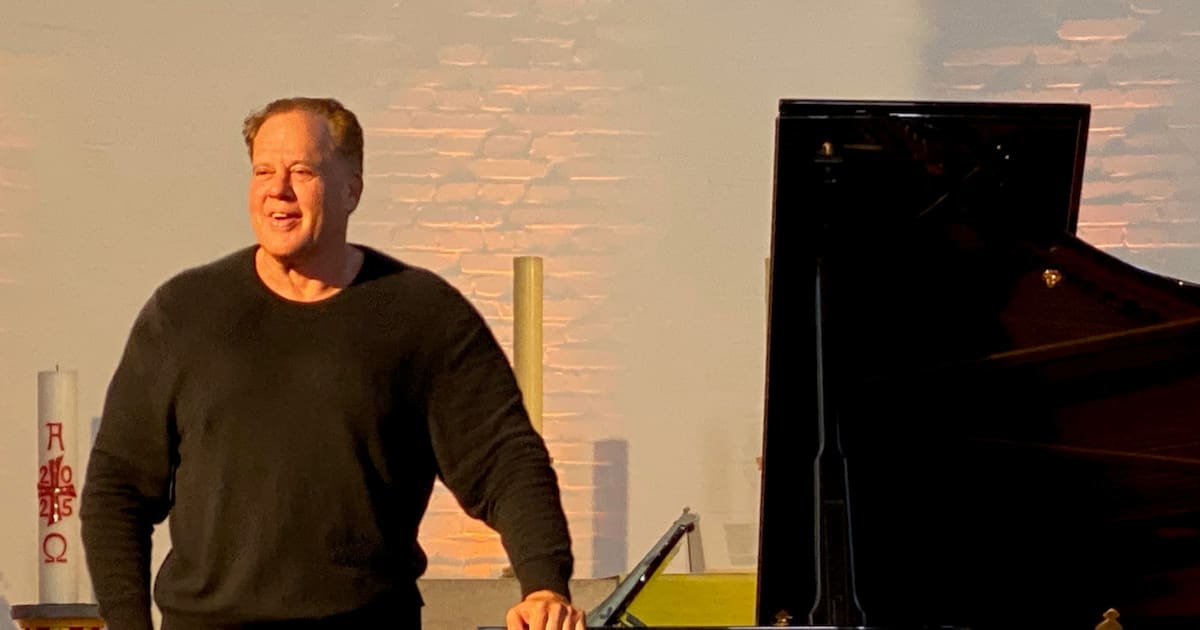

Auf Eschenbachs Wunsch: Tzimon Barto spielt Bach beim SHMF in Kiel

Jetzt hat er sich Barto als Interpret für seine eigenkuratierte Konzertreihe zum 40-jährigen Bestehen des SHMF gewünscht, weil der inzwischen 62-Jährige auch schon ab 1987 im SHMF aufgetreten ist. Der 85-jährige Eschenbach ließ es sich nicht nehmen, den Klaviernachmittag in der erstmals ins Festival integrierten Stephanuskirche Kiel-Kroog zu besuchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein außergewöhnliches Recital. Weil Tzimon Barto den gesamten Teil I des „Wohltemperierten Klaviers“ von Johann Sebastian Bach mit seinen 24 Präludien und Fugen zelebrierte. Und weil er das auf maximal subjektive, stilistisch höchst anfechtbare Weise tat.

Wohltemperiertes Klavier in extrem subjektiver Sicht: Tzimon Barto

Der Pianist hat nach wie vor bemerkenswerte manuelle und geistige Qualitäten. Und er nutzt sie für „seinen“ Bach, der einem traumverlorenen Gedankenstrom gleicht. Dass Barockmusik eigentlich eine strenge metrische (Tempo-)Struktur aufweist, die dynamischen Möglichkeiten allenfalls in Stufen geändert werden konnten, jeder Satz einem einzigen Affekt dient – all das „Historische” ist ihm weitgehend egal.

Er zaubert in den langsamen Moll-Sätzen mit feinen Schattierungen, bremst und beschleunigt, hebt hervor und versenkt, flüstert und schwelgt, wie es ihm gerade in den Sinn zu kommen scheint. Bach als Prophet der Romantik. Das hat was.

Problematischer wird’s, wenn Bach in den raschen Dur-Teilen toccatenhaft eine motorische Klarheit fordert. Dann gibt Tzimon Barto zwar den brillant protzenden Virtuosen, vernebelt aber das Ergebnis mit viel Pedal und einem kaum mehr differenzierten oder merkwürdig umgedeuteten Rausch der Töne. Bis zur Unkenntlichkeit der Stücke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ohnehin viel diskutierte, weil möglicherweise für Orgel entstandene a-Moll-Fuge aus der Nr. 20 ist diesbezüglich der Tiefpunkt, weil aufgedonnert in einem bisweilen brutalen Fortissimo. Hier, wie in manch anderer Kontrapunkt-Kunst-Studie des Köthener Kapellmeisters Bach aus dem Jahr 1722 kann der überwältigt irritierte Hörer oft nicht mehr unterscheiden, was Thema, Umkehrung, Engführung oder Gegenstimme sein könnte.

KN