Chemnitz. Ein Müllersohn trifft die richtigen Freunde und mischt mit ihnen die Kunstszene auf. So könnte man das Leben von Karl Schmidt-Rottluff (1884–1976) auch erzählen. Mit ihrem nunmehr sechsten Standort, dem einfühlsam sanierten Elternhaus des berühmten Expressionisten, liefern die Kunstsammlungen Chemnitz in der europäischen Kulturhauptstadt 2025 dafür eine stimmungsreiche Vorlage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem bereits 1926 eingemeindeten ländlichen Ortsteil Rottluff lädt jetzt ein Landhaus unmittelbar neben der Mühle ein, auf Spurensuche zu gehen. Wir folgen einem Mann, der mit ungebremstem Kolorit Emotionen sichtbar machte und als Mitbegründer der legendären Künstlergruppe Die Brücke seinen Platz in Kunstlexika sicherte.

Keimzelle der Brücke

Doch davon ahnte 1905 niemand etwas. Am wenigsten die aus Chemnitz stammenden Dresdner Architekturstudenten Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner und Fritz Bleyl aus Zwickau, die mit Karl Schmidt am selben Strang zogen und sich teilweise bereits aus der Schulzeit kannten. Damals verquickte er seinen Nachnamen mit seinem Geburtsort, wie das der bewunderte Emil Nolde vorgemacht hatte, der seinen Allerweltsnamen Hansen1902 mit dem Ort seiner Herkunft austauschte und kurzzeitig ebenfalls Brücke-Mitglied war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Acht Jahre später löste sich die Gruppe wieder auf. Doch sie hatte radikal Zeichen gesetzt – mit einer kompletten Abkehr von akademischem Kunstdogma. 1913 wurde das Haus gebaut, das wir jetzt mit seinem alten Treppenaufgang, den historischen Bleiglasfenstern mit rekonstruierten Türen und Erker entdecken dürfen. Der Künstler besuchte seine Familie regelmäßig, vornehmlich zum Jahreswechsel.

Zufluchtsort

Als Bomben 1943 seine Berliner Wohnung und das Atelier zerstörten, wurde das Obergeschoss bis 1946 zur Zuflucht für ihn und seine Frau Emy, eine ebenfalls aus Chemnitz stammende Fotografin. Da hatte Schmidt-Rottluff schon seinen Tribut an dunkle Zeiten gezahlt: 600 seiner Werke wurden von Goebbels‘ Raubkommissionen als entartet diffamiert und beschlagnahmt, der renommierte Maler zum Rücktritt von der Berliner Akademie der Künste gezwungen, 1941 mit Berufsverbot belegt.

Das Selbstbildnis von 1944, zu sehen hier im Elternhaus, ist das einzige bekannte Ölbild dieser Zeit. Sachzeuge einer aus den Fugen geratenen Welt ist auch der große schmiedeeiserne Kerzenständer von 1943, der in Berlin den Bomben widerstand. In mehreren Abschnitten baut die Präsentation auf Werk und Biografie Schmidt-Rottluffs auf, lenkt den Blick auch mit Holzschnitten auf Emil Nolde, Otto Mueller, Cuno Amiet und Max Pechstein, zeitweilige Mitglieder der Brücke.

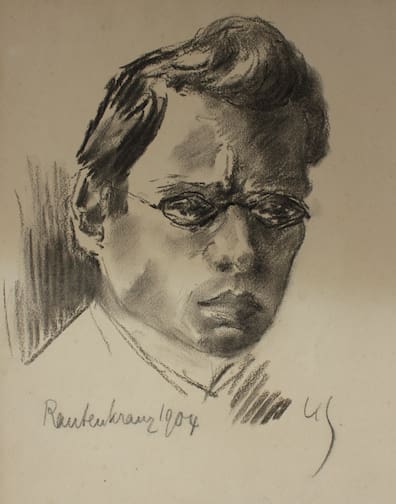

„Selbstbildnis in Rautenkranz“ von Karl Schmidt-Rottluff.

Quelle: Kunstsammlungen Chemnitz

Frühe Landschaften und Aquarelle verorten Schmidt- Rottluffs künstlerische Anfänge, Holz- und Schmuckobjekte vermitteln einen Eindruck von kunsthandwerklichen Ambitionen. Im Kontext mit Masken und Skulpturen afrikanischer und asiatischer Völker sind Motivobjekte aus dem Besitz des Künstlers direkt mit Reproduktionen von Stillleben vergleichbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum neuen musealen Standort zählt nicht zuletzt die benachbarte Wohnmühle. Hier ist der Künstler mit drei jüngeren Geschwistern aufgewachsen. Das im Vorjahr sanierte Industriedenkmal wird vom Förderverein Karl Schmidt-Rottluff als Ort für Begegnung und Bildung genutzt und offenbart ebenso wie das Landhaus sein Potential mit Kunst, Kino und Kulinarischem beim Fest des Expressionismus am 24. August.

Blick ins Innere das Schmidt-Rottluff-Hauses in Chemnitz.

Quelle: Dirk Hanus

Das Architekturensemble in Rottluff erweitert und intensiviert die Sicht auf 40 Gemälde und Skulpturen, die derzeit in den Kunstsammlungen am Theaterplatz aus der enormen Kollektion von Werken Schmidt-Rottluffs gezeigt werden. Das Landhaus der Eltern fokussiert den biografischen Hintergrund eines außerordentlichen OEuvres, das sich in einer Zeit künstlerischer Umwälzungen und tiefgreifender kulturpolitischer Verirrungen bedeutsam manifestieren konnte.

Info: Kunstsammlungen Chemnitz, Karl Schmidt-Rottluff Haus (Limbacher Straße 382), geöffnet Di–So 11–18 Uhr.

LVZ