Der Lebensmittelretter Harry Pfau hat aus einem alten Container eine soziale Anlaufstation gemacht. An diesem Mittwoch wird seine „Bude“ fünf Jahre alt.

Nie hätte er gedacht, dass er einmal sein würde, was er heute ist: stadt- und landesweit bekannter Lebensmittelretter und in Anerkennung dessen: Träger des Verdienstordens des Landes, der höchsten Auszeichnung, die Baden-Württemberg zu vergeben hat. Nie hätte er sich ausgemalt, dass er zusammen mit einem Team von 50 Freiwilligen eine Bude, Harrys Bude, betreiben würde, die in fünf Jahren 15 000 Stunden ihrer Lebenszeit aufbringen würden, um in Stuttgart 300 000 Menschen mit 1000 Tonnen „geretteten Lebensmitteln“ zu versorgen. Kostenlos, ohne Bedürftigkeitsnachweis und Ansehen der Person. Und er hätte auch nicht vermutet, dass jetzt, zum fünfjährigen Bestehen seiner wenige Quadratmeter großen Bude, die einmal ein Container war, ein Flyer erscheinen würde, in dem all diese Zahlen aufgeführt sind und der sein stilisiertes Konterfei trägt – das von ihm, von Harry Pfau, hohe Stirn, weißer Vollbart, Augen, die ganz bei der Sache sind. Denn lange schien doch alles in eine ganze andere Richtung zu gehen. Ins Nichts . . .

13 Jahre lang lebte Harry Pfau selbst auf der Straße

Die Geschichte von Harry Pfau ist die eines Stuttgarters, 1961 in Zuffenhausen geboren, der zehn Jahre im Heim verbrachte, später als Maler und Gerüstbauer arbeitete und dem dann das Leben entglitt. Irgendwann fand er sich auf der Straße wieder, wo er 13 Jahre festhing mit Alkohol als Begleiter. Eine gescheiterte Existenz scheinbar ohne Perspektive. Doch das war nicht das Ende seiner Geschichte. Nach einem Wochenende, an dem er sich wieder „abgeschossen“ hatte, schaute er in den Spiegel und fragte sich: „Was tust Du da eigentlich?“ Das war der Wendepunkt. Von einem Tag auf den anderen machte er Schluss mit dem Alkohol und arbeitete sich zurück ins Leben. Wie er das geschafft hat? Mit Willen! Neudeutsch würde man von Selbstwirksamkeit sprechen. „Das hätte auch schief gehen können“, sagt er. Doch es ging gut.

Denn plötzlich taten sich Chancen auf. Harry Pfau traf auf Menschen, die mit ihm ein Foodsharing-Projekt anpacken wollten: die Sozialarbeiterin Conny Krieger, Liam, ein Student, und Steffen Vogt, der damalige Pfarrer von St. Maria in der Tübinger Straße. Im August 2020 richteten sie den Container ein, der an die Kirche grenzt. Das Projekt war ein Versuch, nur auf drei Monate angelegt. Jetzt sind es fünf Jahre – und vielen Leuten, Harry Pfau eingeschlossen, kommt es so vor, als gebe es Harrys Bude schon weitaus länger. Vielleicht, weil dieser Hoffnungsort aus der City nicht mehr wegzudenken ist.

Rückblick auf fünf Jahre Harrys Bude: Harry Pfau und die Mitarbeiterinnen Florence Carrasco (rechts) und Birgit Honikel-Gresser (links) sortieren Bilder und Zeitungsausschnitte. Foto: Jan Sellner

Rückblick auf fünf Jahre Harrys Bude: Harry Pfau und die Mitarbeiterinnen Florence Carrasco (rechts) und Birgit Honikel-Gresser (links) sortieren Bilder und Zeitungsausschnitte. Foto: Jan Sellner

Gleichwohl hat sich rund um Harrys Bude vieles verändert. Angefangen bei Harry Pfau selbst. Der jetzt 64-Jährige mit der charakteristischen orangefarbenen, ärmellosen Weste strahlt eine Klarheit, Präsenz und Entschlossenheit aus, die dem Gegenüber Respekt abnötigt. Heute ist er jemand, um den man keinen Bogen mehr macht, sondern dessen Nähe man sucht. Cem Özdemir hat Harrys Bude besucht, als er Bundeslandwirtschaftsminister war, das Südwestfernsehen widmete ihm ein Filmporträt, er erhielt den Bürgerpreis der Bürgerstiftung und den von den beiden Stuttgarter Zeitungen und der Volksbank Stuttgart gestifteten Ehrenamtspreis „Stuttgarter des Jahres“. Seit es Harrys Bude gibt, ist Harry Pfau ein Aushängeschild geworden, eine Marke, ein Botschafter des Foodsharing-Gedankens und des bürgerschaftlichen Engagements in der Stadt. Sollte man aktuell zehn Dinge nennen, die Stuttgart besonders machen, dann wäre Harrys Bude mit Sicherheit dabei.

Das Thema Lebensmittelrettung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen

Rund um den Container in der Anmutung eines Marktstandes, versehen mit Papst-Zitaten gegen die Verschwendungssucht, hat sich in den vergangenen fünf Jahren ein Netzwerk gebildet. Dazu gehört die Bürgerstiftung mit ihrem Foodsharing-Projekt „Supp-optimal“. Es hat erreicht, dass der Gedanke des „Fair-teilens“, der die verschiedenen Akteure verbindet, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Harry Pfau und die anderen Freiwilligen haben heute keine Mühe mehr, Lebensmittel zu bekommen, die sonst auf dem Müll landen würden. „Manchmal wurde nur ein Logo verändert oder die Ware falsch verpackt“, sagt er. „Supermärkte oder Bäcker kommen inzwischen direkt auf uns zu. Auch die Händler am Wochenmarkt geben gerne und reichlich“, erzählt er, während per Lastenrad gerade frische Lebensmittel eintreffen.

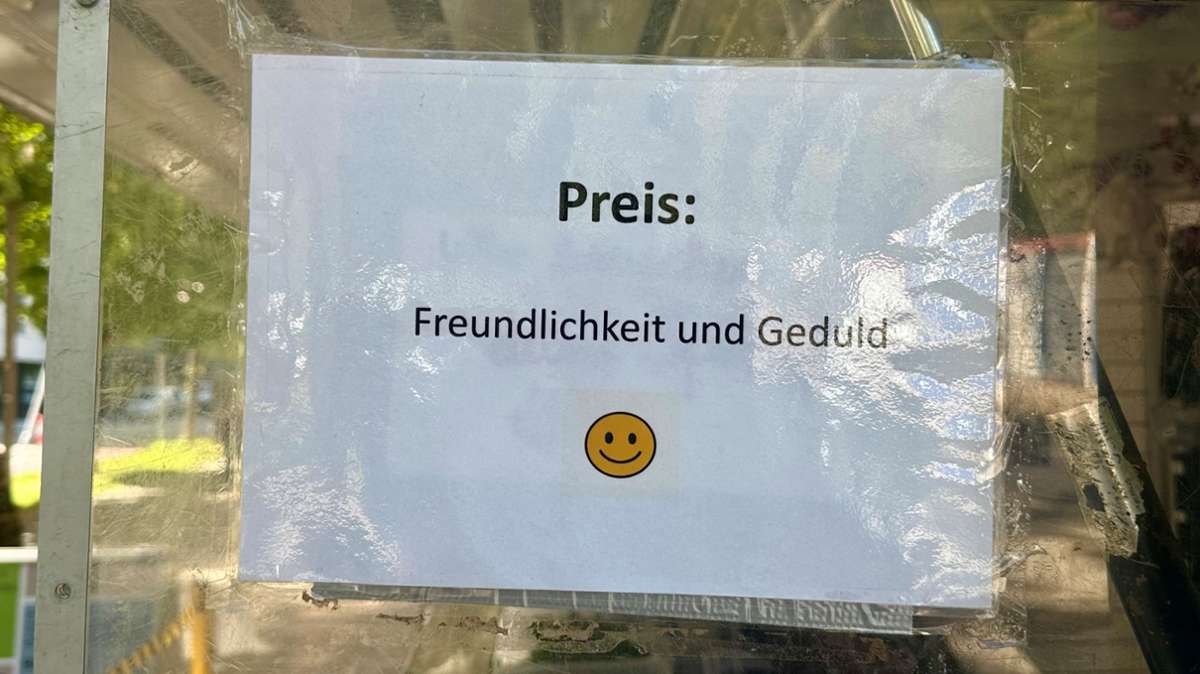

Plakat an Harrys Bude Foto: Jan Sellner

Plakat an Harrys Bude Foto: Jan Sellner

Florence Carrasco, eine Mithelferin der ersten Stunde, war gerade auf Tour. „Schöne Ausbeute“, sagt jemand beim Anblick der mitgebrachten Auberginen. Fast gleichzeitig rollt eine andere Helferin einen vollgepackten Einkaufswagen heran: Joghurt, Salat, Brötchen, Hafermilch. Ein Umstehender kann es kaum erwarten, sich zu bedienen. Doch erst einmal müssen die Waren in der Container-Auslage platziert werden. Harry Pfau bittet um Zurückhaltung. Dazu braucht es nicht viele Worte. Er ist eine Autorität. Auf einem Schild an seiner Bude steht: „Preis: Freundlichkeit und Geduld.“ Er selbst macht vor, wie das geht.

Zugleich ist er ein Seismograf des Sozialen in der Stadt. Hier, vor Harrys Bude, deutet sich früh an, wenn sich etwas verschiebt. Anfangs seien viele einsame Ältere und Studenten gekommen, berichtet Pfau; es war die Zeit des ersten Lockdowns, und es gab nur wenige öffentliche Orte, an denen sich Menschen noch begegnen konnten. Die Bude blieb geöffnet, anders als etwa die Tafelläden, und wurde zu einem sozialen Treffpunkt. Auch die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine waren an Harrys Bude zu spüren. Zur Klientel zählten nun auch Flüchtlinge. Heute ist die Kundschaft bunt gemischt. Im Umgang mit den Leuten spürt Pfau, wo Not ist und entsteht. Nicht nur die Not, die ins Auge sticht, wenn Obdachlose nach einem Schlafsack fragen. Er kennt Stuttgarter, „die normal zur Arbeit gehen und in ihren Autos übernachten, weil sie sich keine Wohnung leisten können“. Manche erzählen ihm ihre Geschichte. Er, der Lebensmittelretter, ist auch Vertrauensperson geworden.

Harry Pfau denk im Stile eines Start-up-Unternehmers

Ausruhen will er sich auf all dem nicht. Pfau sieht sich als jemanden, der fortgesetzt Dinge bewegt und ausprobiert – ganz im Stile eines Start-up-Unternehmers. Ihm schwebt vor, dass es bald in allen Stuttgarter Stadtteilen Buden wie seine gibt. „Der Bedarf ist groß“, sagt er als ein Mann der Basis und der unmittelbaren Anschauung. In wohlhabenderen Stadtteilen könnte es dann weniger um Verteilung als um das Thema Lebensmittelrettung gehen – seinem Kernanliegen. „Zum Teil werden immer noch 30 Prozent der Backwaren weggeworfen“, sagt er. Diese Thema trägt er gezielt auch an Schüler heran, „die ja noch offen sind für Veränderung“. Dazu haben die Bürgerstiftung und er mit „Harrys Lab“ ein eigenes Projekt gestartet.

Und wie jeder Start-up-Gründer wünscht er sich, dass die Verwaltung unbürokratisch reagiert und ihn seine Ideen ausprobieren lässt. Warum sollte es nicht möglich sein soll, solche Buden im öffentlichen Raum aufzustellen?, fragt er sich; bei St. Maria steht der Container auf Kirchengrund. Überhaupt wünscht er sich eine Haltung, die Dinge „ermöglicht und nicht bremst“. Einen prominenten Fürsprecher für sein gemeinnütziges Unternehmertum dürfte er haben: „Harry Pfau hat seine persönliche Geschichte gewandelt – und gibt heute Hoffnung und konkrete Hilfe weiter“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann, als er ihm im Mai den Verdienstorden des Landes überreichte.