Sonne, Aussicht, ein kühles Getränk – in Stuttgart sitzt man gern im Freien, das war schon vor 300 Jahren so. Unser Stuttgart-Album blickt auf die Geschichte der Freiluftgastronomie.

Blechmusik in lauen Sommernächten, Buttermilch unter schattigen Bäumen, ein Blick über den Kessel – Stuttgart hat eine lange Tradition des Draußensitzens. Die Geschichte der Freiluftkultur reicht weit zurück. Um das Jahr 1725 finden sich erste dokumentierte Hinweise – kurioserweise in einer Beschwerde eines Pfarrers. Zwei Gartenwirtschaften seien ihm ein Dorn im Auge gewesen. Glücksspiel und Séparées sollen dort für ein „übel beleumundetes“ Treiben gesorgt haben, wie der Historiker Ulrich Gohl herausgefunden hat. Auch das zeigt: Die Liebe der Stuttgarter zum Draußensitzen ist keine neue Erscheinung – und schon damals sorgte sie für Diskussionen.

Dichter beschreibt das Lebensgefühl der Draußenhocker im Jahr 1907

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Freiluftgastronomie zur festen Größe. Besonders beliebte Treffpunkte waren die Ausflugslokale in Cannstatt und Berg, oft in der Nähe der Mineralbäder. Auch bewirtete Innenhöfe, Vereinsgaststätten vom Schützen- bis zum Sängerheim, Brauereigärten und Gasthäuser an den Hängen rund um die Stadt luden zum Verweilen ein. Besonders beliebt war das Waldhaus auf dem Hasenberg, das bis heute darauf wartet, aus dem Dornröschenschlaf erweckt zu werden.

Stuttgart war berühmt – oder vielleicht auch berüchtigt – für seine Draußenhocker. Während anderswo im pietistisch geprägten Württemberg eher Zurückhaltung herrschte, lebten die Stuttgarter ihre Geselligkeit unter freiem Himmel aus. Der Volksdichter Eduard Paulus fasste dieses Lebensgefühl 1907 in einem Gedicht zusammen:

An den Bergen hangen Gärten,

Blechmusik durchdröhnt die Nacht,

Und hier sitzt der Kern des Volkes.

Und benebelt sich mit Macht.

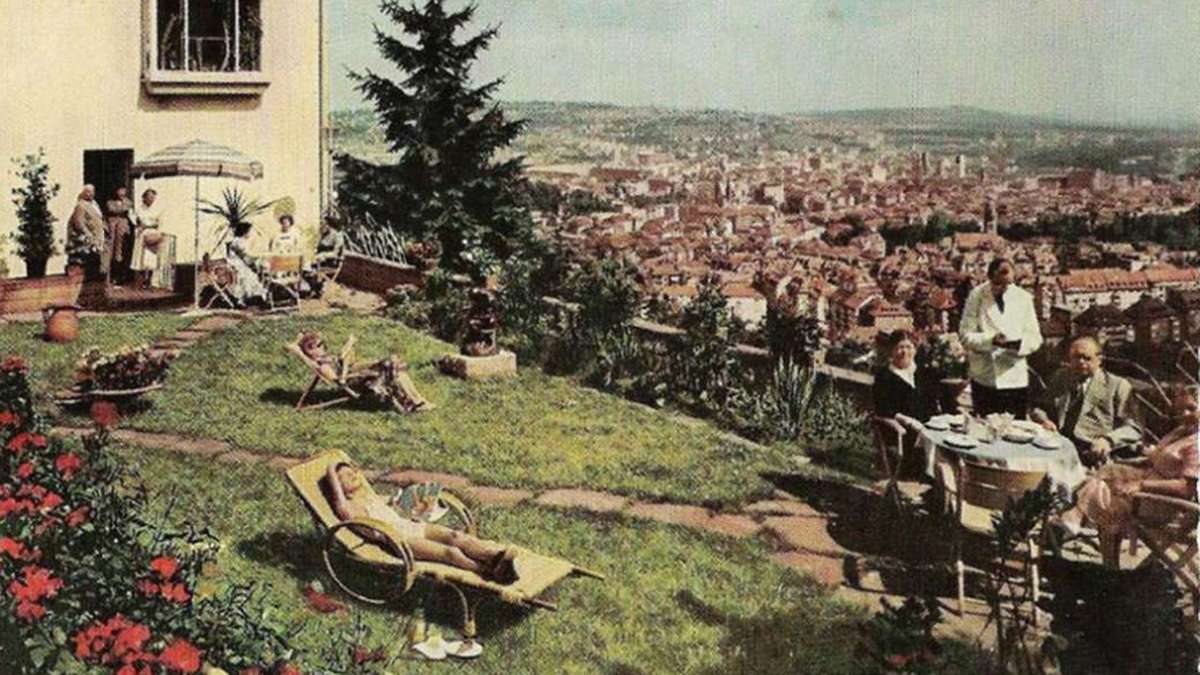

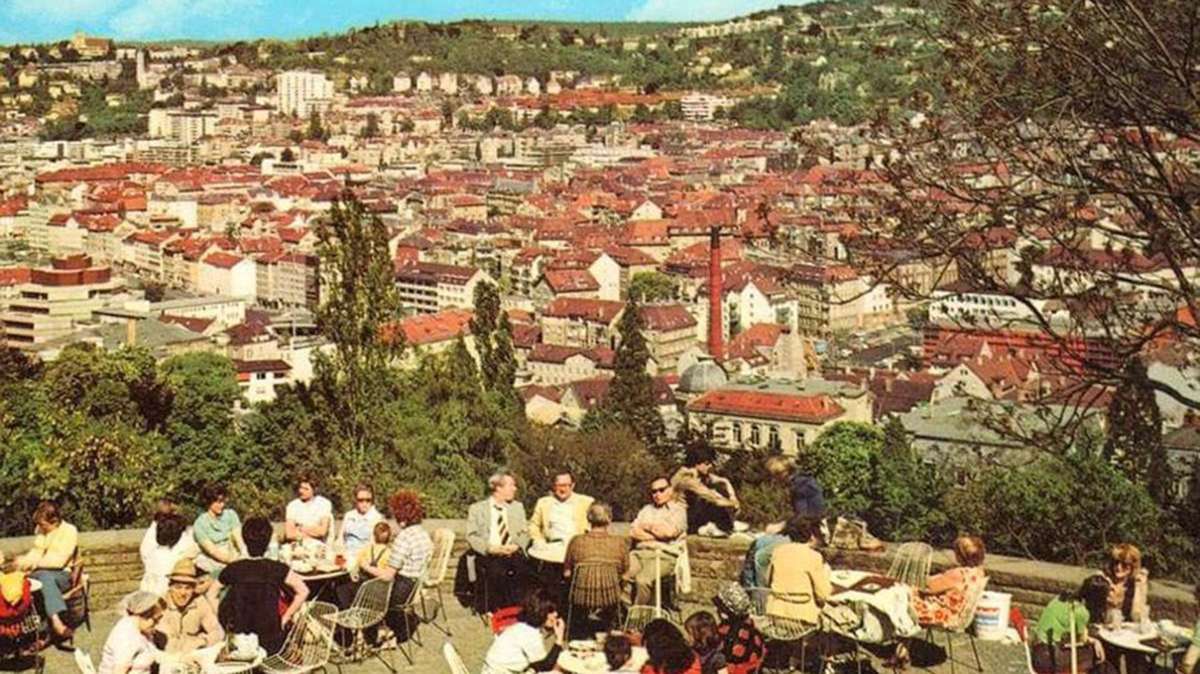

Die Karlshöhe in den 1970ern. Foto: Archiv

Die Karlshöhe in den 1970ern. Foto: Archiv

Einen neuen Schub erhielt die Außengastronomie zur Bundesgartenschau 1961. Auf der Karlshöhe entstand nach Plänen des Architekten Rolf Gutbrod ein Ensemble aus Milchbar, Terrasse, Treppenanlage und Überdachung – heute alles denkmalgeschützt.

Die Karlshöhe hieß früher Reinsburghügel

Mitten im Grünen entstand ein moderner Treffpunkt für die Jugend: Bei Buttermilch, Milchshakes und Fürst-Pückler-Eis verabredete sich die Nachkriegsgeneration nach der Schule – von Komasaufen wusste keiner was, der Rock’n’Roll war das neue Lebensgefühl.

Parallel entstand auf dem Killesberg eine beinahe identische Milchbar – beide galten als Symbol für das neue, offene Stuttgart, das Grünflächen in die Stadt integrieren wollte.

Die Karlshöhe hieß einst Reinsburghügel. 1889 bekam die Anhöhe zum 25-Jahr-Thronjubiläum von König Karl ihren heutigen Namen. Der Verschönerungsverein Stuttgart hatte den ehemaligen Steinbruch zuvor in einen Park verwandelt – mit einmaliger Aussicht auf Kessel, Neckartal und Schurwald. Heute zählt der Biergarten Tschechen und Söhne zu den schönsten Aussichtsplätzen in Stuttgart.

Der Name geht auf eine Anekdote aus dem 19. Jahrhundert zurück: Der Baumeister des Schwabtunnels, ein Tscheche, soll hier in seiner Mittagspause selbst gebrautes Bier ausgeschenkt haben. „Gehen wir hoch zum Tschechen und seinem Bier“ – so entstand die Legende.

Wenig bekannt ist, dass sich auf der Karlshöhe einst die Sommerresidenz der Industriellenfamilie Siegle befand. 1909 erbaut, wurde die Villa 1961 im Zuge der Bundesgartenschau abgerissen – um Platz zu machen für neue grüne Visionen. Auch das ist Teil der Geschichte der Außengastronomie in Stuttgart: Wandel und Aufbruch, Tradition und Moderne.

Dass der Begriff „Biergarten“ sich in Stuttgart übrigens erst in den 1980er Jahren durchsetzte, lag wohl am bayerischen Einfluss mit seinem Weißbier. Doch das Bedürfnis, draußen zusammenzukommen, war in Stuttgart längst verankert.

Der Name der Wielandshöhe geht auf die Mosterei von August Wieland zurück

Ein weiteres Kapitel Stuttgarter Außengastronomie schrieb die Wielandshöhe. 1880 hatte der Wirt August Wieland an der Alten Weinsteige eine Mosterei eröffnet, die bald zu einem beliebten Ausflugslokal unter dem Namen Wielandshöhe wurde – mit Liegewiese, Panorama und bodenständiger Küche. Zwischen 1930 und 1975 prägte die Familie Seitz hier die Gastlichkeit mit Aussicht.

Nach 16 Jahren Leerstand fand sich 1991 ein mutiger Neuanfang: Der Spitzenkoch Vincent Klink hauchte dem Ort neues Leben ein – heute gilt das Sternerestaurant Wielandshöhe als eine der besten Adressen der Stadt. Und noch immer lässt es sich hier bei Weinschorle oder Apfelsaft draußen mit Blick auf den Kessel wunderbar verweilen.

Wo der Kessel dampft, sitzt man eben gern im Freien.

Diskutieren Sie mit unter: www.facebook.com/Album.Stuttgart.