Chemnitz. Edvard Munch (1863–1944) hat in seinen Bildern Ambivalenz und innere Zerrissenheit visualisiert wie kein anderer, seelische Zustände fassbar gemacht. Die Kunstsammlungen Chemnitz beweisen derzeit, dass seine Werke bis heute nichts von ihrer Faszination verloren haben – für das Publikum und als Inspirationsquell für andere Künstler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

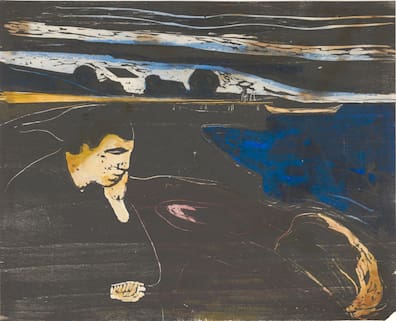

Die emotional aufgeladenen Gemälde und Grafiken thematisieren Krankheit, Trauer, Tod, Melancholie und Einsamkeit, sprechen in ihrer reduzierten, expressiven Formensprache und der intensiven schwermütigen Farbigkeit von mentalen Leiden, die tief in persönlichen Ängsten verankert sind. „In meiner Kunst habe ich versucht, mir das Leben und seinen Sinn zu erklären. Ich hatte auch die Absicht, anderen zu helfen, das eigene Leben zu verstehen“, bekannte der Künstler.

Angst vor Nähe wie vor Einsamkeit

Edvard Munch: Abend. Melancholie I (1896, Farbholzschnitt, Museum der bildenden Künste Leipzig).

Quelle: Museum der bildenden Künste Leipzig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Munch, der mit fünf Jahren seine Mutter, später seine Lieblingsschwester verlor, litt an einer problematischen psychischen Konstitution, die mehrfach in Kliniken behandelt wurde. Krankheiten und komplizierte Partnerschaften, die Angst vor Nähe wie vor Einsamkeit verdichteten sich zu einer seelischen Gemengelage, die sich in eindrucksvollen Bildlösungen entlud. Dabei gelang es dem norwegischen Künstler, der zum Wegbereiter des Expressionismus avancierte, sich durch Arbeit als Therapie weitgehend zu stabilisieren. Seine radikale Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen beleuchtet der Katalog zur Ausstellung in profunden Beiträgen.

Die groß angelegte Schau hinterfragt unter dem Aspekt der Selbstreflexion Fragilität und Facettenreichtum des Ich. Da lassen im Bildnis des Wilhelm le Fevre Grimsgaard unterkühltes Kolorit und eine schemenhaft angedeutete Frauengestalt das unbewältigte Lebensmotiv Nähe und Distanz in Beziehungen anklingen, während der „Mörder in der Allee“ eher innere Qualen spiegelt.

Edvard Munch: „Ich sehe alle Menschen hinter ihren Masken …“

Auch die Darstellungen von Krankheit und Verlorenheit im Rausch verschärfen Momente der Selbstbefragung. Krankenbetten, Leichenwagen, das namenlose Erschrecken, das sich in den ikonischen Versionen des „Schrei“ Bahn bricht, hat seine tiefsten Wurzeln in traumatischen Kindheitserlebnissen, dem frühen Sterben der Mutter. „Ich sehe alle Menschen hinter ihren Masken, lächelnde, ruhige Gesichter bleicher Leichname, rastlos einen gewundenen Weg dahineilend, der im Grab endet“, liest man in seinen Aufzeichnungen.

Mit „Alpha und Omega“ schuf der Künstler nach schwerem Zusammenbruch eine Grafikmappe zu einem eigenen Prosagedicht, das über die Liebe und die tödliche Entfremdung eines Paares sinniert. Das selbe Thema wie die Lithografien nimmt auch das Gemälde „Zwei Menschen. Die Einsamen“ auf. Mann und Frau in einer öden Meerlandschaft als Reflexion ihrer seelischen Leere. Sie stehen voneinander nur einen halben Meter entfernt, doch Munch zeigt dem Betrachter: Die beiden trennen Welten. Das Gemälde, begonnen 1906, ist als Leihgabe aus den USA nach Chemnitz gekommen, um bei der glanzvollsten Ausstellung der Kulturhauptstadt 2025 seine Geschichte zu erzählen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Munch-Gemälde kehrt für die Ausstellung zurück

Der damalige Museumsdirektor Friedrich Schreiber-Weigand hatte vier Jahre lang alles darangesetzt, das Bild für Chemnitz zu erwerben. Der Deal gelang 1928. Neun Jahre später wurden 82 Werke des norwegischen Künstlers in deutschen Museen von den Nationalsozialisten als „entartet“ verunglimpft. Die Stadt verkaufte das Werk an den Hamburger Kunsthändler Hildebrand Gurlitt, den Mann, der sich Hitler mit dem Verkauf diffamierter Kunst ins Ausland andiente und schwer ins Zwielicht geriet. Das Bild hängt jetzt inmitten von Landschaften, nordischen Schneewäldern, die innere Zustände spiegeln. Unterwegs sind in diesen Szenerien immer auch Menschen, die nicht zueinander finden und aufrecht die Bürde ihrer Einsamkeit tragen.

In der Schau unterstreicht eine Reihe von Arbeiten Munchs Beziehung zu Chemnitz. 1905 wurde er dem Textilfabrikanten Herbert Esche als tiefgründiger Porträtist für Bildnisse der Familienmitglieder empfohlen. Auch die aus Chemnitz stammenden Begründer der Dresdner Künstlervereinigung „Brücke“, darunter Karl Schmidt-Rottluff, ließen sich namentlich von der markant verknappten Formensprache seiner Holzschnitte beflügeln.

Zeitgenössische Positionen von Marina Abramovic bis Neo Rauch

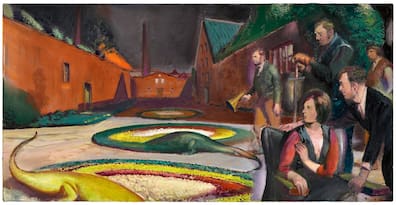

Neo Rauch: „Keine Angst“ (2020, Öl auf Leinwand, 50 x 100 cm, Privatsammlung Essen).

Quelle: © Galerie Eigen + Art Leipzig/Berlin, David Zwirner / VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Uwe Walter, Berlin

Die Ausstellung vereint 140 Gemälde, Grafiken, Fotografien, Skulpturen und Videoinstallationen – Arbeiten aus dem Bestand der Chemnitzer Kunstsammlungen wie nationale und internationale Leihgaben. Munchs Grundton von Einsamkeit, Melancholie und Verlorenheit greifen im Kreis seiner Zeitgenossen unter anderem Landsmann Christian Krohg mit seiner trostlos erschöpften Schneiderin auf, die selten gezeigten Caféhaus-Gemälde von Marianne Werefkin aus dem Umfeld der Münchner Gruppe „Blauer Reiter“, und das Selbstbildnis Egon Schieles, das Verletzlichkeit und innere Anspannung offenbart.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Auswahl von rund 20 zeitgenössischen Positionen wurde der Fokus auch auf Chemnitzer Kunst von Michael Morgner, Osmar Osten, Steffen Volmer, Irene Bösch und der früh verstorbene Maja Wunsch gerichtet. Angst und diffuse Bedrohung thematisieren Werke unter anderem von Marina Abramovic, Georg Baselitz, Andy Warhol und Paula Rego. Herausgegriffen seien beispielsweise Lenka Falusiova aus Tschechien, die in minutiöser Genauigkeit eine beklemmend unheimliche Seelenlandschaft kreiert, Neo Rauch, der seine Behauptung „Keine Angst“ in einer mysteriösen Szenerie ad absurdum führt, und der niederländische Fotograf Erwin Olaf, der eine moderne Küche als tristen Ort des Wartens und der Hoffnungslosigkeit entlarvt.

Info: Edvard Munch. Angst: Bis 2. November, Kunstsammlungen Chemnitz (Theaterplatz 1), geöffnet Di, Do–So 11–18 Uhr, Mi 11–19.30 Uhr; kunstsammlungen-chemnitz.de

LVZ