Der Abwurf von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 läutete ein neues Zeitalter ein. Der britische Historiker Richard Overy erklärt, wie es dazu kam und was die wesentlichen Triebkräfte für den Einsatz waren.

Falsch gestellte Fragen führen bestenfalls zu sinnlosen Antworten; schlimmstenfalls wird man in die Irre geführt. Genau das geschieht jenen, die zum Abwurf zweier Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki wissen wollen: „War es nötig?“ Denn dies ist aus Sicht der Geschichtsschreibung eine grundlegend falsch gestellte Frage. Vernünftigerweise schreibt Richard Overy, britischer Historiker und weltweit anerkannter Experte für den Zweiten Weltkrieg, in seinem neuen Buch: „Richtiger sollte die Fragestellung lauten: ,Warum hielt man es damals für nötig?‘“ Dabei geht es nicht um irgendeine Art von (moralischer) Rechtfertigung; derlei interessiert seriöse Historiker prinzipiell nicht.

Aus aktueller (kriegs-)völkerrechtlicher Perspektive gilt selbstverständlich Overys Feststellung: „Nach den Bestimmungen des Genfer Zusatzprotokolls von 1977 würden die Bombenangriffe auf Tokio, Hiroshima und Nagasaki heute als Kriegsverbrechen gelten.“ Nur ist die Rechtslage seit 1977 eben die Folge früherer Erfahrungen, weshalb jede rückwirkende Verwendung der Vorschrift an der Sache vorbeigeht.

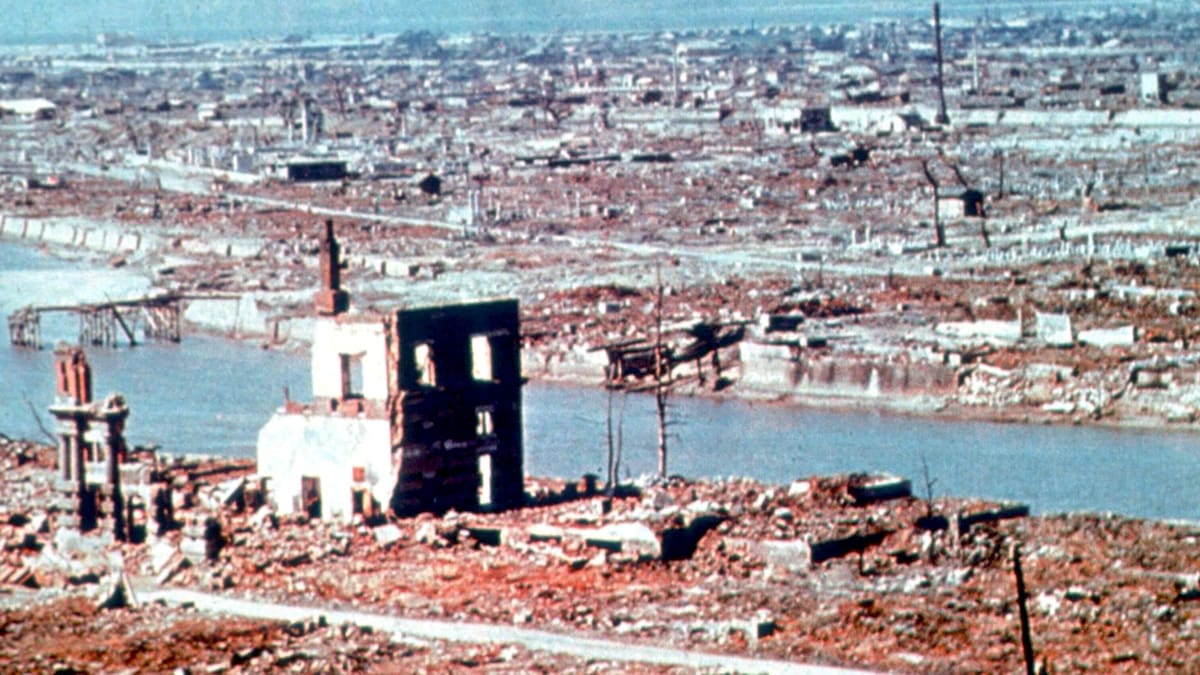

Spannend ist hingegen, wie genau eine bestimmte Entscheidung, etwa zum Abwurf der beiden Atombomben oder – in der zerstörerischen Wirkung ähnlich schlimm – zur Brandschatzung der japanischen Hauptstadt aus der Luft zu ihrer Zeit zustande kam. Overy gelingt es, Schneisen des Verstehens (nicht: des Verständnisses) in den Dschungel von Details zu schlagen, die in der kaum mehr überschaubaren Literatur zu Hiroshima und Nagasaki einerseits, zur finalen Zuspitzung des Pazifikkrieges 1945 andererseits, zu finden sind („Hiroshima. Wie die Atombombe möglich wurde“. Rowohlt Berlin. 240 S., 24 Euro).

Allgemein bekannt ist die Argumentation, die beispielsweise der damalige US-Präsident Harry S. Truman und der Kriegsminister während des Zweiten Weltkriegs Henry L. Stimson rückblickend vertraten: Mit dem Einsatz der neuen Waffe sollte das Leben von hunderttausenden, vielleicht bis zu einer Million amerikanischer Soldaten (und implizit einer noch weitaus größeren Zahl von Japanern) geschützt werden, indem eine Invasion überflüssig wurde. Dem gegenüber steht oft die These, den USA sei es um eine Demonstration ihrer neuen Waffe gegangen, um den Gegner im absehbar nächsten Konflikt, Stalins Sowjetunion, einzuschüchtern.

Zwei Jahrzehnte Strategie

Die atomare Zerstörung Hiroshimas am 6. August 1945 sowie Nagasakis drei Tage später sind Overy zufolge nur zu verstehen, wenn man den Blick weitet: erstens auf die Überlegungen der US-Militärstrategen der 1920er-Jahre und zweitens auf die Praxis des konventionell geführten Luftkriegs gegen Japan 1944/45; zu beidem hat der Historiker intensive Archivrecherchen unternommen. Bislang schon besser erforscht als diese beiden Aspekte sind drittens die Schritte auf dem Weg zur funktionierenden Kernspaltungswaffe und viertens die Reaktionen in Japan, insbesondere bei Kaiser Hirohito. Dennoch hat Overy auch dazu teils in Archiven, teils in verstreuten Veröffentlichungen interessante neue Details finden können. Fünftens geht es ihm in einem Epilog um das Leben mit der Bombe. Insgesamt zeichnen die fünf Kapitel ein neues Bild des beginnenden Atomzeitalters.

An Klarheit hatte es der ranghöchste Soldat der USA, George C. Marshall, schon drei Wochen vor Pearl Harbor nicht mangeln lassen: „Wenn es zum Krieg mit Japan kommen sollte, werden wir rücksichtslos kämpfen“, kündigte der Generalsstabschef der US Army in einem streng geheimen Hintergrundgespräch mit Vertretern der wichtigsten US-Zeitungen am 15. November 1941 an: „Die ,Fliegenden Festungen‘ werden sofort eingesetzt, um die Papierstädte Japans in Brand zu stecken. Wir werden keineswegs davor zurückschrecken, Bomben auf Zivilisten abzuwerfen – wir kämpfen mit allen Mitteln.“ Das war eine so klare wie leere Ansage: Weder verfügten die USA über die dafür notwendigen Stützpunkte, noch stand eine ausreichende Zahl viermotoriger B-17-Bomber zur Verfügung. Im Gegenteil: Aus Sorge um die eigene Unterlegenheit hatte die US-Regierung bereits die Entwicklung eines deutlich größeren und leistungsfähigeren Flugzeugs angestoßen, der späteren B-29.

Warum Marshall so eine Ankündigung vertraulich machte, kann auch Overy nicht klären. Als Warnung hätte die Drohung nur dienen können, wenn sie veröffentlicht worden oder wenigstens durchgesickert wäre. Glaubte der General selbst daran? Es handelte sich laut Overy nur um eine „reine strategische Wunschvorstellung“. Dafür spricht jedoch, dass die Army Air Forces schon im Frühjahr 1942 begannen, Ziellisten für japanische Städte anzulegen.

Abgesehen von dem rein symbolischen „Doolittle Raid“ im April 1942, einem Angriff von Mittelstreckenbombern auf Tokio, die auf einem Flugzeugträger im Westpazifik gestartet waren und in China landen sollten, bekam der Luftkrieg gegen Japan erst im Sommer 1944 wieder Relevanz. Doch die ersten Versuche, von Stützpunkten in China aus mit B-29 anzugreifen, erwiesen sich als ineffektiv: Sechs Siebtel des aufgewendeten Materials dienten der Logistik, nur ein Siebtel dem Kampfeinsatz.

Im gleichen Zeitraum hatten die USA in Europa mit Tagesangriffen auf deutsche Städte viel Erfahrungen gesammelt und gleichzeitig erkannt, dass die lange öffentlich gepflegte Selbstverpflichtung, ausschließlich militärische Ziele aus der Luft anzugreifen, nicht realistisch war. Zu den überzeugten Anhängern unterschiedsloser Bombardements feindlicher Wohngebiete gehörte Curtis LeMay, der Anfang 1945 die Verantwortung für den Luftkrieg gegen Japan übernahm.

Erstaunlicherweise erhielten die Army Air Forces intern die Fiktion weiter aufrecht, lediglich militärische Ziele anzugreifen. Als Begründung für die vernichtenden Flächenbombardements japanischer Städte mit Napalm-Brandbomben ab März 1945 diente die Struktur der gegnerischen Waffenproduktion, die auf zehntausenden kleinen Betrieben in städtischen Wohngebieten beruhte. Das stimmte einerseits; andererseits hatten US-Offiziere in Europa ein fast identisches Argument der Royal Air Force für ihre nächtlichen Flächenangriffe auf Städte zurückgewiesen.

Bei den Planungen für die Atombombenangriffe ab Mai 1945 (vorher gab es nach Aktenlage nur vage Überlegungen) tauchte dieselbe Rechtfertigung wieder auf, vor allem in Bezug auf Hiroshima (Nagasaki kam erst später auf die Zielliste). Insofern betont Richard Overy gewiss zu Recht, dass ohne die (konventionellen) Bombardements etwa von Tokio der Angriff auf Hiroshima nicht denkbar gewesen wäre.

Wer nun traf die konkrete Entscheidung, die neuartige Waffe einzusetzen? Sorgfältige Archivrecherchen Overys ergeben eine überraschende neue Antwort: eigentlich niemand. Zwar hat Truman zunächst in privaten Briefen, dann öffentlich in Ansprachen und schließlich rückblickend in seinen Memoiren die Verantwortung übernommen (was ihn abhebt von vielen Politikern seither, die unangenehmen bis hässlichen Entscheidungen nach Kräften auszuweichen versuchen). Aber das lässt sich nicht nachweisen. Tatsächlich bestand Trumans wesentlicher Beitrag darin, den laufenden Prozess nicht zu stoppen.

Denn die führenden Militärs und Politiker der USA erkannten eben gerade nicht, welche neue Dimension Atomwaffen hatten. So nahm ein im britischen Nationalarchiv in London überlieferter „Rahmenplan“ von Ende Mai 1945 an, man werde für die Zerstörung der beiden vorgesehenen Hauptziele Hiroshima und Niigata je zwei „Spezialbomben“ benötigen, für die (wenig später „zugunsten“ von Nagasaki von der Zielliste gestrichene) alte Kaiserstadt Kyoto sogar vier.

Selbst der wissenschaftliche Chefberater des britischen Premiers Winston Churchill, Frederick Lindemann, rechnete nicht damit, dass die Kernspaltungswaffe die Welt verändern würde: „Wie dumm werden die Amerikaner dastehen“, höhnte er im April 1945, „nachdem sie so viel Geld ausgegeben haben.“

Nach der technisch perfekten Testexplosion in der Wüste von New Mexico am 16. Juli 1945 hatte sich das zwar erledigt. Aber noch immer setzte sich bei vielen hohen Funktionsträgern nicht die Erkenntnis durch, an der Schwelle eines neuen Zeitalters zu stehen. Zu den wenigen Ausnahmen gehörte ausgerechnet General Carl Spaatz, der oberste Chef aller strategischen US-Bomber im Pazifik. „Wenn ich 100.000 Menschen töten soll, dann werde ich das nicht auf mündlichen Befehl tun. Ich will ein Stück Papier“, sagte er zu Thomas Handy, dem stellvertretenden Stabschef der US-Streitkräfte, der antwortete: „Ja, da gebe ich Dir recht. Ich glaube, Du brauchst ein Stück Papier, und ich nehme an, ich bin der Dumme, der es Dir geben soll.“

So kam am 25. Juli 1945 die konkrete Weisung zustande, die zur Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki führte: Ein General forderte sie, und ein anderer stellte sie aus. „Die 509. Bomber-Gruppe wird ihre erste Spezialbombe nach dem 3. August 1945, sobald wie das Wetter einen Angriff auf Sicht ermöglicht, abwerfen auf eines der folgenden Ziele: Hiroshima, Kokura, Niigata oder Nagasaki“, lautete der eigentliche Befehl.

Truman hatte eben keine Entscheidung getroffen, ob die Bombe überhaupt abzuwerfen sei. Stattdessen wies er den Kriegsminister nur an, sie gegen „militärische Anlagen, Soldaten und Seeleute“ anzuwenden, nicht gegen Frauen und Kinder. Darauf komplett zu verzichten, stand Ende Juli 1945 gar nicht zur Debatte, nachdem schon zuvor mehrere Wissenschaftler betont hatten: „Wir sehen keine akzeptable Alternative zum direkten militärischen Einsatz.“

Reaktion der UdSSR

Die psychologische Wirkung der Explosion auf den Noch-Verbündeten und bereits absehbar künftigen Gegner Sowjetunion spielte in den Überlegungen der US-Führung im Juni und Juli 1945 keine Rolle, wie Overy zeigt. Truman hoffte lediglich, ohne recht daran zu glauben, dass der Einsatz der Atombomben Japan zur Kapitulation bringen werde, bevor Stalin den noch mit Franklin D. Roosevelt verabredeten Eintritt in den Pazifikkrieg umsetzen und sich damit die komplizierte Situation in Europa auf den Fernen Osten ausweiten würde.

Warum hielten die Verantwortlichen Ende Juli 1945 den Einsatz der Atombomben gegen Japan für „nötig“, wie Richard Overy die entscheidende Frage formuliert? Ihm zufolge war der Angriff auf Hiroshima die logische Konsequenz aus verschiedenen parallel laufenden Entwicklungen: der Sorge vor dem erwarteten Blutzoll einer Invasion, der Gewöhnung an vernichtende Angriffe auf die Zivilbevölkerung, dem nur mit einer bewussten Entscheidung zu stoppenden Weiterlaufen militärischer Apparate, nicht zuletzt dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Overy gibt damit eine weitaus komplexere Antwort als die in Debatten über Hiroshima und Nagasaki übliche moralische Verdammung der USA – aber sie dürfte der Wirklichkeit so nahe kommen, wie das nur möglich ist.

Sven Felix Kellerhoff ist Leitender Redakteur bei WELTGeschichte. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen der Nationalsozialismus, die SED-Diktatur, linker und rechter Terrorismus sowie Verschwörungstheorien.