– BookTok und Bookstagram: Führen die sozialen Medien dazu, dass wir nur noch Romantasy lesen und keine klassischen Romane mehr?

Der Tod des gedruckten Buches ist bereits oft heraufbeschworen worden. Im Grunde immer dann, wenn es ein neues Medium gibt, sei es das Radio, das Fernsehen, das Internet oder auch E-Books, schwappte diese Annahme nach oben. Trotz aller Horrorszenarien gibt es sie aber immer noch, die physischen Bücher.

Die aktuellen Zahlen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels geben hier einen positiven Ausblick in die Zukunft, denn gerade junge Leserinnen und Leser kaufen wieder vermehrt Bücher. Unter anderem liegt das Wohl daran, dass auf TikTok und anderen sozialen Medien mittlerweile ein reger Austausch zwischen Buchfans stattfindet.

In diesem Zusammenhang wird derzeit ein neues Schreckensszenario konstruiert. Gerade auf „BookTok“ sind Romance und Romantasy-Werke hoch im Kurs. Der klassische Roman bleibt da angeblich auf der Strecke.

Laut Welt hängt diese Entwicklung auch damit zusammen, dass es generell weniger traditionelle Rezensionen gibt. Und wenn sich die Buchfans auf TikTok weniger für Romane interessieren, dann trifft das auch auf Lektorinnen und Lektoren zu. Besonders gilt das für Geschichten über weiße Männer aus der Mittelschicht.

Amerikanische Literatur: Keine weißen, männlichen Millenials

David Brooks, ein konservativer Kolumnist bei der New York Times, beschrieb kürzlich in einem Essay, dass gerade in der amerikanischen Literatur der klassische Roman, also die literarische Fiktion und „echte Literatur“, aus der Gunst der Leserschaft gewichen sei. Stattdessen stürze man sich auf Romantasy und ähnliches. Das würde ja zu den üblichen BookTok Hits passen.

Auch andere amerikanische Journalisten machten mit passenden Behauptungen auf sich aufmerksam. So beklagte beispielsweise Jacob Savage das „Verschwinden des weißen männlichen Schriftstellers“. Die Förderung für weiße Männer in der Literatur sei in Amerika unzulänglich, gerade in der jungen Generation von Schriftstellern.

Ein derartiges Narrativ ist jedoch nicht nur gestrig, sondern entzieht sich auch jedweder Logik. Was die Herkunft, die Hautfarbe und das Geschlecht mit der Qualität eines Romans zu tun haben, entbehrt sich jeder sinnvollen Erklärung. Möglicherweise sind mittlerweile verhältnismäßig weniger weiße, amerikanische Männer in den Bestsellerlisten zu finden, das mag aber womöglich daran liegen, dass die Öffentlichkeit nach Jahren des weißen Patriarchats genug davon hat, die Perspektive weißer Männer zu lesen.

Sehr passend dazu ist die Kritik an Thomas Mann von der deutschen Kabarettistin und Literaturwissenschaftlerin Teresa Reichl.

Was ist schon Literatur?

Wenn David Brooks übrigens von „echter Literatur“ spricht, dürften sich Literaturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern ohnehin schon die Zehennägel aufstellen. Sogar an den deutschen Universitäten gilt die Einteilung in „Hochliteratur“ und „Trivialliteratur“ als verpönt. Denn wie könnten wir heute absehen, was in der Zukunft als literarisch hochwertig angesehen sein soll? So hat es inzwischen etwa eine Agatha Christie in Seminarräume deutscher Universitäten geschafft.

William Shakespeare gilt als einer der größten Dichter der Literaturgeschichte. In seinen Werken setzt er sich mit Motiven auseinander, die wir in der heutigen „Trivialliteratur“ ständig finden. Liebesromane werden als kitschig abgetan, doch ist Romantik ein zentrales Thema in Werken wie „Romeo und Julia“. Oder blicken wir auf Stücke wie „Hamlet“: Politische Intrigen, übernatürliche Geistererscheinungen – erinnert das nicht an triviale Fantasy wie „Game of Thrones“ von G. R. R. Martin?

Literatur in Deutschland: Wie geht es dem Roman im Dichter- und Denkerland?

Doch kommen wir zurück zum klassischen Roman. Die Art, die es angeblich immer weniger gibt, zumindest in den zeitgenössischen Neuerscheinungen. Zugegeben, auch in Deutschland gibt es immer mehr Autorinnen, die gerade als Romanautorinnen erfolgreich sind.

So ging der Preis der Leipziger Buchmesse 2025 an Kristine Bilkau für ihren Roman „Halbinsel“. Caroline Wahl ist mit ihren Werken „Windstärke 17“ und „22 Bahnen“ seit Wochen Dauergast an der Spitze der SPIEGEL-Bestsellerliste, Ende August dürfen wir uns auf ihr neuestes Werk „Die Assistentin“ freuen. Fiona Sironic hat mit ihrem Romandebüt „Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft“ die Presse begeistert. Und auch die Autorinnen Sara Gmuer („Achtzehnter Stock“) und Olga Grjasnowa (Juli, August, September“) haben in den letzten Monaten starke Werke für Romanfans abgeliefert.

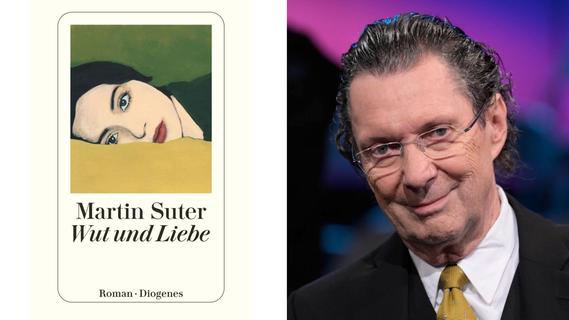

Und entgegen jeglicher männlich-toxischer Befürchtungen haben auch Autoren in den letzten Monaten hervorragende Romane veröffentlicht, die an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben sollen. So haben Jochen Gutsch und Maxim Leo mit „Frankie“ erst vor kurzem einen wunderbaren Roman veröffentlicht, auch „Ósmann“ von Joachim B. Schmidt ist absolut lesenswert und „Russische Spezialitäten“ von Dmitrij Kapitelman ist für uns sogar ein heißer Kandidat für den diesjährigen Deutschen Buchpreis. Die Longlist mit den Nominierten dazu kommt am 20. August raus.

Ist der Roman also in Gefahr?

Der Roman als Genre ist also genauso wenig in Gefahr wie das gedruckte Wort an sich. Es sei denn, man beschränkt sich ausschließlich auf Romane von weißen Männern. Dann könnte es vielleicht irgendwann etwas dünn werden, obwohl der Weg bis dahin noch weit ist.

Da ein solches Weltbild aber ohnehin in die Vergangenheit gehört, kann man als solcher Leser auch ansonsten den Blick in die Vergangenheit richten. Hier finden sich nämlich genug Romane von weißen, erfolgreichen Männern, da ist ausreichend Auswahl vorhanden.