Dresden. Mit der Kohleförderung und ihren Folgen sieht man sich im Osten Deutschlands stark konfrontiert, bis heute. Das kommende Ende des großflächigen Braunkohle-Tagebaus (2038 soll auch in der Lausitz damit Schluss sein) und die bereits geschehenen Renaturierungen, vor allem um Leipzig, dürften vielen endgültig klargemacht haben, welchen Raubbau die kleine DDR betrieben hatte, natürlich immer nur in bester Absicht. Die Wunden, die auch hier geschlagen wurden, sind bis heute als Mondlandschaften wie Nochten oder Welzow-Süd sichtbar. An beiden Orten wird übrigens noch immer abgebaut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Fördern von Kohle, über und unter Tage, ist aber auch an vielen anderen Orten der Welt ebenfalls ein Arbeitsplätze sichernder Fakt, damit jedoch gleichzeitig ein anhaltendes Umweltproblem. Dieser Gemengelage hat sich Stacy Kranitz verpflichtet. Das Ergebnis ihrer Arbeit, die immer schon soziale Bezüge hatte und in diesem Jahr auch mit einem Pulitzer-Preis gewürdigt wurde, ist derzeit im Dresdner Kunstverein zu sehen, in der ersten Schau der Fotografin in Deutschland, natürlich auf kohleschwarzen Wänden.

Kranitz: in Kentucky geboren

Kranitz wurde in Kentucky geboren. Durch diesen US-Bundesstaat ziehen sich auch die Appalachen, ein altes Gebirge, das den kolonisierenden weißen Siedlern auf dem Weg nach Westen erstmal im Wege stand – bis zur Entdeckung des Cumberland Gap, eines Gebirgspasses.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Appalachen sind fern, doch die Thematik liegt auch bei uns vor der Haustür.

Kuratorin Meike Paula Thar

Die Appalachen sind somit ein wichtiges Detail der nordamerikanischen Geschichte von einer Eroberung unendlich anmutender Weiten, die weit westlich davon lagen. Das Gebirge war damals, im 18. und 19. Jahrhundert, bestenfalls Durchgangsstation. Und die Bewohner der Appalachen werden bis heute gern als rückständig bezeichnet, als Rednecks.

Kranitz lebt in den Appalachen

Und was hat das alles mit Kranitz‘ Fotos zu tun? Sie lebt in den Appalachen, im Osten Tennessees. Die Fotografin ist Teil dieser klischeebehafteten Gemeinschaft und setzt mit ihren Bildern eine andere Erzählung über diesen Landstrich und seine Menschen in Gang.

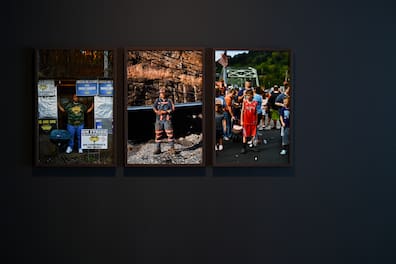

Ein Blick in die kleine Ausstellung im Dresdner Kunstverein mit Stacy Kranitz‘ Fotos.

Quelle: Anja Schneider

Genauer gesagt, sind es gleich mehrere Stränge: Kranitz erzählt fast nebenbei Gewerkschaftsgeschichte (in den USA ein ziemliches Nischenthema), übt Systemkritik, beleuchtet aber vor allem die Umstände in einer Gegend, die einst ein gefragtes Abbaurevier war, mittlerweile aber immer weniger von der Kohleförderung lebt. Allein zwischen 2005 und 2020 war ein Rückgang um zwei Drittel zu verzeichnen. Und auch die Versprechen von Donald Trump hielten nicht. 2017 gab es bei seinem ersten Amtsantritt laut Arbeitsmarktstatistik noch etwa 50.000 Arbeitsplätze in der Kohle, für die Trump neue Jobs in Aussicht zusicherte. Als er vier Jahre später ging, lag die Zahl bei rund 43.000. In den gesamten USA wohlgemerkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gezeigt: Schwarze Lungenkrankheit

Die Fotografin, deren Arbeit durchaus als Langzeit-Sozialreportage bezeichnet werden kann, hat sozusagen den Nahblick auf diese Entwicklung. Wobei ihre Arbeit vielschichtig ist. Porträts zeigt sie neben Gruppenaktivitäten, dazu kommen Landschaftsaufnahmen und historisches Material. Doch damit nicht genug: Kranitz „verschweißt“ ihre Fotos geschickt miteinander, hängt kleinere direkt auf größere Bilder und verdichtet die Präsentation auf diese Weise, fügt eine Form physischer Erzählebene hinzu. So verknüpft sie die Aufnahmen von der Untersuchung eines Bergarbeiters mit dem Röntgenbild von Pneumokoniose, der Schwarzen Lungenkrankheit.

Kleines Triptychon: Dedrick Gardner von der Gewerkschaft United Mine Workers of America (l.), das Porträt eines Kohlearbeiters in Welch (West Virginia, M.) und das Bild eines Jungen auf dem Black and Gold Festival 2013 in Hazard (Kentucky).

Quelle: Anja Schneider

Sie geht aber auch direkt in die Orte, in denen sich jahrzehntelang alles um die Kohleförderung drehte und die sich nun, mehr oder minder erzwungen, mit Veränderungen konfrontiert sehen. In Madison (West Virginia) zeigt sie fünf junge Männer auf einem jährlichen Festival, das die Kohle im Namen trägt und so zum begehbaren Erinnerungsbuch wird. In Whitesburg (Kentucky) lichtet Kranitz eine Gruppe Cheerleaderinnen ab, deren Highschool auf einem früheren Tagebaugelände entstand.

Weitab von Aktivismus

Anderes wird nur angedeutet, wie der Pikeville Cut-Through, auch in Kentucky. Er gilt als der zweitgrößte von Menschen gemachte Erdaushub nach dem Panama-Kanal. Kranitz zeigt zwei Männer, die aus einem käfigförmigen Ausguck in die Tiefe blicken, die dem Betrachter erspart bleibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fotografin, die auch gleich links auf dem ersten Bild kurz selbst zu sehen ist – natürlich vor einem Kohlehaufen – wird dabei jedoch nie vordergründig politisch oder aktivistisch. Die Informationen zum Thema muss sich der Betrachter schon ein wenig selbst holen. Das Begleitheft zur Schau hilft aber auch.

„These Murdered Old Mountains“ von Stacy Kranitz sind auch im Neukieritzscher Ortsteil Lobstädt im „Gleis 1“ zu sehen.

Quelle: Jens Paul Taubert

Natürlich finden sich durchaus Parallelen zu bekannten Fotoporträts von Bergleuten. Das liegt in der Mühe begründet, die der Arbeit innewohnt, vor allem der in der Kohle. Kranitz aber holt nicht nur diese Anstrengung ans Licht, sondern auch das dahinterliegende Universelle. Das reicht wiederum vom einfachen Wunsch jedes Einzelnen (wir reden in diesem Metier klar mehrheitlich von Männern), von der Arbeit zu leben, aber nicht durch sie zu sterben, bis hin zu den existenziellen Problemen, die der Kohlebergbau für die gesamte Umwelt mit sich bringt.

Kranitz‘ poetischer Ausstellungstitel lautet „These murdered old mountains“. Weil man der Natur manchmal eben nicht nur Wunden schlägt, sondern sie regelrecht umbringt. Dass eine eigene Version dieser Schau zeitlich fast parallel in Neukieritzsch bei Leipzig gezeigt wird, ist naheliegend. Im heutigen Neuseenland lassen sich die Tagebau-Narben, selbst wenn sie nun von Wasser bedeckt sind, immer noch erahnen.

bis 4. Oktober, Kunstverein Dresden, Neustädter Markt 8, geöffnet Do & Fr 16-20, Sa 12-16 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

bis 21. September, Gleis 1, Neukieritzscher Ortsteil Lobstädt

DNN