Was im Rahmen des Doppelhaushalts 2025/2026 abgeht, erinnert fatal an Vorgänge, die vor 15 Jahren die Leipziger Haushaltspolitik bestimmten. Die Haushalte waren knapp bemessen, die Landesdirektion verhängte rigide Sparauflagen und die Stadt sparte und kürzte – vor allem beim Personal, was dann in vielen Bereichen jahrelangen Stillstand bedeutete.

Und auch die Leipziger Hochkultur stand auf einmal unter Optimierungsdruck. Mancher wollte gleich ganze Häuser schließen. Der OBM beauftragte deshalb die Beratungsgesellschaft actori mit einem Gutachten.

Das Ergebnis war dann für die Verfechter von Kürzungen und Fusionen eine regelrechte Ohrfeige, denn das Gutachten belegte, dass die Leipziger Kulturbetriebe mit den verfügbaren Geldern wirtschaftlich umgehen und Fusionen das Angebot und die Qualität der Programme deutlich schmälern würden. Was wiederum gar nicht gut war für die Attraktivität der Kulturstadt Leipzig, denn zur überregionalen Ausstrahlung der Stadt gehören nun einmal auch die Angebote in Gewandhaus, Oper, Theater der jungen Welt, Schauspiel, Ballett und Operette.

Es gab zwar in den Folgejahren immer wieder Sparauflagen. Aber während es noch 2010 die wildesten Vorschläge zu Streichungen und Fusionen aus diversen Ratsfraktionen gab, hat sich diese teils heillose Debatte beruhigt. Kaum jemand streitet im Leipziger Stadtrat noch ab, dass die Kulturbetriebe Stadt eine erhebliche Rolle für den Tourismus und die Ausstrahlung der Kulturstadt spielen.

Ein neues Gutachten

Aber 2022 beschloss der Stadtrat trotzdem. Ein weiteres Gutachten zu den Leipziger Kulturbetrieben in Auftrag zu geben. Es hätte ja sein können, dass sich Entscheidendes geändert hatte. Und auch diesmal wurde actori mit dem Gutachten beauftragt, das dann 2023/2024 in enger Zusammenarbeit mit den Kulturbetrieben umgesetzt wurde. Und wieder einmal zu einem Ergebnis kam, das eigentlich nur deutlich macht: Die Struktur, wie sie ist, funktioniert.

Und die Informationsvorlage, die das Kulturdezernat jetzt dem Stadtrat vorlegt, betont: „Die fünf Institutionen Oper Leipzig, Gewandhaus Leipzig, Schauspiel Leipzig, Theater der jungen Welt und die Musikschule Leipzig streben danach, höchste Standards in ihrem künstlerischen Angebot, der kulturellen Bildung und Vermittlung sowie den unterstützenden Querschnittsbereichen wie Personal und Digitalisierung zu erfüllen. Sie engagieren sich zudem für gesellschaftlichen Wandel u. a. durch inklusive Angebote, Förderung der Diversität und nachhaltige Ressourcennutzung.“

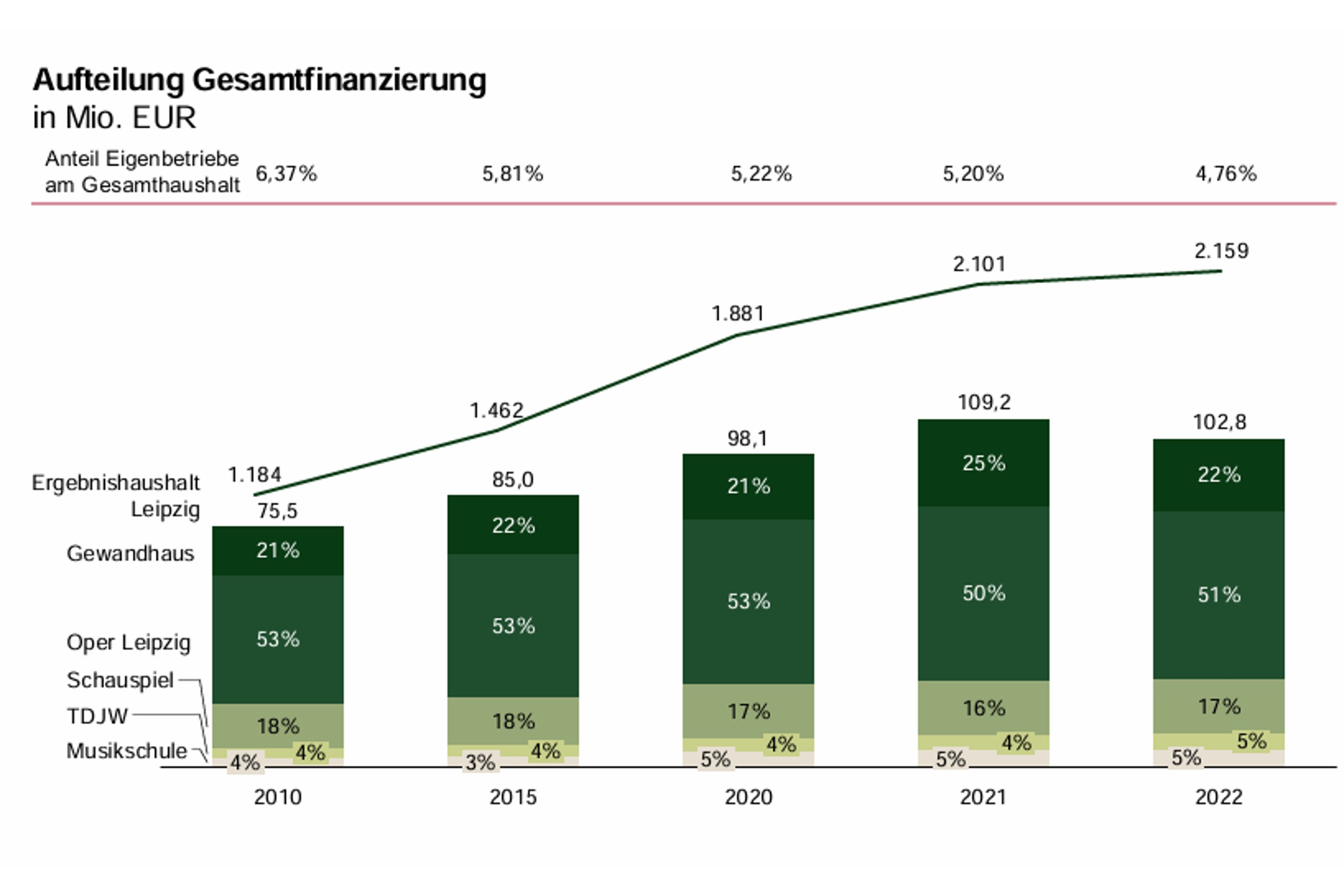

Entwicklung der Kosten für die städtischen Kulturbetriebe im Vergleich zum Haushalt der Stadt Leipzig. Grafik: actori

Entwicklung der Kosten für die städtischen Kulturbetriebe im Vergleich zum Haushalt der Stadt Leipzig. Grafik: actori

So weit, so gut. Aber Leipzig ist verdonnert zum Sparen, auch wenn es nicht die Kulturbetriebe sind, die den Haushalt zum Platzen bringen. Doch sie gehören zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben der Stadt.

„Angesichts einer angespannten Haushaltssituation, dem Neustart nach der Corona-Pandemie und der bereits erfolgreich vollzogenen Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen aus vorangegangenen Strategien haben die Eigenbetriebe im Jahr 2023 in einem von actori moderierten Prozess begonnen, eine neue Strategie bis 2030 zu entwickeln“, geht das Kulturdezernat nun auf das ein, was im zweiten actori-Prozess seit 2023 passierte.

„Die Strategie zielt darauf ab, die kulturelle Vielfalt und künstlerische Exzellenz Leipzigs langfristig zu erhalten und die Spitzenposition der Stadt in Kultur und Bildung zu sichern. Sie konzentriert sich auf die Bereiche Audience Development, Personalentwicklung und Digitalisierung und stellt sich damit den wesentlichen Trends und gesellschaftlichen Entwicklungen. Eine (wirtschaftliche) Bewertung und Optimierung der Betriebe als Ganzes war nicht Teil der Aufgabenstellung.“

Mehr Angebote für kulturinteressierte Leute

Wichtigste Grundbedingung: Was man sich gemeinsam ausdenkt, darf keine „konkreten zusätzlichen Stellen und Budgets“ erfordern. „Zudem sollten die wesentlichen Strukturen der Eigenbetriebe erhalten bleiben.“

Worum ging es dann also in der neuen „Strategie 2030“? Letztlich um mehr Angebote an ein kunstinteressiertes Publikum auch außerhalb der klassischen Standardprogramme.

Insgesamt sechs strategische Ziele setzen sich die Eigenbetriebe bis 2030.

Strategisches Ziel 1: Teilhabe fördern: Die Kultureigenbetriebe passen ihre Angebote regelmäßig an die sich verändernde (Stadt-)Gesellschaft an. Sie entwickeln und initiieren Angebote für verschiedene Bevölkerungsschichten, unabhängig von beispielsweise Herkunft, Alter oder sozialem Status, und implementieren gemeinsam eine regelmäßige Evaluation ihrer Angebote.

Strategisches Ziel 2: Zugänglichkeit erhöhen: Die Kultureigenbetriebe prüfen die Möglichkeiten, ihre Räumlichkeiten für eine breitere Nutzung, beispielsweise im Sinne eines dritten Ortes, zu öffnen.

Strategisches Ziel 3: Vermittlung koordinieren: Die Kultureigenbetriebe koordinieren ihre Kulturvermittlungsangebote und entwickeln eine übergeordnete gemeinsame Vermittlungsstrategie.

Strategisches Ziel 4: Attraktivität steigern: Die Kultureigenbetriebe steigern ihre Attraktivität als Arbeitgeber.

Strategisches Ziel 5: Personal gewinnen: Die Kultureigenbetriebe optimieren ihre Personalgewinnung und -entwicklung.

Strategisches Ziel 6: IT-Governance etablieren: Die Kultureigenbetriebe digitalisieren konsequent ihre Prozesse, optimieren ihre IT -Systemlandschaften und etablieren eine häuserübergreifende IT-Governance-Struktur.

Der Augustusplatz soll zur Bühne werden

Einiges war auch schon 2011 in der Diskussion – etwa die Öffnung der städtischen Bühnen auch für Projekte der Freien Szene. Oder die Bündelung der Marketingmaßnahmen aller Häuser. Bis hin zu niederschwelligen Angeboten für alle Menschen, die mit der Hohen Kultur (noch) Berührungsängste haben. Denn darunter leiden zumindest einige der Kultureigentriebe: Sie werden von Teilen der Stadtgesellschaft als elitär und abgehoben empfunden.

Aber man merkt an den Vorstellungen auch, dass vieles, was im actori-Prozess 2011 diskutiert wurde, in den beteiligten Häusern nicht vergessen wurde. Dass man nur noch nicht den richtigen Weg gefunden hat, solche Angebote auf die Beine zu stellen. Bei Ziel Nr. 2 könnte es sogar spannend werden, denn insbesondere Oper und Gewandhaus sehen am Augustusplatz künftig viel mehr Möglichkeiten, die Häuser auch tagsüber für Kulturinteressierte zu öffnen.

„Der Augustusplatz ist einer der zentralen Plätze Leipzigs. Historisch bedeutsam ist er als einer der Ausgangspunkte der friedlichen Revolution von 1989. Der Platz wird von der Oper Leipzig und dem Gewandhaus flankiert, was insbesondere zu verkehrsärmeren Zeiten die Chance bietet, ein weiterer attraktiver Ort für das gesellschaftliche Leben in der Stadt zu werden. Aktuell sind die Kulturbetriebe am Platz tagsüber in der Regel geschlossen und bieten kein Programm an. Damit wird das Potenzial dieser Lebensader Leipzigs derzeit noch nicht ausgeschöpft“, heißt es in der Vorlage des Kulturdezernats.

„Das soll sich künftig ändern. So plant das Gewandhaus, sich im Rahmen der bestehenden Räumlichkeiten und der Gegebenheiten eines Veranstaltungsbetriebs tagsüber zu einem ‘dritten Ort’ zu öffnen. Das Gewandhaus mit seiner großen Glasfassade scheint für diese Funktion gut geeignet. Der Augustusplatz wird so um das Foyer des Gewandhauses erweitert.

Die niedrigschwellige Einladung baut Barrieren ab und soll dafür sorgen, dass aus Gewandhausbesuchenden auch Konzertbesuchende werden, wenn sie spannende Veranstaltungshinweise angeboten bekommen. Darüber hinaus soll durch eine Überbauung des Innenhofes Raum für eine Vielzahl an musikvermittelnden Formaten, für Vorträge, Ausstellungen etc. geschaffen werden. Damit wird die Attraktivität des Gewandhauses langfristig gesteigert.“

Und: „Die Oper Leipzig hat einen weiteren Blick auf den Platz. Durch den Treppenaufgang zum Haus bieten sich hier sogar szenische Möglichkeiten. Dementsprechend möchte man vor allem im Sommer die Schauseite der Oper Leipzig öffnen und die Treppe als Bühne nutzen und bespielen. Damit gewinnt der Augustusplatz neben dem Weihnachtsmarkt und Sonderveranstaltungen ein weiteres belebendes Element.“

Da darf man wohl wirklich gespannt sein, was sich gerade die beiden großen Häuser am Augustusplatz ausdenken werden, um auch Menschen anzusprechen, die bislang Scheu haben, sich Tickets für die klassischen Programme im Haus zu kaufen.

Der Stadtrat soll das Ergebnis des neuen actori-Prozesses jetzt als Informationsvorlage auf den Tisch bekommen.