Das in Stuttgart 1917 gegründete und von 1919 bis 1933 unter der Leitung von Generalsekretär Fritz Wertheimer arbeitende Deutsche Ausland-Institut (DAI) hatte einen sehr guten Ruf. Es war die erste unabhängige Organisation des Auswärtigen Amtes zur Verwirklichung einer deutschen auswärtigen Kulturpolitik (danach folgten der Deutsche Akademische Austauschdienst, die Humboldt-Stiftung und die Deutsche Akademie, aus der das Goethe-Institut hervorging).

Nach den Verheerungen des Ersten Weltkrieges und der deutschen Niederlage sollten diese sogenannten Mittlerorganisationen an das hohe internationale kulturelle Ansehen Deutschlands vor dem Weltkrieg anknüpfen – das DAI vor allem über Kontakte zu den vielen Millionen ausgewanderten Deutschen in allen Teilen der Welt. Das DAI verstand sich dabei als überparteilich und hatte in der Weimarer Reichsregierung ein hohes Ansehen, was auch daraus deutlich wurde, dass mehrfach Reichskanzler und Reichsaußenminister an den Jahrestagungen in Stuttgart teilnahmen.

Viele Auslandsdeutsche standen vor dem Nichts

Viele Auslandsdeutsche waren nach dem Versailler Vertrag in die größte Krise ihres Lebens geraten, da ihr Vermögen als Teil deutscher Wiedergutmachung für die Kriegsschäden enteignet werden durfte. Dies sollte auf die Gesamtsumme der zu leistenden Zahlungen angerechnet werden. Viele Auslandsdeutsche waren entsetzt und verbittert, sie standen vor dem Nichts.

Zwar sollten sie nach dem Versailler Vertrag von Deutschland entschädigt werden, doch das war in den katastrophalen Wirtschaftsjahren nach 1920 zunächst illusorisch. Das DAI half Rückkehrern mit Finanzhilfen, Stellenvermittlung und Beratung über einige Jahre hinweg. Es hatte, auch durch die Unterstützung des Reichstagsabgeordneten Theodor Heuss, erheblichen Anteil an der endgültigen Entschädigungsregelung durch ein Reichstagsgesetz von 1928.

Beratung von Auswanderungswilligen

Hauptaufgaben des DAI nach 1919 waren die Beratung von Auswanderungswilligen in den schwierigen Wirtschaftsjahren sowie die Aufrechterhaltung der Verbindung von Auslandsdeutschen zur deutschen Sprache und Kultur. Die rasch größer werdende Bibliothek ermöglichte die Sammlung von Publikationen, Aufsätzen und Presseartikeln über die DAI-Themen.

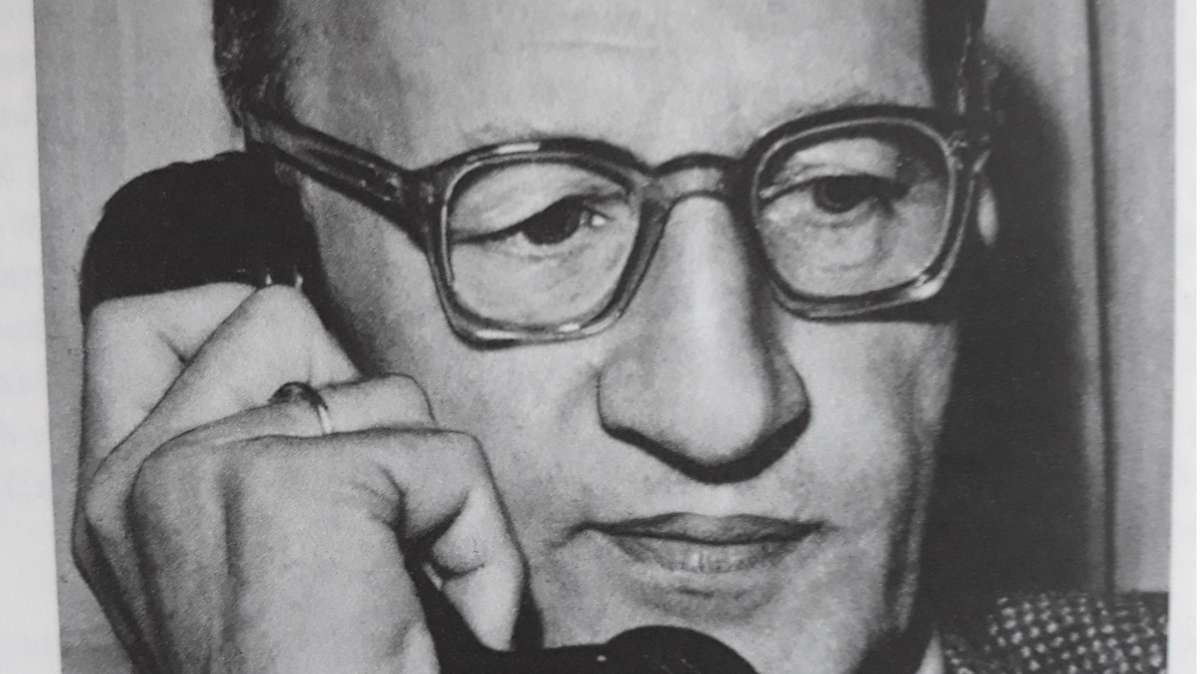

Generalsekretär Fritz Wertheimer leitete das Deutsche Ausland-Institut (DAI) Foto: Ifa

Generalsekretär Fritz Wertheimer leitete das Deutsche Ausland-Institut (DAI) Foto: Ifa

Das Institut publizierte bis 1932 mehr als 100 Bücher, darunter auch einige sehr kluge des Generalsekretärs Fritz Wertheimer, der – als früherer Redakteur der liberalen „Frankfurter Zeitung“ – über einen sehr flüssigen Stil und ein stupendes Wissen verfügte.

Exponate und Infos vermittelt

Das DAI bot in Stuttgart Vorträge über das Auslandsdeutschtum und Auslandskunde an. Es vermittelte überdies Exponate und Informationsmaterial, etwa auf Industrie- und Gewerbeausstellungen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es erstaunlich, dass das Stuttgarter Linden-Museum 2021 in einer Ausstellung, mit der es sein koloniales Erbe aufzuarbeiten begann, das DAI als eine „Institution der Kolonialpolitik“ bezeichnete. Eine Rückfrage bei den Kuratoren von der Universität Tübingen nach den Gründen und Fakten für die Aussage ergab, dass hierzu wissenschaftlich offenbar unzureichend recherchiert worden war.

Unfundierte Vorwürfe

Der Hauptvorwurf gegen das DAI, es habe eine führende Rolle bei der Organisation der – in der Tat teilweise skandalösen – „Kolonialausstellung“ Stuttgart von 1928 gehabt, war völlig unfundiert. Das DAI hatte lediglich eine Ausstellung zum Deutschtum in früheren Kolonien beigesteuert, die im Jahresbericht 1928 des Instituts dann aber nur mit acht Zeilen abgehandelt wurde. Auch die weiteren „Fakten“ der Kuratoren ließen sich alle widerlegen. So weit, so unbefriedigend.

Der historische Vorwurf des Stuttgarter Linden-Museums wirkt aber noch geradezu harmlos, wenn man den von Wikipedia gelegten Spuren zum Institut folgt. Denn danach erlangte die „vom DAI massenhaft verbreitete Volksgemeinschaftsideologie“ eine „enorme staatstragende Bedeutung, hatte aber zunehmend einen hohen Affinitätsquotienten zu faschistoiden Volkstumstheoremen“ und bereitete damit angeblich dem Faschismus den Boden.

Hauptvorwurf: Das DAI betreibe Deutschtumspolitik

Vertreten wurde dieser Vorwurf von Historikern der DDR, auch noch nach der Wiedervereinigung – zuletzt 2012. Grundlegend war eine Dissertation an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin von 1988. Sie sah unter den Gründern des DAI 1919 ausschließlich „Funktionäre des junkerlich-bourgeoisen Ausbeutungsblocks, Repräsentanten der Monopole, Mitglieder imperialistischer Vereine und Verbände“.

Der Hauptvorwurf lautete, das DAI sei mit seiner „Deutschtumspolitik“ eine Organisation zur Unterstützung der „Expansionsabsichten des Revanchismus und Imperialismus“ mit „staatsmonopolistischem Charakter“. Es gelte, eine „Assimilation der deutschen Minderheiten“ zu verhindern, am besten schon im Vorfeld der Auswanderung.

Seckendorfs Vorwürfe

Zu einem besonders prononcierten Kritiker der Deutschtumspolitik in den 1920er Jahren wurde der Historiker Martin Seckendorf, der im DDR-Innenministerium gearbeitet hatte (Schwerpunktthemen: „Probleme des Missbrauchs der deutschen Minderheiten im Ausland“ und „auswärtige Kulturpolitik“) und nach der deutschen Vereinigung als Wissenschaftler und Publizist tätig war.

Er gründete zusammen mit Werner Röhr und anderen marxistischen Historikern 1992 die „Berliner Gesellschaft zur Faschismus- und Weltkriegsforschung e.V.“ und war von 2008 bis zu seinem Tod 2020 deren Vorsitzender (danach wurde sie aufgelöst). Gefördert wurde die Gesellschaft unter anderem von der Partei „Die Linke“, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und vom „Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur“ in Berlin.

Seckendorf: Zahl der Volksdeutschen sollte erhöht werden

In einem Buchbeitrag von 1994 sah Seckendorf in der „Deutschtumspflege“ der Weimarer Regierungen das Ziel, den „Argwohn der Wirtsvölker“ gegen Deutschland zu besänftigen, eine „Assimilierung der Auslanddeutschen in den Wirtsstaaten“ zu verhindern – und durch „Regermanisierung“ die Zahl der Volksdeutschen zu erhöhen.

Die Minderheiten sollten Teil einer unabhängigen deutschen „Wesensgemeinschaft“ sein. Das DAI-Konzept sei auf die „Schürung von Feindschaft zwischen den Auslanddeutschen und ihrer andersnationalen Umwelt“ hinausgelaufen – und damit auf die Förderung „deutschen Größenwahns“.

Fortsetzung der Deutschtumsarbeit?

In einem Vortrag vor der Berliner Gesellschaft für Faschismus- und Weltkriegsforschung über das DAI formulierte Seckendorf 2004 überdies den Vorwurf, dass mit der seinerzeit umfassendsten Datenbank über Deutsche im Ausland, zu der 45 000 Organisationen des „Auslandsdeutschtums“ gehörten, in „Umvolkungsprozesse“ eingegriffen worden sei. Das Ziel der Deutschtumspolitik sei gewesen, dem „Volkstumswechsel“ entgegenzuarbeiten und die Möglichkeiten einer Dissimilierung („Rückholung ins Deutschtum“) zu nutzen. Schon damals beschuldigte Seckendorf das heutige Institut für Auslandsbeziehungen, die „Deutschtumsarbeit“ des DAI fortgeführt zu haben.

Seinen letzten Aufsatz zum Deutschen Ausland-Institut veröffentlichte Seckendorf im Jahr 2012 in der Tageszeitung „Junge Welt“ unter dem Titel „Völkischer Thinktank. Das DAI Stuttgart wird 95“.

Darin warf er dem Institut vor, seinerzeit mit „nationalistischer Deutschtumspropaganda die Instrumentalisierung der deutschen Minderheiten im Ausland für die Politik der Herrschenden in Deutschland“ verschleiert zu haben. „Mit der oft in chauvinistische Hetze gegen andere Völker ausartenden ,Deutschtumspropaganda’ sollte politischer Einfluss in breiten Massen der deutschen Gesellschaft gewonnen werden.“

Wissenschaftliche Feindschaft gegen das DAI

Seckendorf sah in der Auflösung des DAI durch die Alliierten 1945 nur eine „vorübergehende“ Entscheidung. Es sei 1949 als Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) wiedereröffnet worden, von „Staat und Großkapital“ finanziert. Darin sah Seckendorf „sachliche Kontinuitätslinien“: mit „Kulturpropaganda und dem Einsatz der deutschen Minderheiten im Ausland“ sollte ein den „Herrschenden“ genehmes „Deutschlandbild“ erzeugt werden.

Diese wissenschaftliche Feindschaft gegen das DAI und das Institut für Auslandsbeziehungen, die bei Seckendorf im Laufe seines Lebens offenbar immer größer geworden war, ist schwer zu erklären. Mit dem aktuellen Programm und der Philosophie des heutigen Stuttgarter Instituts hat er sich offenbar in keiner Weise befasst.

Und dass Kulturaustausch und Zusammenarbeit mit den eigenen Diasporas von jeher und heute erst recht zum festen Programm aller Länder gehören, die auswärtige Kulturpolitik umsetzen und eigene Institute im Ausland haben, kann ihm nach 1989/90 eigentlich nicht unbekannt geblieben sein. Selbst die Russische Föderation hatte ihre Außenkulturpolitik vom Jahr 2000 an schrittweise ausgebaut.

Unklarheiten in der Geschichtsaufarbeitung

Seine Kulturinstitute im Ausland hatten immer auch die Förderung russischer Minderheiten im Ausland als Aufgabe. 2007 wurde zusätzlich die Stiftung „Russkij Mir“ („Russische Welt“) gegründet. Deren zentrale Anliegen: die Förderung eines positiven Russland-Bildes im Ausland, die Zusammenarbeit mit russischsprachigen Minderheiten im Ausland, die Förderung der Rückkehr von Emigranten und die Unterstützung russischsprachiger Medien im Ausland.

Unklar bleibt in der Geschichtsaufarbeitung auch, warum der DAI-Gründer Theodor Wanner und der Generalsekretär Fritz Wertheimer, wenn sie mit dem DAI doch so „erfolgreich“ die Faschisierung Deutschlands unterstützt haben sollen, 1933 sofort beide fallengelassen und geächtet wurden.

Wertheimer wurde schon Anfang März 1933 vom NS-Statthalter Murr aus dem Amt gejagt. Originalton einer Augenzeugin: „Murr stürzte in den Innenhof des Alten Waisenhauses und schrie: ,Wo ist der verdammte Jude?“ Fritz Wertheimer hatte jüdische Wurzeln, war jedoch seit langem konvertiert. Theodor Wanner wurde eine Woche später in seinem Haus in Stuttgart, vermutlich von einem SA-Trupp, zusammengeschlagen (aufgeklärt wurde das nie).

Unter Hitler wurde das DAI komplett umgekrempelt

Murr entließ Wanner aus dem DAI-Vorstandsamt. Neuer Vorstand wurde der Stuttgarter NSDAP-Oberbürgermeister Karl Strölin. Unter Hitler wurde das DAI dann komplett umgekrempelt – diese Zeit bis 1945 wurde schon vor 20 Jahren in einer vom Institut für Auslandsbeziehungen angeregten Dissertation von Katja Gesche aufgearbeitet. Ein Werk, das Seckendorf zwar einmal zitiert, aber offenbar nie richtig gelesen hat.

Auf diese Weise ist das DAI über die Jahrzehnte zu einer „Inkarnation des Bösen“ geworden – und das heutige Institut für Auslandsbeziehungen aus DDR-marxistischer Sicht gleich mit. Das ist mit Blick auf die Wiedervereinigung schon ein bemerkenswerter Vorgang. Wikipedia weigert sich bis jetzt, seinen objektiv falschen und unsinnigen Seckendorf-Text zu streichen.