Interkulturelle Einsichten zu einer Jahrzehnte zurückliegenden Forschungsexpedition des Frobenius-Instituts nach Australien

Frobenius-Expedition 2022: Richard Kuba und Christina Henneke beraten sich 2022 inmitten von Felsbildkopien mit Vertretern der indigenen Bevölkerung in Derby, Nordwestaustralien.

Frobenius-Expedition 2022: Richard Kuba und Christina Henneke beraten sich 2022 inmitten von Felsbildkopien mit Vertretern der indigenen Bevölkerung in Derby, Nordwestaustralien.

Foto Kim Doohan

Vor 85 Jahren reiste eine kulturanthropologische Expeditionsgruppe aus Frankfurt nach Nordwestaustralien, um die Kultur der Wanjina-Wunggurr-Gemeinschaften zu erkunden. Es entstand eine wechselvolle Beziehung, nicht ohne Missverständnisse – und heute umso mehr geprägt vom Willen zur Verständigung.

Maliba war einer der ersten Orte, zu dem der indigene Guide Lorri die deutsche Expedition geführt hatte. Im Schutz eines Felsvorsprungs kampierten die Expeditionsteilnehmer vom Völkermuseum der Stadt Frankfurt, heute Weltkulturen Museum, und dem Institut für Kulturmorphologie, heute Frobenius-Institut für kulturanthropologische Forschung an der Goethe-Universität Frankfurt, vom 15. bis 28. Juni 1938 inmitten goldbrauner, zerklüfteter Sandsteinfelsen und weiter Ebenen mit vertrockneten Gräsern und grellgrünen, stacheligen Büscheln. Hier, im fast menschenleeren Nordwesten Australiens, weit weg vom nationalsozialistischen Deutschland, das die Freiheit der Wissenschaft immer mehr einschränkte, wollten deutsche Ethnologen die Kultur der Wanjina-Wunggurr-Gemeinschaft erforschen, einer Gruppe der australischen Ureinwohner, zu der auch Lorri gehörte. Besonders interessierten sich die Forscher für die Felsmalereien von Maliba, die von Larlan erzählen, der Erschaffung von Himmel, Meer, Land und allem, was sich darin befindet. Und von den Schöpfungswesen, die sie Wanjina nannten. Eine jahrtausendealte Kultur, selbst in der entlegenen Steppenregion des Kimberley bedroht von Vertreibung durch europäische Siedler und eingeschleppte Krankheiten.

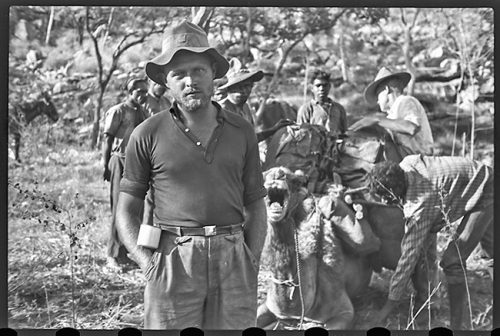

Der indigene Guide Lorri führte das Expeditionsteam von 1938 zu den Felsbildstätten.

Der indigene Guide Lorri führte das Expeditionsteam von 1938 zu den Felsbildstätten.

Foto: Fotoarchiv Frobenius-Institut

Helmut Petri leitete die Expedition zur Wanjina-Wunggurr-Gemeinschaft im Kimberley-Gebiet im Nordwesten Australiens im Jahr 1938.

Helmut Petri leitete die Expedition zur Wanjina-Wunggurr-Gemeinschaft im Kimberley-Gebiet im Nordwesten Australiens im Jahr 1938.

Foto: Fotoarchiv Frobenius-Institut

Eine Beziehung, die bis heute anhält

»Vor mehr als 80 Jahren reisten Forscher und Künstlerinnen des Frobenius-Instituts in das Wanjina-Wunggurr-Country und trafen unsere Vorfahren. Sie lernten viele Dinge, sie sammelten Objekte der materiellen Kultur und machten vielerlei verschiedene Aufzeichnungen, die sie nach Frankfurt zurückbrachten. Im Jahr 2023 reisten vier Mitglieder der Wanjina-Wunggurr-Community nach Frankfurt, um diese Aufzeichnungen zu sichten und Werke für die Ausstellung ›COUNTRY BIN PULL’EM‹ herzustellen. Die von uns co-kuratierte Ausstellung (…) will zeigen, dass wir, die Traditional Owners der Wanjina Wunggurr, noch hier sind und unsere Kultur stark ist«, schreiben Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinschaft in einem Grußwort zur Ausstellung im Weltkulturen Museum in Frankfurt, die gemeinsam mit dem Frobenius-Institut kuratiert wurde und noch bis zum 31. August 2025 zu sehen ist. Gezeigt werden neben zeitgenössischen Werken der indigenen Delegation auch Objekte wie Malereien auf Baumrinden oder Schilde, die Expeditionsteilnehmer 1938 im Tausch erwarben. Dabei ignorierten die Forscher damals allerdings mitunter Vorgaben zum Umgang mit Objekten. Und übersahen, wenn die Angehörigen der Wanjina-Wunggurr-Community diese Transaktionen weniger als Tauschgeschäfte denn als Begründung persönlicher spiritueller Beziehungen betrachteten. Solche Erwerbungskontexte sind ein wichtiges Thema in der gemeinsamen Ausstellung. Ebenfalls prominent zu sehen sind Expeditions-Fotografien und monumentale Felsbildkopien aus dem Felsbildarchiv des Frobenius-Instituts. Das Institut, das nach seinem Gründer Leo Frobenius benannt wurde, feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen in Frankfurt. In seinem Auftrag schufen Künstlerinnen und Künstler in Afrika und Australien Kopien indigener Felsbilder. Frobenius war davon überzeugt, dass gemalte Kopien die spirituelle Essenz der Felsbilder besser transportieren konnten als Fotografien. Hervorgegangen ist die Ausstellung »COUNTRY BIN PULL’EM – Ein gemeinsamer Blick zurück« aus dem Forschungsprojekt »Die deutschen ethnografischen Expeditionen in die Kimberley-Region, Nordwestaustralien. Forschungsgeschichtliche Bedeutung, digitale Repatriierung und gemeinsame Interpretation des indigenen Kulturerbes« am Frobenius-Institut für kulturanthropologische Forschung an der Goethe-Universität Frankfurt und der University of Western Australia (UWA) in Perth.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

- Vor 85 Jahren reiste eine deutsche Expedition nach Nordwestaustralien, um die Kultur der Wanjina-Wunggurr-Gemeinschaft zu erforschen. Die Expedition verlief nicht ohne Missverständnisse und kulturelle Unterschiede, war jedoch zugleich von dem Bestreben geprägt, das Wissen der indigenen Gemeinschaft zu dokumentieren.

- 2023 reisten Mitglieder der Wanjina-Wunggurr-Community nach Frankfurt, um die Sammlungen der Expedition zu sichten. Gemeinsam mit heutigen Forschenden aus Frankfurt wurde die Ausstellung »COUNTRY BIN PULL’EM« konzipiert, die zeitgenössische Werke und historische Objekte zeigt.

- Die Forschung zwischen den verschiedenen Wissenskulturen der deutschen Ethnologen und der indigenen Gemeinschaft brachte Konflikte, etwa in Bezug auf den Umgang mit geheimem und heiligem Wissen. Das Projekt betont die Notwendigkeit, kulturelle Sensibilität zu zeigen und respektvoll mit traditionellem Wissen umzugehen, auch wenn dies einen »Kulturclash« darstellt.

- Durch die Zusammenarbeit wurden neue Erkenntnisse zu den Felsmalereien gewonnen. Die ethnologische Forschung und die mündlichen Überlieferungen der Wanjina-Wunggurr-Gemeinschaften ergänzen einander und ermöglichen eine tiefere, ganzheitliche Interpretation der Felsbildstätten, die 1938 von den deutschen Forschern nur teilweise verstanden wurden.

Die Seele des »Country«

Den Anstoß dafür gab Prof. Martin Porr von der University of Western Australia, der durch die Lektüre des Expeditionsberichts eines Frobenius-Forschers auf die Frankfurter Sammlungen aufmerksam geworden war und die Wanjina-Wunggurr-Community darauf hinwies. »Die indigenen Gemeinschaften verfügen zwar inzwischen über Rechte auf ihr Land, leben aber dort, wohin sie 1956 umgesiedelt wurden – weit außerhalb des Landes ihrer Ahnen. Das hat soziale Probleme nach sich gezogen und zum Zerfall der traditionellen Gesellschaft beigetragen. Die Mitglieder der Wanjina-Wunggurr-Community waren an den Sammlungen interessiert, weil sie sich wieder stärker mit ihrem ›Country‹ und ihrer traditionellen Kultur verbinden wollen«, erklärt Dr. Richard Kuba, der das Forschungsprojekt gemeinsam mit Prof. Martin Porr leitete. Die Wanjina-Wunggurr-Gemeinschaft glaubt, dass ihr Land – das Country – von Kräften beseelt ist, die in Verbindung mit Menschen treten. Sie glauben, dass diese Kraft ihres Countrys die deutschen Forscher vor mehr als 80 Jahren in die Kimberley-Region zog: COUNTRY BIN PULL’EM, das Land, das sie rief. Und dass diese Begegnung eine Beziehung begründet, die bis heute anhält. Zu verdanken ist das deutsch-australische Forschungsprojekt auch der Förderung durch die University of Western Australia und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). So konnten die Projektbeteiligten Sammlungsobjekte, Expeditionsberichte, -fotos und Felsbildkopien digitalisieren und der Wanjina-Wunggurr-Gemeinschaft online zugänglich machen. Die Wissenschaftler des Projekts reisten im Juli 2023 gemeinsam mit Traditonal Owners der Wanjina-Wunggurr-Community erneut zu einigen Felsbildstätten – und empfingen im November 2023 gemeinsam mit dem Weltkulturen Museum eine Delegation der Wanjina-Wunggurr-Gemeinschaft in Frankfurt.

Frobenius-Expedition 1938: Agnes Schulz, Andreas Lommel und Gerta Kleist bei der Mittagspause im Camp im westaustralischen Port Hedland.

Frobenius-Expedition 1938: Agnes Schulz, Andreas Lommel und Gerta Kleist bei der Mittagspause im Camp im westaustralischen Port Hedland.

Foto: Fotoarchiv Frobenius-Institut, Frankfurt am Main

Von gegensätzlichen Wissenskulturen und überraschenden Lösungen

Dort wollten die Traditional Owners, Personen, die aufgrund von Abstammung und Lebenserfahrung Rechte an bestimmten Orten halten, wissen, wie ihre Gemeinschaft und ihre kulturellen Werte in den Notizbüchern und Veröffentlichungen der Expeditionsteilnehmer von 1938 dargestellt wurden, die in den Archiven des Frobenius-Instituts aufbewahrt werden. In der Felsbildsammlung und unter den Objekten des Weltkulturen Museums spürten die Traditional Owners Objekte und Darstellungen auf, die der Überlieferung zufolge als heilig oder geheim gelten und den Blicken uneingeweihter Personen wie Familienfremden, Frauen oder jungen Menschen verborgen sein sollten. »Anwärter werden in indigenen Kulturen über Jahre an Traditionen herangeführt. Wer was sehen darf, wird über Initiationsriten geregelt«, erklärt Ethnologe Kuba. Männer hätten Geheimwissen gegenüber Frauen, Frauen gegenüber Männern, niemand dürfe alles wissen. »Wissenschaftler hingegen treten für Open Access ein, offenen Zugang zu Wissen für alle. Insofern ist das zunächst einmal ein kompletter Kulturclash«, räumt Richard Kuba ein. »Als Ethnologe mit Verpflichtung zur kultursensiblen Forschung muss ich solche Traditionen allerdings respektieren.« Und Lösungen suchen, mit denen alle am Forschungsprozess Beteiligten leben könnten. Also bittet man die Traditional Owners um Freigabe von Fotografien und Felsbildkopien für Ausstellungen und Publikationen. Wo keine zu bekommen ist, sensibilisieren Ethnologen und Kuratoren wie Richard Kuba das Publikum für die Gründe. Da ist etwa die Publikation über die Frobenius-Expedition, die bis 2011 nur auf Deutsch existierte: Das Buch, das Geheimnisse der Indigenen offenbarte, wurde ohne deren Wissen von einem australischen Verlag ins Englische übersetzt und verbreitet. Als Frobenius-Forscher ihren indigenen Partnern das Buch zur Kenntnis schickten, ließen diese es einfach verschwinden, nicht wissend, dass das Buch ja in hundertfacher Auflage gedruckt worden war. Ein Exemplar ist nun in der gemeinsam kuratierten Ausstellung im Weltkulturen Museum zu sehen – mit geschwärzten Passagen und herausgerissenen Seiten, was die Notwendigkeit interkultureller Rücksichtnahme verdeutlicht. In australischen Museen hat Kuba erlebt, dass männliche Kuratoren Sammlungsbestände betreuen, die nach indigener Vorstellung vor Frauen geheim zu halten sind, und Kuratorinnen solche, die Männern verborgen bleiben müssen. »Das ist«, staunt der erfahrene Ethnologe, »eine komplett andere Art, mit Wissen umzugehen. In Australien haben meine Kolleginnen und Kollegen und ich eine steile Lernkurve hingelegt.«

Rosilyn Karadada (links) und

Rosilyn Karadada (links) und

Angelina Karadada (rechts)

mit historischen Bildern

ihres Vaters und Großvaters

aus dem Frobenius-Archiv.

Die Aufnahme entstand 2023

in Kalumburu.

Foto: Christina Henneke

Rückkehr nach Maliba

Kuba kam auch in Maliba aus dem Stauen nicht heraus. 85 Jahre nach seinen Institutsvorgängern besuchte er mit seiner Kollegin Christina Henneke, Co-Projektleiter Martin Porr und den Traditional Owners John Wunargnu Rastus und Rona Gungnunda Charles die Felsbildstellen Maliba I und II, um die Expeditionsberichte von 1938 mit mündlichen Überlieferungen der beiden Traditional Owners abzugleichen und daraus neue Erkenntnisse zu den jahrtausendealten Felsmalereien zu gewinnen.

Durch Rufen teilen die Traditional Owners den Wanjina mit, dass sie sich nähern und Besuch mitbringen. Es ist ihre Art, dem »Country« Respekt zu erweisen, auf dass sein »Spirit« die Besucher mit dem versorgt, was sie benötigen. Eilig reißt John Wunargnu Rastus einen Ast aus einem Busch, zupft die Blätter ab und schichtet sie zu einem Haufen. Er entzündet das Feuer. Mithilfe von Wasser, dass er aus einer Trinkflasche schüttet, steigt ein würzig duftender Rauch auf. Die Besucherinnen und Besucher müssen hindurchschreiten. Nun gelten sie als gereinigt, bereit, die Stätte zu betreten. »Es entstand eine sakrale Atmosphäre, fast wie in einer Kirche«, erinnert sich Kuba. Gemeinsam finden Ethnologen und Traditional Owners beim Abgleich von Expeditionsberichten und Felsbildstätten eine Erklärung, warum der indigene Guide Lorri 1938 eine der kunstvollen Malereien als »rubbish« – also wertlos – bezeichnet haben könnte: Von den damaligen Frobenius-Forschern unbeachtet, befindet sich neben der Malerei die Zeichnung eines Geisterwesens. Es gilt als unheilbringend für Nichteingeweihte, und weder Lorri noch die damaligen deutschen Ethnologen hätten es sehen dürfen. Doch einer der Frobenius-Forscher hatte sich der Aufsicht Lorris entzogen und die Felsbildstelle entdeckt. Beim Begutachten der Bilder verblüffen die indigenen Begleiter Richard Kuba: Rastus und Charles kennen die Namen der abgebildeten Schöpferwesen; ihre Überlieferungen, jahrtausendealt, wirken schlüssig.

Aus Einzelteilen entsteht ein Ganzes

Die Frankfurter Gruppe begreift, was der Expedition von 1938 verborgen blieb, weil sie die zu erforschenden Orte nach pragmatischen Gesichtspunkten wie möglichst schneller Erreichbarkeit ausgewählt hatte: Die Felsbildstellen in der Kimberley-Region, Steinkreise in der Landschaft, Felsen oder Flüsse fügen sich in der Vorstellung der Wanjina-Wunggurr-Kultur zu einem Parcours, einer Abfolge von Bildern, die eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von der Erschaffung von Himmel, Meer, Land und allem, was sich darin befindet. Und von den Schöpferwesen, die sie Wanjina nennen, John Wunargnu Rastus genauso wie Lorri, sein Großvater.

Die Ausstellung »Country bin pull’em« im Frankfurter Weltkulturen Museum dokumentiert die grenz- und kulturenübergreifende Auseinandersetzung mit der Expedition von 1938. In diesem Raum wird die Dokumentation der Felsbildstellen Bradwodingari und Koralyi von damals und heute gegenübergestellt.

Die Ausstellung »Country bin pull’em« im Frankfurter Weltkulturen Museum dokumentiert die grenz- und kulturenübergreifende Auseinandersetzung mit der Expedition von 1938. In diesem Raum wird die Dokumentation der Felsbildstellen Bradwodingari und Koralyi von damals und heute gegenübergestellt.

Foto: Wolfgang Günzel

Foto: Peter Steigerwald

Foto: Peter Steigerwald

Zur Person

Dr. Richard Kuba, Jahrgang 1963, hat in München und Paris Ethnologie und afrikanische Geschichte studiert und wurde in Bayreuth mit einer Arbeit über die vorkoloniale Geschichte Westafrikas promoviert. Seit 2005 ist Kuba am Frobenius-Institut für das ethnologische Bildarchiv, das Felsbildarchiv und das Nachlassarchiv verantwortlich und hat das Online-Bildarchiv des Instituts aufgebaut. Kuba kuratierte bereits zahlreiche Ausstellungen, unter anderem im Berliner Martin-Gropius-Bau (2016) und im Museum Rietberg in Zürich (2021).

kuba@em.uni-frankfurt.de

Foto: privat

Foto: privat

Der Autor

Jonas Krumbein, Jahrgang 1985, hat in Freiburg und Durham (England) Geschichts- und Politikwissenschaft studiert und arbeitet nebenberuflich als freier Journalist.

j.m.krumbein@icloud.co

Zur gesamten Ausgabe von Forschung Frankfurt 1/2025: Sprache, wir verstehen uns!