Mit immer weiter sinkenden Preisen jagt China der Industrie in Europa Marktanteile ab – global und zu Hause. Schrumpfende Margen und Deindustrialisierung sind die Folgen.

China setzt EU-Wirtschaft unter Druck – die Billig-Offensive

Der wachsende Preisdruck aus China zeigt, wie stark eine konsequent verfolgte Niedrigpreisstrategie die Wirtschaft in Europa trifft. Immer mehr Hersteller verlieren Marktanteile nicht nur im eigenen Heimatmarkt, sondern auch global. Ihre Gewinnmargen schmelzen dahin. Damit beschleunigt sich ein Prozess, der längst zur zentralen Gefahr für die europäische Industrie geworden ist: die Deindustrialisierung.

Export als Rettung für China

China befindet sich seit Corona in einer Dauerkrise. Seit der Pandemie hat es die Volksrepublik nicht geschafft, sein dringendstes Problem zu lösen. Die Immobilenkrise. Diese hat weitreichende Auswirkungen auf die chinesische Binnenwirtschaft.

Der Sektor, einst mit bis zu 30 Prozent Anteil am Bruttoinlandsprodukt eine tragende Säule, schrumpft seit 2021. Besonders Haushalte trifft das hart. Fast zwei Drittel ihres Vermögens liegen in Wohnungen und Häusern, deren Preise drastisch gefallen sind. Der geschätzte Vermögensverlust von 18 Billionen US-Dollar drückt nicht nur die Stimmung, er wirkt sich auch direkt auf Konsum und Investitionen aus. Eigentümer verkaufen unter Druck, realisieren Verluste, Mieten sinken, die Ausgaben der privaten Haushalte gehen zurück. Was übrig bleibt, landet auf Sparkonten. Einzelhandel, Dienstleistungen und Importe spüren die Folgen, die Nachfrage nach Waren aus dem Ausland erholt sich seit der Pandemie nicht.

Auch das Finanzsystem gerät ins Wanken. Etwa 40 Prozent der Kredite in China hängen am Immobiliensektor, die Zahl fauler Darlehen steigt. Banken geraten unter Druck, lokale Regierungen verlieren Einnahmen aus Landverkäufen, teils bis zur Hälfte. Damit wachsen Defizite, Investitionen in Infrastruktur bleiben aus. Bauprojekte liegen brach, Millionen Arbeitsplätze gehen verloren, Stahl- und Zementproduktion brechen ein, die Preise fallen.

Mit der wirtschaftlichen Schwäche wächst der soziale Unmut. Käufer unvollendeter Wohnungen protestieren, die Mittelschicht leidet unter der Unsicherheit. Dazu kommen die demografischen Trends. Die Bevölkerung schrumpft, die Nachfrage nach Neubauten fällt auf unter fünf Millionen Einheiten im Jahr, Geburtenraten bleiben niedrig, junge Familien verzichten auf Käufe. Zwar greift die Regierung ein und lässt Staatsfirmen Bestände übernehmen, doch die erhoffte Erholung bleibt aus.

China und seine Strategie: Überkapazitäten werden exportiert

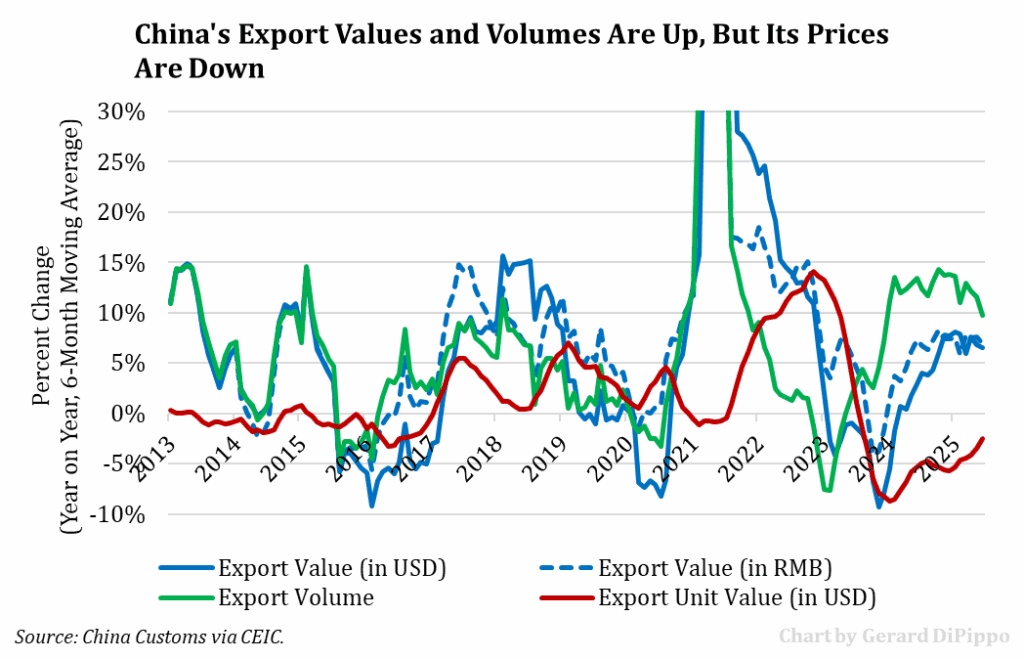

Die Krise des internen Kreislaufs der sogenannten „dualen Zirkulation“, die Xi Jinping als Ergänzung zu Deng Xiaopings Exportstrategie ausbauen wollte, hat zur Folge, dass Peking versucht, die Lücke durch eine stärkere Ausrichtung auf den Export zu schließen. Kapital, das früher in Immobilien floss, landet nun in der Industrie. Dort entstehen Überkapazitäten, die auf den Weltmarkt drängen. Die Folge sind fallende Preise, wie der amerikanische Ökonom Gerald DiPippo auf Basis von CEIC-Daten errechnet hat.

Zusätzlich verstärkt sich der Druck auf chinesische Exporteure durch die unter Donald Trump eingeführten „reziproken“ Zölle. Der Rückgang der Direktlieferungen in die USA wird zwar über Umwege kompensiert, vor allem durch Exporte über ASEAN-Staaten.

Doch dieser Umweg hat seinen Preis. Im ersten Halbjahr stiegen die Importpreise in die USA um rund 0,8 Prozent, was zeigt, dass chinesische Waren durch zusätzliche Logistik und Weiterverarbeitung entlang der Lieferkette so stark verteuert werden, dass die Preissenkungen mehr als ausgeglichen sind.

Preisverfall bei Importen zerstört europäische Konkurrenz

Dagegen erreichen die Preissenkungen chinesischer Exporteure die EU fast ungebremst. Während die USA mit „reziproken“ Zöllen und Umwegen über ASEAN-Staaten zusätzliche Kosten schaffen, bleibt der europäische Markt weitgehend offen. Chinesische Waren strömen in wachsendem Umfang herein.

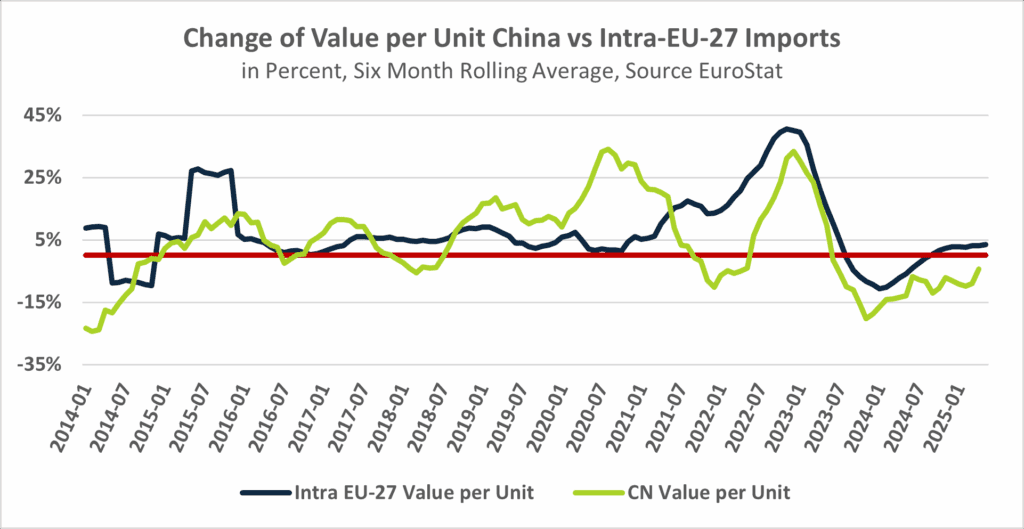

Für Produzenten in Europa bedeutet das steigenden Druck. Die Preise pro Einheit sinken bei chinesischen Importen um bis zu 15 Prozent, während sich die Preise innerhalb der EU stabil entwickeln oder sogar anziehen, wie eine Auswertung der EU-Außenhandelsstatistik ergibt. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass der Yuan real gesehen in den letzten fünf Jahren um rund 20 Prozent gegenüber dem Euro abgewertet hat, wie das Institut der deutschen Wirtschaft errechnet hat.

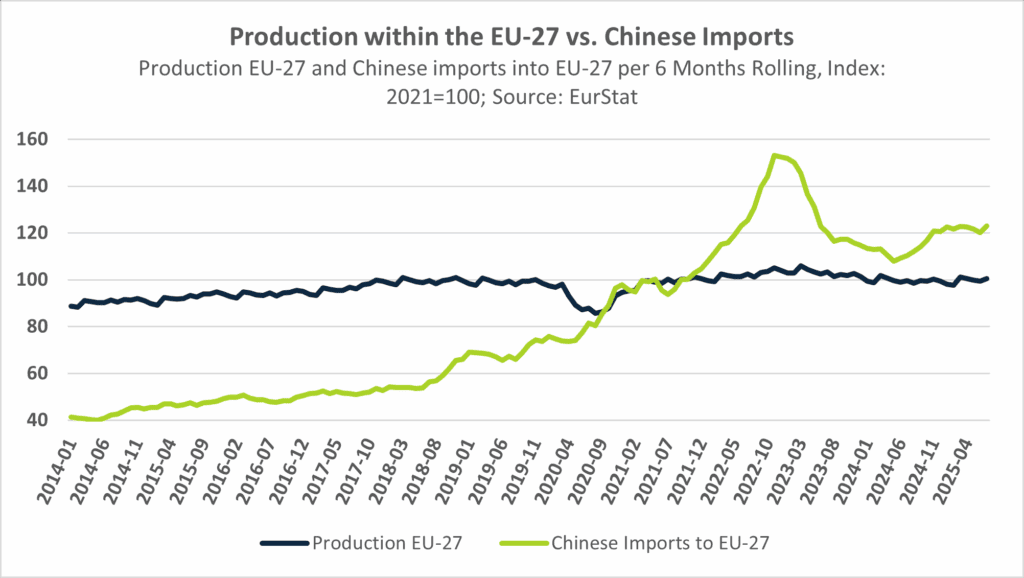

Das Ergebnis ist klar: Chinesische Waren steigern ihren Marktanteil auf Kosten der europäischen Konkurrenten. Während die Produktion innerhalb der EU seit 2021 weitgehend stagniert, haben die Importe aus China kontinuierlich zugelegt. Besonders betroffen sind Hightech-Branchen, in denen chinesische Anbieter trotz sinkender Preise ihr Volumen erhöhen. Europäische Hersteller verteuern zwar ihre Produkte, verkaufen aber mengenmäßig weniger. Damit geraten ihre Margen unter Druck. Wenn Europa den wachsenden Importdruck aus China dämpfen oder gezielt steuern könnte, hätte die heimische Industrie mehr Spielraum, ihre Produktion zu steigern.

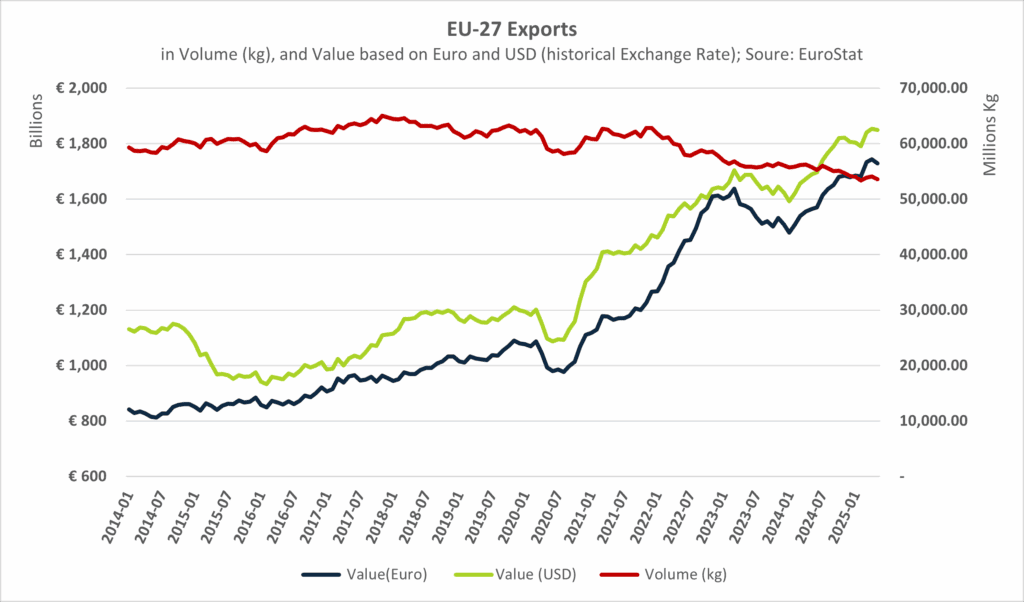

Auf den Weltmärkten zeigt sich ein anderes Bild. Während China seine Marktanteile mit sinkenden Preisen ausweitet, verfolgt Europa eine entgegengesetzte Strategie. Europäische Exporteure setzen auf höhere Preise. Nach Angaben von Eurostat sind die Preise pro Einheit seit 2020 um bis zu 30 Prozent gestiegen, sowohl in Euro als auch in US-Dollar gemessen. Das Volumen bleibt dagegen weitgehend stabil.

Damit wächst der Preisabstand zum chinesischen Angebot. Während Europa teurer wird, zeigen die chinesischen Exportpreise eine negative Entwicklung. Verstärkt wird dieser Effekt durch eine reale Abwertung des Yuan um rund 20 Prozent gegenüber dem US-Dollar in den letzten Jahren, wie Brad Setser errechnet hat. Auf den Weltmärkten verschärft sich dadurch der Abstand zwischen beiden Anbietern, was europäischen Produzenten Marktanteile kostet.

China: Subventionen verzerren Wettbewerb

Die sinkenden Preise chinesischer Anbieter schmälern zwar deren Einnahmen, doch dieser Effekt wird teilweise durch fallende Kosten auf der Inputseite abgefedert. Vor allem die Energiekosten gehen zurück. Das liegt weniger an den günstigeren Lieferungen fossiler Brennstoffe aus Russland, auf die europäische Konkurrenten keinen Zugriff haben. Im Gegenteil: China baut seine Abhängigkeit von russischer Energie ab und diversifiziert den Bezug. Ausschlaggebend ist vielmehr der strukturelle Wandel im Land. Neben global sinkenden Preisen für fossile Energieträger sorgen erneuerbare Quellen, Effizienzsteigerungen und der Umstieg von Kohle auf Gas dafür, dass die Industrie ihre Energiekosten spürbar senken kann.

Trotzdem liegen die Margen vielfach unterhalb eines Niveaus, das eine kostendeckende Produktion erlaubt. Von den mehreren Hundert Autoherstellern erwirtschaften nur etwa 15 Gewinne, in der Stahlindustrie schreibt rund die Hälfte Verluste. Eigentlich müssten viele Betriebe vom Markt verschwinden. Doch Stilllegungen sind politisch unpopulär, weil sie Arbeitsplätze kosten und sozialen Unmut erzeugen. Lokale Verwaltungen halten Unternehmen deshalb künstlich am Leben. Subventionen fließen auf zentralstaatlicher, provinzieller und lokaler Ebene, ergänzt durch billige Kredite der Staatsbanken. Diese Unterstützung ermöglicht Preissenkungen, verschärft jedoch die Überkapazitäten und hält unprofitable Strukturen im System.

Deindustrialisierung droht: Europa verliert Schlüsselbranchen

Die Konsequenzen dieser Entwicklungen sind tiefgreifend. Europäische Firmen geraten gleich mehrfach unter Druck. Erstens sinkt durch die schwache chinesische Binnennachfrage der Bedarf an Importen aus Europa, was Absatzchancen schmälert.

Zweitens drängen chinesische Anbieter mit preislich vorteilhaften Exporten aggressiv auf den Weltmarkt und verdrängen europäische Produzenten aus zentralen Märkten. Drittens greifen sie zunehmend in Schlüsselbranchen der europäischen Wirtschaft an, auch im High-Tech-Segment, was die Innovationsführerschaft langfristig infrage stellt.

Für China selbst bedeutet der Rückgang des durchschnittlichen Wertes pro Exporteinheit verstärkte deflationäre Tendenzen im Binnenmarkt, die die Krise der Inlandswirtschaft weiter verschärfen. Gleichzeitig halten Subventionen und staatliche Unterstützung ineffiziente Strukturen und Überkapazitäten am Leben, mit langfristig negativen Folgen für die wirtschaftliche Stabilität.

Europäische Unternehmen stehen angesichts dieser durch China induzierten Strukturen in einer äußerst schwierigen Wettbewerbssituation. Ohne gezielte politische und unternehmerische Gegenmaßnahmen droht die fortschreitende Deindustrialisierung. Europäische Länder versuchen, diesem Prozess durch Senkung von Energiekosten, Bürokratieabbau, Investitionen in Schlüsseltechnologien sowie Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Doch diese Ansätze behandeln lediglich die Symptome, nicht die Ursache.

Europa muss Koalition gegen Chinas Dumpingpreise formen

Erforderlich wären vielmehr regelkonforme Schutzmaßnahmen, abgestimmt mit gleichgesinnten Handelspartnern. Die Europäische Union ist nach wie vor der zweitwichtigste Markt für China. Handelsbarrieren hätten deshalb erheblichen Einfluss.

Wie die Erfahrungen mit den von Donald Trump eingeführten Zöllen zeigen, können solche Maßnahmen Wirkung entfalten. Wenn die EU gemeinsam mit Staaten wie Japan, Australien oder Südkorea ihre Märkte stärker abschottet, trifft das die chinesische Wirtschaft empfindlich. Weder Südamerika noch Afrika verfügen über Märkte von ausreichender Größe, um den Verlust westlicher Nachfrage auszugleichen. Auch innerhalb der BRICS+-Gruppe sinken die Handelsvolumina. Einzig die ASEAN-Staaten dienen als Umweg, doch dieser führt bereits jetzt zu massiven Preisnachlässen auf Seiten der chinesischen Produzenten.

Solange aber Europa zögert und Ausreden pflegt, und die Schuld bei den Auslaendern und Armen sucht, nutzt China jede Lücke und sichert sich die industrielle Vorherrschaft.

Anmerkung: Methodik und Datenquellen

Die in diesem Beitrag verwendeten Handels- und Produktionsdaten zu China und der Europäischen Union beziehen sich auf den Zeitraum 2014 bis Mitte 2025 (Exporte bis Juni 2025, Importe bis Mai 2025). Um konsistente gleitende 6-Monats-Durchschnitte bilden zu können, wurden zusätzlich Werte aus dem Jahr 2013 berücksichtigt.

Die EU-Produktionsdaten stammen aus Eurostat (Online-Datensatz „Industry index by NACE Rev. 2 activity – monthly data“, Index 2021=100, letzter Datenstand 16. Juli 2025, abgerufen am 16. Juli 2025). Die Berechnungen erfolgen auf Gesamtebene der Industrie (Mining and quarrying; manufacturing).

Die chinesischen Importdaten in die EU wurden auf Basis der Eurostat-Außenhandelsstatistik („International trade of EU and non-EU countries since 2002 by HS2-4-6“, DS-059341) verarbeitet. Zur Vergleichbarkeit wurden die Werte in Indexform auf 2021=100 umgerechnet. Beide Indexreihen (EU-Produktion und chinesische Importe) sind somit direkt vergleichbar.

Alle Prozentwerte, Wachstumsraten und Zeitreihen beruhen auf eigenen Berechnungen und Auswertungen des Autors, der sich auf die Analyse des internationalen Handels Chinas spezialisiert hat. Abweichungen zwischen verschiedenen Quellen können sich durch unterschiedliche Erfassungsmethoden, Klassifikationen oder Berichtszeiträume ergeben und liegen in der Regel im Bereich von 2–3 %.

Kommentare lesen und schreiben, hier klicken