DruckenTeilen

SS-Unterscharführer Oswald „Der Schlächter“ Kaduk vor Gericht. © Keystone/Klaus-Jürgen Roessler / Keyston

SS-Unterscharführer Oswald „Der Schlächter“ Kaduk vor Gericht. © Keystone/Klaus-Jürgen Roessler / Keyston

Peter Kalb betreute als Student die Überlebenden von Auschwitz, die beim Prozess in Frankfurt gehört wurden – im Gespräch blickt er zurück. Ein Interview.

Am 19. und 20. August 1965 wurden die Urteile im Frankfurter Auschwitz-Prozess gesprochen. Nur sechs der Männer, die im Konzentrationslager Auschwitz Häftlinge ermordet hatten, erhielten lebenslange Haftstrafen. Elf Angeklagte bekamen wegen Beihilfe zu gemeinschaftlichen Morden Haftstrafen zwischen gut drei und 14 Jahren. Drei Männer wurden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Prozess hatte im Dezember 1963 begonnen. Der damalige Student Peter Kalb, inzwischen ein 83-jähriger Rentner, beobachtete die meisten Prozesstage. Ihm fiel eine besondere Rolle zu: Der Frankfurter holte Zeuginnen und Zeugen, die in Auschwitz schlimmste Qualen erlitten hatten, am Flughafen oder am Hauptbahnhof ab und begleitete sie in den Tagen rund um ihre Aussage.

Herr Kalb, wie sind Sie damals Zeugenbegleiter geworden?

Mein Vater war im Vorstand vom Roten Kreuz in Hessen. Eine Frau, die angefangen hatte mit der Betreuung der Zeugen, klagte darüber, dass sie so wenig Personal hätten – das waren vier Frauen. Also hat sie meinen Vater gefragt, ob ich da hinkommen könnte und helfen.

Sie waren Student?

Ja, Soziologie. Ich war 22 Jahre alt. Also ich bin da hingegangen und habe die Frauen kennengelernt. Wir haben uns regelmäßig getroffen, eimerweise Tee getrunken und wir haben geredet: Wer kümmert sich um wen? Der Prozess hatte im Römer begonnen und war danach im Haus Gallus. Wenn die Zeuginnen oder Zeugen ihre Aussage gemacht hatten, sind sie nicht gleich nach Hause gefahren, sondern haben die Gelegenheit genutzt, ein paar Tage zu bleiben. Manche hatten auch Listen dabei, was sie mitbringen sollten. Dann bin ich mit ihnen einkaufen gegangen.

Waren das nur Opfer oder auch Täter?

Wir haben nur Opferzeugen betreut. Die wollten mal spazieren gehen oder mit dem Auto irgendwo hinfahren. Es war eine entspannte Situation, wenn wir durch den Stadtwald gegangen sind oder in den Taunus. Irgendwann kamen die meisten mit Erlebnissen, mit Erfahrungen, mit Einschätzungen. Sie haben über sich geredet, über ihre Aussage und was sie in Frankfurt im Prozess erlebt haben.

Zur Person

Peter Kalb ist in Frankfurt aufgewachsen und war Zeugenbetreuer im Auschwitz-Prozess. Er studierte seinerzeit Soziologie in Frankfurt. Eine von ihm bei Max Horkheimer geplante Dissertation über Widerstand in Auschwitz schloss er nie ab, doch das Thema beschäftigt ihn bis heute.

Beim pädagogischen Fachverlag Beltz wurde Peter Kalb nach seinem Studium Chefredakteur der Fachzeitschrift „Betrifft Erziehung“ und später Verlagsleiter. Der 83-Jährige lebt in Südhessen. pit

Peter Kalb. © Renate Hoyer/Renate Hoyer

Peter Kalb. © Renate Hoyer/Renate Hoyer

Sprachen alle deutsch?

Ja, die sprachen alle deutsch.

Es gab Vertrauen zu Ihnen, weil Sie so jung waren?

Ja, die drei Betreuerinnen haben sich manchmal gefragt, ob die Zeugen nicht denken: Was hat die Frau denn im Dritten Reich gemacht? Da hat es auch nichts genützt, dass eine von ihnen einen Namen hatte, den jeder kennt in Deutschland, den Namen Bonhoeffer. (Emmi Bonhoeffer, die Witwe von Klaus Bonhoeffer, der in Folge des Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 von den Nazis hingerichtet worden war, Anm. d. Red.) Sie wurde in Deutschland schief angesehen als Mitglied einer Familie, die etwas mit dem Widerstand gegen Hitler zu tun gehabt hat. Gleichzeitig waren die Zeugen skeptisch. Das war bei mir anders.

Haben Sie dabei Freundschaften geknüpft?

Ja. Ein Zeuge, mit dem ich mich sehr befreundet habe, war der Stanislaw „Staschek“ Kaminski. Der war zwei, drei Mal in Frankfurt für die Prozesse, und dann kam er auch als Tourist. Er hat bei uns gewohnt in der Friedberger Landstraße und ich war auch mal bei ihm zu Hause in Warschau. Staschek ließ seine Freundin aus Warschau nachkommen – und wo hat er geheiratet? Im Standesamt in Frankfurt. Genau neben dem Startort des Prozesses, also im Römer.

Der muss ja eine sehr positive Verbindung zu Deutschland gehabt haben.

Staschek wollte weg aus Polen. Er ist dann auch geblieben und hat gemalt. Er ist irgendwie über die Runden gekommen und hatte Unterstützer, zu denen wir gehört haben. Meine verstorbene Frau und ich waren als Trauzeugen eingeladen im Römer.

Was hatte er in Auschwitz durchgemacht?

Staschek war als junger Mann, mit 18, 19 Jahren, verhaftet worden in Warschau. Irgendein lieber Mensch hat ihm auf dem Weg gesagt, dass er einen sinnvollen Beruf angeben sollte. Er hat dann gesagt, er sei Mechaniker für Schreibmaschinen. Damit ist er durchgekommen.

Was haben Sie mit ihm erlebt?

Im Prozess hatte er seine Aussagen hinter sich. Im Haus Gallus war ein Aufzug, da sind wir reingegangen. Da kam eine Frau mit einer weiteren Frau und hat gefragt, ob sie mitfahren können. Ich sagte, selbstverständlich. Und ich merke, dass der Kaminski neben mir auf einmal ganz unruhig wird und käsig. Als die Frauen raus waren, habe ich gefragt: Was ist denn los gewesen? Er antwortet: Kennst du die Frau? Das war die Frau Höß, die Frau des Lagerkommandanten. Die war an diesem Tag vom Gericht geladen worden, um eine Aussage darüber zu machen, ob einer der Angeklagten an einem bestimmten Tag tatsächlich in einer Weiterbildung war, wie er behauptet hat.

Sie war nicht angeklagt?

Nein, sie war Zeugin. Und sie hat nur gesagt, sie weiß von nichts, sie kann nichts erzählen.

Was hatte Kaminski mit ihr erlebt?

Der Staschek Kaminski kam in ein Sonderkommando mit sechs, sieben Leuten. Die hatten den Auftrag, in die Villa Höß zu gehen, oben in Auschwitz-Birkenau, da hat die Familie gewohnt. Das Kommando sollte etwas reparieren. Zur Begrüßung hat Frau Höß zu denen gesagt: Also wenn Ihr nicht spurt, geht Ihr durch die Schornsteine da. Man hat von der Villa Höß aus gesehen, wo die vergasten Leute verbrannt worden sind, und dieser Gestank ist in die Luft gestiegen. Alle, die in dem Umkreis gewohnt haben, mussten das wahrnehmen.

Stanislaw Kaminski

Stanislaw „Staschek“ Kaminski, geboren 1925 in Polen, von 1941 bis Herbst 1944 in Auschwitz, Strafkompanie. Zur Zeit der Verhandlung 39 Jahre, Journalist.

Im Prozess sagte er aus:

Staatsanwalt Vogel: Und noch eine letzte Frage: Waren derartige Vorfälle wie das willkürliche Ertränken von Häftlingen oder das Totschlagen, das Erschießen von Häftlingen bei der Strafkompanie eine Ausnahmeerscheinung, oder kamen derartige Übergriffe häufig vor?

Kamiński: Das geschah sehr häufig. Man kann es so ausdrücken: Das war unser täglich Brot.

(…) Nebenklagevertreter Raabe: Herr Zeuge, Sie schilderten vorhin, dass Ihrer Ansicht nach auf Anweisung von Dylewski (Klaus Dylewski, Mitglied der Lager-Gestapo in Auschwitz, Red.) in der Kiesgrube etwa 20 jüdische Menschen von den Kapos erschlagen wurden. Folgte das unmittelbar im Anschluss an diese Anordnung oder verteilte sich das auf den ganzen Tag, die Tötung dieser 20 Menschen? Wie lange dauerte das?

Kamiński: Das hat einige Stunden gedauert. Ich möchte noch hinzufügen, dass während der Zeit damals die Wachposten, die uns bewacht haben, auch einige Juden erschossen haben, nachdem diese Juden von Kapos in die verbotene Zone geschickt worden sind. Das war nämlich so, dass sie dafür, dass sie einen Häftling ,auf der Flucht‘ erschossen haben, Urlaub bekommen haben. pit

Wen haben Sie noch betreut?

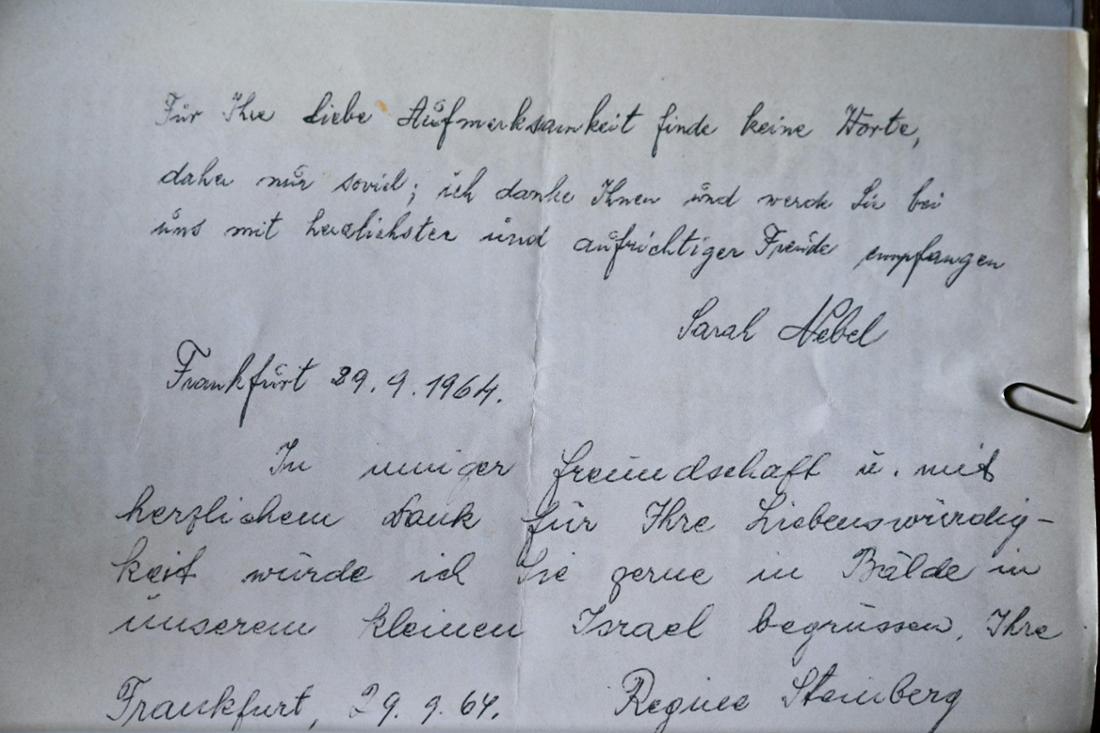

Sarah Nebel kam voller Ängste aus Jerusalem hierher nach Frankfurt. Die hat nicht mit einem jungen Studenten am Flughafen gerechnet. Sie hatte ganz falsche Vorstellungen, sie dachte, da käme einer von der Polizei. Frau Nebel hatte als deutsch sprechende Jüdin in Rumänien gelebt. In dem Haus wohnte auch die Familie des Apothekers Victor Capesius. Mit dem war sie früher mit ihrer Familie Kaffee trinken. Sie wurde verhaftet, nach Auschwitz transportiert, kam morgens im Güterwagen an. Die Menschen werden aufgereiht, da steht jemand, der sagt links oder rechts, also Vergasen oder ins Lager rein. Und sie sieht den Apotheker, ihren früheren Nachbarn, und fragt einen Soldaten: „Ist das nicht der Doktor Capesius?“ Der Soldat macht große Augen und sagt: „Doch, das ist der Apotheker Doktor Capesius.“ Aber dann konnte sie nicht mehr zurück zu ihm. Aber sie konnte ihn später auch im Prozess identifizieren. Der war Standortapotheker in Auschwitz, als Vertreter von Bayer. Capesius hat behauptet, er sei nie auf der Rampe gewesen. Und dann kommt auf einmal eine Frau, die ihn da gesehen hat. Das ist ihr Eintrag in meinem Gästebuch. (Darin steht in feiner Handschrift: „Für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Finde keine Worte, daher nur so viel: Ich danke Ihnen und werde Sie bei uns mit herzlicher und aufrichtiger Freude empfangen. Sahra Nebel. Frankfurt, 29.9. 1964“)

Sind Sie später zu ihr nach Israel gereist?

Nein, ich bin leider nicht dahin gekommen.

Wie viele Zeugen haben Sie insgesamt betreut?

Das werden so 40 gewesen sein. Ich hatte ein Auto, einen gelben Citroën 2CV, mit dem habe ich die Leute abgeholt am Flughafen oder Hauptbahnhof. Am Gleis 1 war eine Station vom Roten Kreuz. Wir haben mit dieser Stelle verabredet, dass wir uns mit den Zeuginnen und Zeugen dort treffen können. Da gab es aber ein Problem, denn das Rote Kreuz, also das Zeichen, hatte eine sehr negative Bedeutung für die Menschen in Auschwitz. Die hatten mitbekommen, dass das Gas zur Vergasung vom Stammlager mit einem Pkw mit rotem Kreuz transportiert worden ist.

Sarah Nebel

Sarah Nebel, geboren 1907 in Bistriz (Österreich-Ungarn), als Jüdin verfolgt, aus Ungarn deportiert, kam 1944 in Auschwitz.

Im Prozess sagte sie aus:

Sarah Nebel: Wir kamen bis zur Rampe. An der …

Vorsitzender Richter: Was verstehen Sie unter der Rampe, Frau Zeugin?

Nebel: Dort, wo man uns dann teilte, die Jüngeren und die Älteren. Die älteren Frauen mit Kindern wurden sofort auf die andere Seite geschickt, zur Gaskammer. Und die Jüngeren wurden zur Arbeit ausgewählt.

Vorsitzender Richter: Und wer machte das?

Nebel: Da stand ein Offizier, ich erkannte ihn sofort, das war Doktor Capesius.

Vorsitzender Richter: Wer war denn noch dabei?

Nebel: Eine Schwester, drei Brüder, mein Vater.

Vorsitzender Richter: Die Mutter lebte nicht mehr?

Nebel: Die Mutter lebte nicht mehr.

Vorsitzender Richter: Und wo kamen der Vater und die drei Brüder hin?

Nebel: Ein Bruder ist nach Hause gekommen, er lebt in Israel. Aber zwei Brüder, eine Schwester und alle Kinder wurden sofort vergast. (…)

Vorsitzender Richter: Und der Vater?

Nebel: Der Vater auch, natürlich. pit

Wie war die Stimmung dann vor oder nach der Aussage?

Nie aggressiv. Das habe ich nie erlebt. Eher ängstlich und zitternd. Die Zeugen oder Zeuginnen gingen vor an so einen kleinen Tisch mit Hocker. Es waren nur ein paar Meter bis zu Oswald Kaduk und den anderen Angeklagten. Das hat sie mehr belastet als alles andere. Und dann eben die Angst vor der eigenen Aussage, ob sie das richtig machen. Zum Glück hat der Vorsitzende Richter Hans Hofmeyer so sensibel gefragt. Alle haben nachher gesagt, sie waren ganz erleichtert, dass sie fair und wie Menschen behandelt werden.

Woher reisten sie an?

Viele aus Polen, viele aus Israel, viele aus den Vereinigten Staaten.

Was haben Sie vom Prozess mitbekommen?

Ich war eine Zeit lang praktisch an jedem Gerichtstag dort. Ich konnte sehen, wie viele Plätze frei waren bei den Besuchern. Das hat mich immer geärgert. Das Interesse war gering. Viel zu gering.

Als Student: Peter Kalb (2. v. l.) mit Zeugen, die er im Frankfurter Prozess betreute. © Renate Hoyer/Renate Hoyer

Als Student: Peter Kalb (2. v. l.) mit Zeugen, die er im Frankfurter Prozess betreute. © Renate Hoyer/Renate Hoyer

Hatten Ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen Interesse daran?

Wenig. Das war kein Thema von Interesse. Ich hatte auch nicht den Eindruck, was manchmal so erzählt wird, dass die Studierenden in dieser Zeit die ältere Generation unter Druck gesetzt hätten, über ihr Verhalten in der Nazi-Zeit zu sprechen. Ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gab diesen Aufstand der Studenten oder wie auch immer man das nennen will. Da war der Prozess schon lange vorbei.

Welche Kontakte haben Sie gehalten in den Jahren danach?

Als der Prozess vorbei war, bin ich mit meiner späteren Frau und mit einem Klassenkameraden vom Lessing-Gymnasium nach Prag gefahren, als Touristen. Und ich dachte: Ach, hier wohnt doch der Filip Müller. Ich kannte seine Adresse. Das war ein Zeuge, mit dem war ich auf dem Goetheturm, wir haben auch mal Heidelberg angeguckt. Das war fast schon Freundschaft. Ich habe in Prag bei ihm geklingelt, da hat er sich sehr gefreut. Wir haben uns am nächsten Tag wieder getroffen. Das war schön, dass ich da jemanden kannte, der ein bisschen was zu der Stadt erzählt hat.

Filip Müller

Filip Müller (1922–2013) war ein slowakischer Jude. Nach der Deportation nach Auschwitz Mitte April 1942 war er – laut der Gedenk- und Bildungsstätte Wannsee-Konferenz – zunächst Zwangsarbeiter im Stammlager und später in der Fabrik der IG Farben in Auschwitz-Monowitz. Ab Juli 1943 musste er in den Gaskammern und Krematorien von Auschwitz-Birkenau arbeiten.

Müller sammelte Beweise über die Grausamkeiten, deren Zeuge er wurde: einen Plan der Krematorien und Gaskammern von Auschwitz-Birkenau, Namenslisten der stationierten SS-Mitglieder und Notizen zu Deportationszügen. Im Januar 1945 zwangen die Nazis Müller auf den „Todesmarsch“ zum KZ Mauthausen. Von dort aus wurde er weiter zum Außenlager Gunskirchen transportiert, wo ihn im Mai 1945 die Alliierten befreien. 1979 veröffentlicht er seine Erinnerungen an Auschwitz unter dem Titel „Sonderbehandlung. Meine Jahre in den Krematorien und Gaskammern von Auschwitz“.

Im Prozess wurde Müller unter anderem zu einem der Hauptangeklagten, Wilhelm Boger, befragt. Er berichtete: „Also wenn Boger kommt, da wissen wir schon bestimmt, dass eine halbe Stunde nach dem oder nach zehn, 20 Minuten Häftlinge kamen zum Erschießen. Entweder Häftlinge, oder es waren auch dort so kleine Transporte, die sie aus dem Bunker geholt haben. Juden, Kinder und so fort. (…) Und dann wurden die Menschen erschossen. (…) Boger hat man im Krematorium so genannt: ,Es kommt der Malech Hamuwes.‘ Das heißt jiddisch: ,Es kommt der Tod‘.“ pit

Was hatte Filip Müller erlebt?

Filipp Müller ist strafweise, ich weiß aber nicht warum, zu einem Sonderkommando verdonnert worden, die Leichen aus den Vergasungsräumen rauszuholen und ins Krematorium zu bringen und sie vorher auf Zahngold zu untersuchen. Er wusste, und das wusste auch der Vorsitzende im Gericht, dass die SS-Leute nach einer gewissen Zeit die Mitglieder dieser Kommandos ermordet haben. Die sollten beseitigt werden als Mitwisser. Filip Müller hat einen SS-Mann bestochen, dass er in das KZ Auschwitz III gekommen ist, das war Monowitz. Dort hat er überlebt. Aber womit hat er den Mann bestochen? Das hat er nicht erzählt, und ich habe auch nicht gefragt, weil ich Angst gehabt habe vor einer Antwort. Es war ja alles weg, er hat nichts zum Bestechen, aber er hat Zahngold gehabt wie die anderen auch, die die Leichen gefleddert hatten.

Sie haben später geforscht über Widerstand in Auschwitz.

Ja. Da gibt es eine Person, mit der ich viel Kontakt hatte während des Prozesses und auch danach. Das war Hermann Langbein, der Österreicher. Der hat im Westend ein Zimmer gehabt während des Prozesses. Er hat mir erzählt, dass es eine Widerstandsorganisation gab, die er gegründet hat. Da war zum Beispiel der spätere polnische Ministerpräsident Józef Cyrankiewicz dabei. Der war selbst in Auschwitz und hat den Auschwitzern geholfen. Langbein hat im Prozess gesessen, oben auf dem Balkon, und hat mitgeschrieben und ein dickes Buch oder zwei dicke Bände gemacht über den Prozess.

Was haben Ihnen all diese Erfahrungen bedeutet?

Das hat mein Leben verändert. Die schreibende Öffentlichkeit hat sich viel zu wenig mit den Zeugen beschäftigt. Es entfaltet eine Wucht, wenn Leute erzählt haben, was sie erlebt haben, die zum Teil die Fassung verloren haben, die zum Teil geweint haben. Das kann man nie mehr wegwischen, wenn einer kommt und sagt, Auschwitz habe es nicht gegeben.

Aber rechte Geschichtsklitterung und Holocaust-Leugnung spielen gerade wieder eine große Rolle, gerade wenn immer mehr Augenzeugen sterben.

Aber das ist heute alles zu widerlegen mit den Tonbandprotokollen aus dem Prozess. Mit den Materialien, die da auf dem Tisch sind. (Kalb zeigt auf die Mappe mit Akten, Briefen und Fotos, die er gesammelt hat.)

Dann wurden die Urteile gesprochen. Wie war das für die Überlebenden, als sie gehört haben, dass die Strafen zum Teil milde ausgefallen sind und es sogar Freisprüche gab?

Das war ganz zurückgenommen. Ich habe keinen Zeugen erlebt, der gesagt hätte, das wäre alles falsch gewesen. Am Ende des Prozesses kam ein Reporter, der Hermann Langbein, den Nebenkläger Henry Ormond und mich befragt hat. Ich habe gesagt: Das sind viel zu niedrige Strafen. Und was mir noch sehr wichtig war: Man muss die Aufzeichnungen auf Tonband aufheben, aufbereiten und unter die Leute bringen. Das ist ein Material über das, was in Auschwitz passiert ist, das es nie mehr geben wird.

Manche Zeugen und Zeuginnen bedankten sich sehr herzlich bei Peter Kalb. © Renate Hoyer; Frankfurt/Renate Hoyer

Manche Zeugen und Zeuginnen bedankten sich sehr herzlich bei Peter Kalb. © Renate Hoyer; Frankfurt/Renate Hoyer