DruckenTeilen

Vernissagetrubel vorm Eingang. © David von Becker

Vernissagetrubel vorm Eingang. © David von Becker

Das C/O Berlin ist in 25 Jahren

zur international gefragten Foto-Instanz geworden.

Dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt“, heißt es sarkastisch, wenn jemand die Adresse mehrmals wechselt. Sei es nun aus freien Stücken oder dem Zwang der Vermieter gehorchend. Fürs C/O Berlin wurde, mal freiwillig, mal gezwungen, aus der Not eine Tugend. Und zwar ohne Crashs und Verluste, dafür mit Nervenstärke, Langmut und schließlich mit Gewinn an Zuspruch und Renommee.

Im Sommer des Jahres 2000 gründete der aus Wuppertal gebürtige Fotograf Stephan Erfurt mit Verbündeten die private Instanz für Fotografie und visuelle Medien. Erfurt, bis 1990 Fotoassistent in einem namhaften New Yorker Studio, dann Bildreporter vor allem für „FAZ“-Magazin, „Geo“ und „New York Times“, kam ins frisch mauerlose Berlin, wo alles möglich schien, und wollte einen Pflock für die Fotografie einschlagen. Ausgestattet mit Gelassenheit, Begeisterung und Humor mietet er das marode Alte Postfuhramt Mitte. Und er holt 400 Bilder von 56 Magnum-Mitgliedern aus Paris und New York in den Achteck-Kuppelbau aus roten Klinkern von 1827. Massenandrang!

So wurde vor 25 Jahren das C/O Berlin aus der Taufe gehoben, ein idealer Ort, hatten sich doch längst in der Mitte-Nachbarschaft das KW Institute for Contemporary Art und eine Menge Galerien angesiedelt. Damals wie heute sagt Gründer Erfurt: „Berlin ist für mich Kaleidoskop der Kulturen, eine Stadt voller Kontraste und Inspiration.“ Zu dieser Inspiration addiert er zum Beispiel die Talente-Shows, eine Retrospektive der New Yorker Starfotografin Annie Leibovitz, die große Schau der Agentur Ostkreuz, deretwegen vor lauter Andrang die alten Pforten des Hauptgebäudes fast barsten.

Umzug Nr. 3 wird zum Glücksfall

Damals war immer nur die Rede von „Zwischennutzung“. Es gab viel Begehr nach dem imposanten Bau an der Oranienburger Straße. Die Besitzerin des Komplexes, die Deutsche Post, wollte das denkmalgeschützte Ensemble verkaufen. Doch Stadt und Stadtbezirk reagierten nicht, obwohl der Preis damals noch recht kulant war. Wegen der zähen Situation residierte das C/O 2001 bis 2005 in der Linienstraße. Dann kündigte das Bezirksamt Mitte den „Nutzungsvertrag“ aus unerklärlichen Gründen. Auf einmal hieß es: Retour ins alte Postfuhramt, denn das hatte die Deutsche Post noch immer nicht verkauft. Abermals war es nur eine „Zwischennutzung“. Der neue Besitzer, Biotronik, pochte auf den Auszug 2011.

Der Umzug Nr. 3 wurde zum Glücksfall: Das Amerika-Haus am Bahnhof Zoo, einst Kultur- und Informationszentrum der USA und seit 2006 Eigentum des Landes Berlin, war vakant. Im Oktober 2014 eröffnete C/O Berlin da sein Dauerdomizil als privates Ausstellungshaus. Der C/O-Mitgründer und Architekt Ingo Pott leitete die Sanierung samt neuem Dach, Mitgründer Marc Narosca sorgte für das wiedererkennbare Design der Fotoinstanz.

Die Vernissage von „Magnum. Contact Sheets“ im (hoffentlich!) Dauerdomizil knüpfte an die erste C/O-Präsentation von 2000 an und markierte den Beginn einer neuen Phase. Seit 2013 als gemeinnützige Stiftung organisiert, erweiterte C/O Berlin mit dem Umzug nicht nur seine räumlichen, sondern auch strukturellen Möglichkeiten für kuratorische Konzepte, Vermittlungsformate, Workshops. Nun war es möglich, zusammen mit dem benachbarten Museum für Fotografie und der Newton-Stiftung einen ins Stadtleben hineinwirkenden Hotspot für Fotografie zu bilden. 180 C/O-Ausstellungen mit Besuchermassen aus aller Welt gehören heute zur Bilanz.

Das C/O Berlin blieb dabei der Idee treu, Fotografie nicht nur auszustellen, sondern gesellschaftlich zu verhandeln. Das Haus, so Stephan Erfurt, stehe exemplarisch für den Willen, das Blickfeld zu weiten, das große Spektrum fotografischer Ausdrucksformen zu zeigen. Seit 2020 fördert der Kultursenat Berlin das C/O. In diesem Jahr aber werden die 250 000 Euro empfindlich um 150 000 gekürzt. Erfurt spricht von Solidarität, denn alle Kulturbereiche leiden unterm Sparzwang. Man müsse „kreativ sein, das Mögliche draus machen, statt zu jammern“, so das Rezept des C/O-Gründers.

Ende September eröffnet eine weitere Schau der legendären Agentur Magnum, diesmal von zwölf weiblichen „Nachkommen“ der Klassiker. Fotografie, die tief hinein fasst in die konfliktbeladene Welt. Stephan Erfurt wird an diesen Vernissagenabend − wie gehabt seit 25 Jahren − jeden Gast persönlich an der Tür begrüßen. Als selbstverständliche Gastgeber-Geste. Selbstredend eingeladen ist auch das Team der „Fotografiska“, Oranienburger Straße, der Ort, wo fürs C/O alles begann. Als schnöde Konkurrenz sieht Erfurt das von sehr potenten Geldgebern ausgestattete Fotohaus im einstigen Tacheles indes nicht. Sondern, ganz kollegial, als Beitrag, Berlin zu einem Welt-Ort der fotografischen Kunst zu machen.

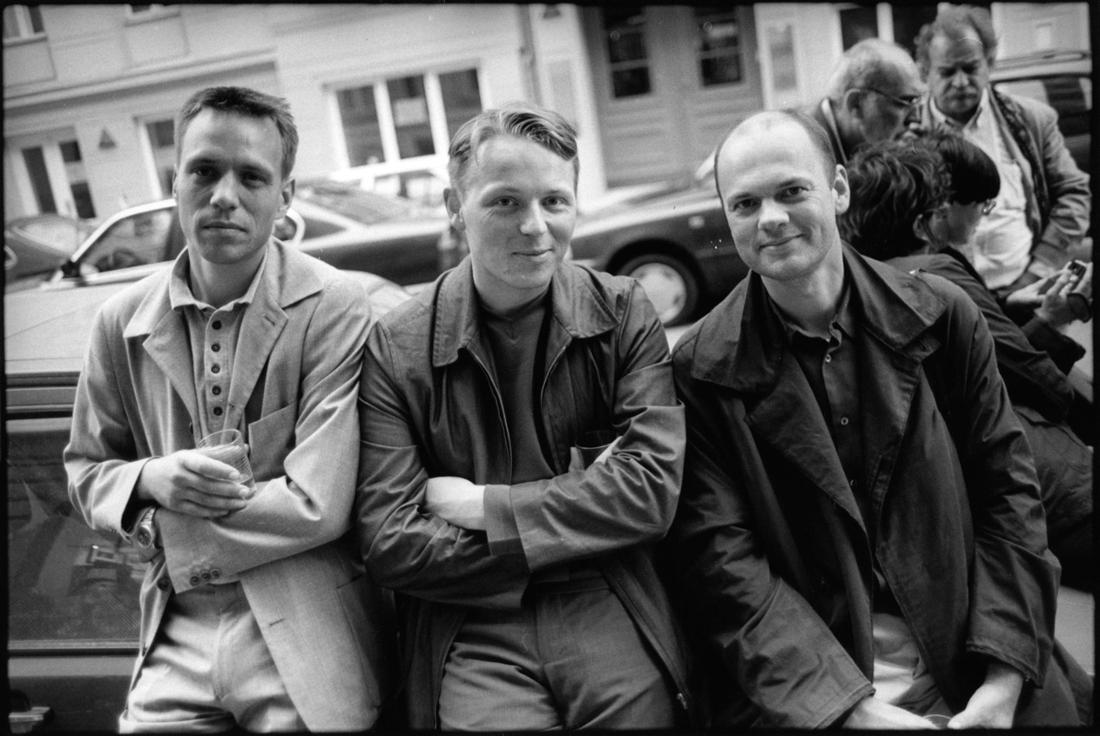

Gründer Stephan Erfurt (r.) mit den Mitstreitern Marc Naroska und Ingo Pott. © Rudi Meisel

Gründer Stephan Erfurt (r.) mit den Mitstreitern Marc Naroska und Ingo Pott. © Rudi Meisel

Aktuell sind mit „Nothing is original“ die seit Jahren entstandenen popkulturellen Film/Foto-Installationen des Münchners Julian Rosefeldt zu sehen. Man taucht da ein in ein aufwendiges Szenario vom Kampf des Guten und Schönen mit dem Bösen in der Welt, in die Vertracktheiten und Fallstricke des Alltags, die Lächerlichkeit von Pathos und Sentiment. Ein Labyrinth aus Schein und Sein. Die Dekonstruktion der Mythenmaschine Kino, das Spiel mit Stereotypen, das Zitieren aus Kultur- und Filmgeschichte als roter Faden durchs Werk.

Eidinger und fast ein Kettensägenmassaker

Rosefeldt sagt von sich (und seiner Kamera), er klaue alles, was die Fantasie beflügele. Dokumentation, Fiktion, Inszenierung, Analyse plus beißende Ironie stören gewohnte Sehmuster unter anderem durch Dialoge, in denen es plötzlich um aktuelle Politik, um Ideologie geht. In „Manifesto“ lässt er Hollywood-Mimin Cate Blanchett als Lehrerin auftreten, die ihren Schülern vorträgt, dass man sich fremde Ideen bedenkenlos aneignen dürfe, schließlich sei nichts mehr „original“.

Rosefeldts Werk besteht aus Kritik an der Medienwelt, den Lügen der Politik, an der Migrationspolitik, es persifliert zudem die (deutsche) Erinnerungskultur. In der Filmserie „Heimat “ liest man Romantiker-Verweise: männliche Rückenansichten im Nebel überm Wasser. Daneben ein Typ im Blaumann, der auf einem Felsplateau in der AfD-Gegend Elbsandsteingebirge das aus der Fremde herangewehte Laub wegfegt, derweil ein anderer im Schutzanzug das mythenschwere Gestein kärchert.

Dann erstarrt man fast wegen eines angekündigten Kettensägen-Massakers, das Schauspieler Lars Eidinger auf einer Opernbühne anzurichten gedenkt, bis er dann doch den Motor erstmal ausschaltet. Rosefeldt zieht einen hinein in ein bühnenartig inszeniertes mystisches Delirium von Bild/Sound-Schnipseln aus Gangsterfilmen und kultigen Science-Fiction-Drehs wie zu „2001-Odyssee im Weltraum“.

Und er bringt uns zum Lachen und fast zum Heulen in seiner meisterlich sinnwidrigen, allem Perfektionswahn entgegenlaufenden „Trilogie des Scheiterns“: Loops, aus denen man nicht mehr rauskommt. Es sei denn, man akzeptiert die Realität.

Das C/O Berlin im Amerika-Haus, Berlin: co-berlin.org