Torheit und Grausamkeit: So ist der Mensch bei Goya. Der spanische Maler hat die Sehnsüchte und Irrungen, aber auch die dunkelsten Abgründe der menschlichen Seele ins Bild gesetzt. Sein grafisches Werk ist einmalig in der Kunstgeschichte.

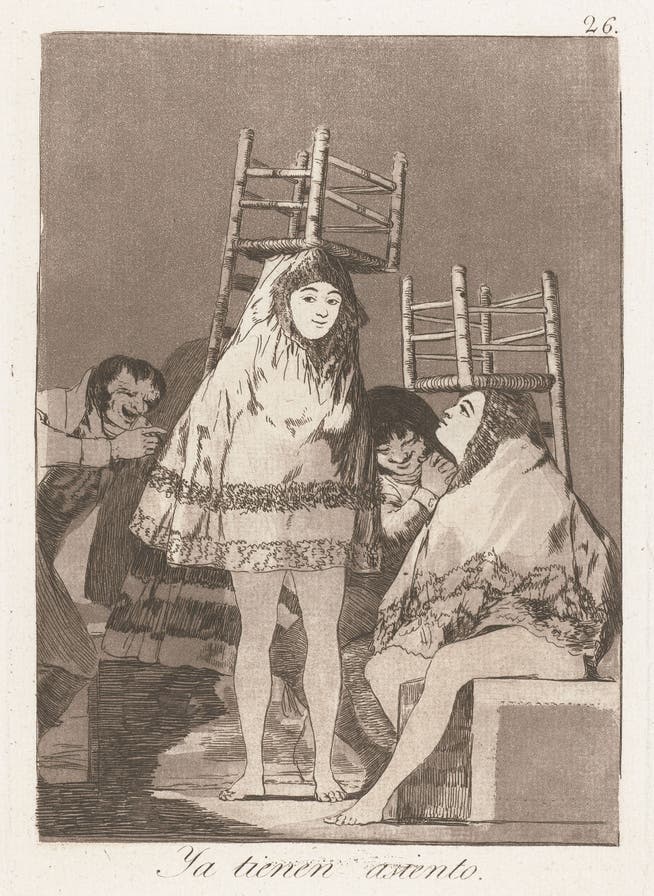

«Ya tienen asiento», Capricho 26, Radierung.

«Ya tienen asiento», Capricho 26, Radierung.

Taschen

Francisco de Goya war ein genialer Chronist seiner Zeit. Er hat ein druckgrafisches Werk von 287 Radierungen und Lithografien geschaffen, das Spaniens seelisches Gefüge während einer ganzen Epoche widerspiegelt. Für diese Blätter ist Goya (1746–1828) besonders berühmt geworden – weit über seine Zeit hinaus. Denn ihre Bedeutung als Dokumente menschlicher Sehnsüchte und Abgründe ist zeitlos.

Optimieren Sie Ihre Browsereinstellungen

NZZ.ch benötigt JavaScript für wichtige Funktionen. Ihr Browser oder Adblocker verhindert dies momentan.

Bitte passen Sie die Einstellungen an.

Goyas berühmtestes Blatt ist bezeichnend für dieses von ihm zur Meisterschaft gebrachte Genre frei assoziierter Bildinhalte über die Wesensmerkmale des Menschen: «El sueño de la razón produce monstruos» – Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer – ist das Blatt Nummer 43 seiner legendären Grafikserie der «Caprichos».

«El sueño de la razón produce monstruos», Capricho 43, Radierung.

Taschen

Die Radierung zeigt einen am Schreibpult bei seinen brütenden Gedanken vom Schlaf Überwältigten, vielleicht den Künstler selber. Die Gedanken beginnen ein Eigenleben und erheben sich über seinem Kopf als Tumult flügelschlagender Hirngespinste. Das Blatt ist so bekannt, dass der Titel zum geflügelten Wort wurde.

Wie aber ist die Redewendung zu verstehen? Verlieren wir die Kontrolle über unsere Gedanken, landen wir bald im Chaos und Irrsinn. «Sueño» aber bedeutet nicht nur Schlaf, sondern auch Traum. Könnte der Meister der irrlichternden Bildgedanken auch gemeint haben, dass die Vernunft selbst bloss ein Traum sei, eine Illusion, aus der es besser aufzuwachen gelte?

Verirrungen, Laster und Torheiten

Goya hat in dem Bilderzyklus der «Caprichos» die Kombination von Bild und Schrift ganz neu inszeniert: eine perfekte Harmonie zwischen Motiv und Text, der hier nicht nur Titel ist, sondern das Bild wie ein kurzer Diskurs begleitet – als ein Kommentar, manchmal literarisch gefärbt, manchmal beschreibend, dann wieder satirisch, oft gar doppeldeutig, oder auch ausrufend und anklagend. Diesen unterschiedlichen Kurztexten ist gemeinsam, dass sie den Betrachter zur Auseinandersetzung mit dem Bild animieren.

Seine «Caprichos» – Launen – sind denn auch nicht bloss satirische Zeugnisse menschlichen Verhaltens und vor allem auch allzumenschlichen Fehlverhaltens in seiner Zeit. Die Launen in diesem Bilderzyklus beziehen sich vor allem auf die Stimmungen, Ideen und Visionen des Künstlers selber. Goya begann neben den offiziellen Auftragsarbeiten private Werke zu schaffen, in welchen er seine persönlichsten Erfahrungen und Phantasien zu Papier brachte – Arbeiten, in denen es ihm gelang, «Beobachtungen zu machen, zu denen in der Regel die Auftragswerke keine Gelegenheit bieten, da sich in ihnen Laune (capricho) und Erfindung (invención) nicht verbreiten können», wie Goya einmal festhielt.

Grund für diesen Befreiungsschlag war ein Wendepunkt in seiner Karriere. 1792 legte er der Real Academia de Bellas Artes de San Fernando einen Bericht vor, der Bezug nahm auf die Reformen der spanischen Kunstakademie. Darin verlieh er seiner Überzeugung Ausdruck, dass «es keine Regeln in der Malerei gibt». Im darauffolgenden Jahr erkrankte Goya schwer, was eine lebenslange Taubheit nach sich zog.

Goya konnte sich die neue Freiheit leisten. Er wurde damals als Porträtist von der Elite umworben. Als erster Hofmaler des Königs und durch seine Kontakte mit Intellektuellen, Adligen, Ministern konnte er sich über die gesellschaftlichen Probleme seiner Epoche bestens ins Bild setzen. Er war ein scharfer Beobachter und oft direkter Zeuge von Intrigen instabiler Regierungen, von Kriegen und Wirtschaftskrisen, der Armut des einfachen, von der Oberschicht ausgebeuteten Volks, von religiösen und politischen Rückschritten, die den Ideen der Aufklärung ein Ende bereiteten.

In seinen persönlichsten Werken verfocht Goya seine liberalen Ansichten. In den publizierten «Caprichos» brachte er seinen kritischen Blick auf die politischen Zustände, die sozialen Missstände, auf die menschlichen Verirrungen, Laster und Torheiten, die Verblendungen und Niederträchtigkeiten zum Ausdruck.

Hatte die bisher vorherrschende Kunstauffassung zum Ziel, in idealisierender Weise das Gute und Schöne zu proklamieren, schlug sich Goya auf die Seite des gegenteiligen Extrems und zeigte das Negative im menschlichen Verhalten. Wobei er sich in dem Bilderzyklus der «Caprichos» vor allem vier grossen Themenkreisen zuwandte: der Untreue zwischen Mann und Frau, der Prostitution als Ausbeutung des Wesens beider Geschlechter, der schlechten Bildung und Ignoranz sowie deren verderblichen Folgen und schliesslich dem falschen Glauben, dem Aberglauben und insbesondere der Hexerei als dessen allerschlimmster Manifestation.

«Tal para qual», Capricho 5, 1799, Radierung.

Taschen

In dem Blatt «Tal para qual» – Gleiches für Gleiches – prangert Goya Falschheit und Täuschung in den Beziehungen der Geschlechter an. Er zeigt einen Mann und eine Frau, die sich gegenseitig etwas vormachen. Die zwei lachenden Kupplerinnen im Hintergrund aber verraten, dass sie keine vornehme Dame und er kein Gentleman ist.

Andere Blätter spielen mit mehrdeutigen Begriffen wie etwa das Blatt «Ya tienen asiento» mit zwei leicht bekleideten jungen Frauen, die je einen Stuhl auf dem Kopf tragen. Einen Sitz («asiento») haben bedeutete, über Reife und Klugheit zu verfügen und jugendliche Unvernunft hinter sich gelassen zu haben. Die beiden Frauen allerdings, die bereits einen Stuhl zu haben glauben («ya tienen asiento»), ziehen ihre Röcke über die Köpfe und enthüllen vor den Blicken amüsierter Männer ihre Beine.

Grausamkeiten des Kriegs

Goyas Desillusion über das menschliche Dasein gipfelt in seinem Bilderzyklus zum spanischen Unabhängigkeitskrieg (1808–1814). Die bestialischen Greuel auf den Blättern der «Desastres de la guerra» (Die Schrecken des Krieges), die er zum Teil mit eigenen Augen gesehen haben soll, reichen von Erschiessungen wehrloser Zivilisten über Vergewaltigungen von Frauen bis hin zu Verstümmelungen gefangener Soldaten.

Auf Szenen mit Feldschlachten folgen solche mit Plünderungen, Hinrichtungen durch den Strick oder die Garrotte, Erschiessungskommandos, Darstellungen von flüchtenden Frauen und Kindern, von Folterungen, Leichenbergen, entwürdigenden Bestattungen verwesender Körper in Massengräbern, Lynchmorden und Brandschatzungen, schliesslich Szenen der Hungersnot.

«Barbaros!», «Desastres 38», 1810–1814, Radierung.

Taschen

«Ich sah es», «Und das auch», «So ist es geschehen», lauten die knappen Texte. Wie ein moderner Kriegsfotograf schildert Goya in seinen Darstellungen, was sich Menschen gegenseitig anzutun imstande sind. Auch knappe Kommentare und Urteile setzt er unter die Bilder: «Por que?» – Warum? «Barbaros!» – Barbaren! Und manchmal verfällt er in bitteren Sarkasmus: «Para eso habeis nacido» – Dafür wurdet ihr geboren. Die Inschriften werden zum düsteren Monolog des Künstlers.

Lakonisch ist sein Kommentar in dem Blatt «Amarga presencia!» – Bittere Präsenz. Ein gefesselter Mann wird gezwungen, Zeuge der Vergewaltigung seiner Frau zu werden. «Madre infeliz!» – Unglückliche Mutter – heisst es unter einer der tragischsten Szenen der Serie. Eine junge Frau wird tot von drei Männern fortgetragen: ein Opfer der Hungersnot. Zurück lässt sie ein verzweifelt weinendes Mädchen, das gerade Waise geworden ist.

«Madre infeliz!», «Desastres 50», 1812–1814, Radierung.

Taschen

Goya verstärkt die Wirkung mancher Darstellungen, indem er auf berühmte Motive der Kunstgeschichte zurückgreift. So hat er für seinen Gepfählten den «Torso von Belvedere» als Vorlage verwendet: Der lapidar wirkende Titel des Blatts, «Esto es peor» – Das ist schlimmer, erhält durch den Bezug auf das Fragment einer antiken Statue eines Sitzenden eine besonders sarkastische Note.

«Esto es peor», «Desastres 37», 1810–1814, Radierung.

Taschen

Diese umfangreiche Grafikserie, 82 Blätter, kann mit nichts in der Kunstgeschichte verglichen werden, was die Darstellung von Gewalt und Tod betrifft. Was diese Bilder umso eindringlicher erscheinen lässt, ist der Umstand, dass Goya nie moralisierend wirkt. Er ergreift keine Partei, nicht einmal für die Opfer.

Hier werden Täter zu Opfern und Opfer zu Tätern, französische Soldaten und spanische Zivilisten, Männer und Frauen, Junge und Alte fallen mit derselben Grausamkeit übereinander her. Wer unter welcher Flagge mordet, schändet und quält, spielt in den Augen des Künstlers keine Rolle mehr. Das Böse ist im Krieg zum Normalen, ja zum Banalen geworden.

Goya. The Complete Prints, Taschen-Verlag, Köln 2025. Englisch, Deutsch, Französisch. Hardcover im Schuber, 600 S., Fr. 100.–.