20. August 2025 · Es wird gehütet wie ein Schatz: Das Goldene Buch ist ein Dokument der jüngeren Geschichte der Stadt. Viele Jahrzehnte wurde es eher wie ein Gästebuch gehandhabt, dank des strengen Protokolls jüngerer Zeiten ist es zu einem Kunstwerk geworden.

Eva Katharina Prüfer benötigt für ihre Tätigkeit auch Kraft. Eigentlich verlangt die Rolle als Protokollchefin der Stadt Frankfurt zwar eher Tugenden wie Feingefühl, Diskretion und Liebe zum Detail, und diese Eigenschaften passen zu der elegant auftretenden Frau im Dienst des Oberbürgermeisters. Aber die 30 bis 35 Kilogramm, die sie jetzt aus dem Tresor hebt, müssen eben gelegentlich gestemmt werden, wenn sich ein besonderer Gast ankündigt, der sich in das 600 handgeschöpfte Büttenblätter fassende und zu gut zwei Dritteln beschriebene Buch eintragen darf. Es wird im Tresor in einer einst eigens von der Schreinerinnung angefertigten Holzkiste aufbewahrt. Die Protokollchefin der Stadt Frankfurt ist die Hüterin des „wertvollsten Buchs der Stadt“, wie es Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) gerne nennt. Sie ist verantwortlich dafür, dass die so seltenen Einträge erlesener Unterzeichner der Würde der Gäste entsprechend und gemäß der protokollarischen Etikette vollzogen werden.

Eva Katharina Prüfer, Leiterin des Protokolls der Stadt Frankfurt am Main öffnet das aktuelle Goldene Buch der Stadt Frankfurt.

Der Singular Goldenes Buch ist dabei etwas irreführend, da es sich bereits um zwei Bücher handelt. Und der Wert ist auch in zweierlei Währung zu bemessen. Schon der Einband, in den Jahren zwischen 1904 und 1907 unter Mitwirkung mehrerer Künstler maßgeblich von dem seinerzeit in Deutschland lebenden italienischen Bildhauer und Medailleur Augusto Varnesi hergestellt und unter anderem mit Goldverzierungen und einer Elfenbeinschnitzerei versehen, die Karl den Großen während der Synode von Frankfurt im Jahr 794 zeigt, ist ein kostbarer Schatz. Gestiftet wurde er 1994 von Moritz Freiherr von Bethmann und seiner Gemahlin Helene Freifrau von Bethmann zum „Andenken an das 1100jährige Bestehen der Stadt Frankfurt und zur Feier des neuen Rathausbaues“. So steht es in der Widmung des Buches.

Auf ganz andere Weise unbezahlbar sind die Unterschriften, die das Goldene Buch vereint. „Sie sind ein unersetzliches Zeitzeugnis und auch so etwas wie das Gedächtnis der neueren Geschichte Frankfurts“, sagt Prüfer. Ausnahmsweise hat sie das Buch auf einem Tisch in einem Sitzungssaal im Römer ausgelegt, wendet mit weißen Stoffhandschuhen geschützt ebenso sorgfältig wie vorsichtig die Seiten.

Grund für das aufmerksame Blättern durch das Goldene Buch ist die Frage, wie oft wohl Birgit Prinz in diesem Buch ihre Unterschrift verewigen durfte. Bei ihrer bislang letzten Signatur im Jahr 2022 beim Empfang des Fußball-Nationalteams der Frauen durfte die einst beste Fußballspielerin der Welt als Teampsychologin unterzeichnen, im Gespräch am Rande der Feierlichkeit kam sie bei der Zählung auf ein gutes Dutzend an Einträgen ins Goldene Buch nach ihren zwei Weltmeistertiteln, den fünf Europameisterschaftserfolgen sowie den Europapokaltriumphen mit dem FFC Frankfurt sowie manchen Jahren, in denen schon das Double aus DFB-Pokal und Meistertitel für einen Empfang ausreichte. Tatsächlich findet sich der Autograph so oft wie vermutet im Goldenen Buch. Aber selbst Protokollchefin Prüfer staunt, was sich auf dem Weg zu dieser Erkenntnis offenbart. Birgit Prinz ist mitnichten die Rekordunterzeichnerin.

Aber der Reihe nach: Ihren Anfang nimmt die Geschichte des Goldenen Buchs im Jahr 1903, obwohl der Auftrag für die Herstellung des Einbands wohl erst 1904 erteilt wurde. Im Institut für Stadtgeschichte öffnet Michael Matthäus eigens den Tresor in der Privilegienkammer, die sich am Kreuzgang des Karmeliterklosters an der Münzgasse befindet. Dort ist neben weiteren bedeutsamen Dokumenten der Stadtgeschichte wie dem Frankfurter Exemplar der Goldenen Bulle auch der erste Band des Goldenen Buches archivaliengerecht gelagert. Er beinhaltet die ersten 500 Seiten mit allen Unterschriften bis zum 28. August 1967, als Carlo Schmid, einer der Väter des Grundgesetzes, sich aus Anlass der Verleihung des Goethepreises als Letzter eintrug.

Matthäus hat das Buch auf einem Tisch ausgebreitet, wie Protokollchefin Prüfer trägt er weiße Handschuhe und geht genauso sorgsam mit den wertvollen Seiten um. Heute ist weniger Vorsicht geboten, bei ausländischen Delegationen ist Matthäus mittlerweile achtsamer. Eine Besuchergruppe chinesischer Archivare, so berichtet er launig, habe er einmal in eine unangenehme Lage gebracht, als er sie beim Blättern freudig auf zufällig entdeckte chinesische Schriftzeichen aus den späten dreißiger Jahren hinwies – es handelte sich um Vertreter der von Tschiang Kai-schek angeführten Republik China und somit des Gegenspielers des kommunistischen Staatsgründers Mao. Der mit allen diplomatischen Fallstricken vertrauten Protokollchefin Prüfer wäre das vermutlich nicht passiert.

Für Matthäus ist auch heute noch jede Beschäftigung mit dem Buch eine Entdeckungsreise, wie er sagt. So zeigt er sich erstaunt, dass sich in dem edlen Band wider Erwarten doch schon Fußballerunterschriften finden: Die Eintracht-Meistermannschaft war 1959 ein Grund, den bis dato enger gezogenen Kreis an Honoratioren auf profane Sportler auszuweiten. Alfred Pfaff, Richard Kreß, Dieter Lindner, Dieter Stinka oder István Sztani reihten sich freilich noch demütig Zeile für Zeile und platzsparend untereinander ein, während sich spätere Fußballteams bisweilen eigenmächtig über zwei Seiten ausbreiteten. Beim Empfang der Frankfurter Europapokalsieger vor drei Jahren hielt nun gar ganz gegen jede Gepflogenheit Einzug, dass sich Spieler samt ihrer Rückennummer verewigten und einer gar in großen Lettern „SGE!“ in das Buch zu schreiben wagte – Peter Feldmanns vermeintlicher Pokalklau war also gar nicht der einzige Verstoß gegen die Etikette.

1990, so erzählt Oberbürgermeister Josef gerne die ihm aus Weltmeisterkreisen anvertraute Anekdote, soll Weltmeistertrainer Franz Beckenbauer seine Mannschaft angewiesen haben, mit einem gewissen Abstand unter seiner zentral platzierten Unterschrift zu signieren – während sich Beckenbauer vier Jahre zuvor beim Empfang nach der Endspielniederlage bei der WM in Mexiko noch zurückhaltender unter seine Spieler gemischt hatte. Die Tradition der Einträge deutscher Fußballteams ins Goldene Buch geht auf die seit 1966 übliche Gepflogenheit zurück, deutsche Sportler nach Turnieren im Ausland nach der Landung am Frankfurter Flughafen im Rathaus zu empfangen.

Das Goldene Buch ging also auf Reisen und man merkt Eva Katharina Prüfer noch heute an, dass solche Ausflüge einer Protokollchefin nicht vollends behagen. „Aber das gehört zum Handlungsrahmen eines Oberbürgermeisters, und das ist auch richtig so“, sagt Prüfer. Die Protokollarbeit bestehe deshalb so gut wie gar nicht aus festgeschriebenen Regeln, sondern basiere auf gelebtem Wissen und gelebter Praxis. Diese besagt in Frankfurt, dass sich neben erfolgreichen Sportlern und Staatsgästen beispielsweise Preisträger der zahlreichen hochrangigen städtischen Auszeichnungen eintragen dürfen; nicht ganz zwingend hingegen die mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels Ausgezeichneten. Ehrenbürger und Nobelpreisträger mit Bezug zu Frankfurt dürfen ebenfalls ihren Schriftzug ins Buch setzen, wie der höchstrangige Vertreter beispielsweise des Gastlandes bei der Buchmesse oder auch einer Partnerstadt bei der Unterzeichnung der Urkunde.

Es sind also ungeschriebene Regeln, die das Goldene Buch bestimmen. Dazu gehört, dass ein Schriftzug eigentlich nur einmal aufzutauchen hat. Womit wir beim Fall Birgit Prinz wären, die sich für ihren Schriftzug erstaunlicherweise bei jeder ihrer zahlreichen Gelegenheiten einen Platz rechts unten auf der Seite ausgesucht hat im Teamgefüge – für die Psychologin Prinz vielleicht ein interessantes Detail für die Analyse ihres eigenen Selbst. „Bei Sportlerempfängen ist es nicht so einfach, die sonst strengen Regeln einzuhalten. Es sollen ja eben auch die in Erinnerung behalten werden, die zum Erfolg einer Mannschaft beigetragen haben“, sagt Prüfer. Da müsse man Ausnahmen von der strengen Regel akzeptieren, wonach eine Person eigentlich nur einmal im Buch stehen solle. Ob nun der jüngste Prinz-Schriftzug in der Rolle als Teampsychologin seine Berechtigung gehabt habe, will Prüfer denn auch nicht bewerten. Und jemandem den Stift aus der Hand zu reißen, der schon vor dem Goldenen Buch sitzt, käme aus Gründen der Etikette vermutlich auch nicht infrage. Und so mag sich vielleicht sogar manch einer bei solchen Gelegenheiten mit seinem Schriftzug ins Goldene Buch hineingemogelt haben.

Eine grundsätzliche Entwertung wäre das freilich nicht, wenn man auf die zwölf Jahrzehnte lange Geschichte zurückblickt. Denn der erste Band erstaunt nach einer kunstvoll gestalteten ersten Seite mit der Unterschrift von Kaiser Wilhelm II., die anlässlich eines Besuchs Frankfurts im Jahr 1903 bereits im Vorgriff auf das angedachte Goldene Buch angefertigt wurde, mit erstaunlich belanglosen Seiten voller Unterschriften. Das Buch ähnelt viele Jahre mehr einem Gästebuch im heimischen Haushalt. Zahllose Unterschriften stehen untereinander, nicht einmal der Anlass der Zusammenkunft wurde vermerkt, oftmals erst nachträglich von Stadthistorikern mit Bleistift hinzugefügt, wenn er zweifelsfrei ermittelt werden konnte. Das zieht sich bis in die dunkle Zeit der Naziherrschaft, wo Adolf Hitlers Unterschrift ebenfalls ohne Vermerk des Besuchsanlasses und wohl in großer Eile wegen terminlicher Nöte hingekritzelt wurde; in der von Graphologen und Psychologen oft sezierten typischen Neigung nach rechts unten. Frankfurt entschied sich bewusst dagegen, die Seite mit Hitlers Unterschrift wie auch jene mit denen anderer Nationalsozialisten herauszutrennen. Stattdessen wurden nach dem letzten während des Zweiten Weltkriegs vollzogenen Eintrag 13 Seiten frei gelassen – eine für jedes Jahr der Nazidiktatur.

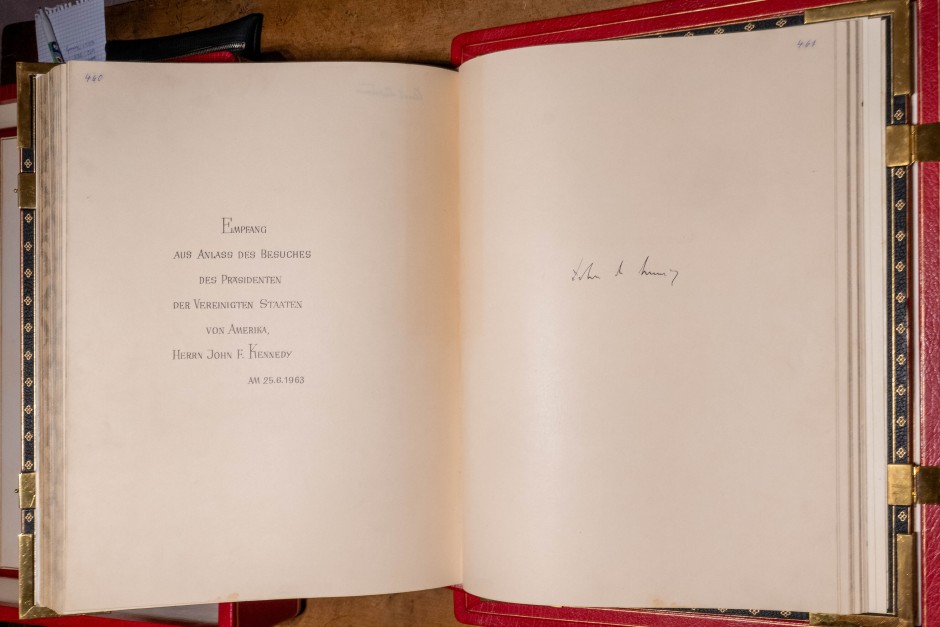

Ganz lässig: John F. Kennedy trägt sich am 25. Juni 1963 in das „Goldene Buch“ ein unter den Augen von Oberbürgermeister Werner Bockelmann.Foto: Lutz Kleinhans

Seine Unterschrift ist unerwartet wenig charismatisch.

Die Analyse von Einträgen ins Goldene Buch ist ein ganz eigenes Thema. Denn erstaunlich selten fügen Ehrengäste ihrem Schriftzug noch Worte der Würdigung Frankfurts oder des Besuchsanlasses bei. Udo Lindenberg bindet seinen Schriftzug in ein durchaus gelungenes Selbstporträt mit dem markanten Hut ein. Andere finden ein paar warme Worte. Aber gerade die vielleicht bedeutsamsten Gäste fallen durch Demut und Bescheidenheit auf. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy beschränkte sich bei seinem Frankfurt-Besuch am 25. Juni 1963 beispielsweise auf eine nahezu zierliche Unterschrift, in der keine der Initialen JFK und somit auch nicht das allein stehende F merklich hervorsticht. Die Queen und ihr aufgrund weiterer alleiniger Besuche mehrfach im Buch zu findender Prinzgemahl unterschrieben bemerkenswert schlicht mit Elizabeth und Philip, lediglich ein angehängtes R für „Regina“ weist auf die Rolle der Königin hin. Anders als Fürsten, Prinzen und sonstige Vertreter diverser deutscher Adelshäuser, die bei ihren Eintragungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts jeden ihrer Nebentitel vermerkten.

Nicht unbedingt eine Frage der Zurückhaltung, aber der veränderten Gepflogenheiten ist der Umgang der Frankfurter Oberbürgermeister mit ihrem Namenszug: Wie schon sein Vorgänger Peter Feldmann verzichtet auch Mike Josef darauf, seine Unterschrift zu jenen seiner Gäste hinzuzufügen. Stadtoberhäupter wie Walter Wallmann oder Petra Roth haben das noch anders gehandhabt, und so ist die einst für ihre Schnelligkeit auf dem Rasen bekannte Sportlerin Birgit Prinz gegen dieses Duo tatsächlich chancenlos im Wettrennen um den Titel der Rekordeintragungen im Goldenen Buch. Das gute Dutzend an Prinz-Schriftzügen übertreffen Wallmann und Roth mit links – auch wenn sie beide nachweislich als Rechtshänder unterschrieben haben.