Der Weg zur angewandten Gentherapie ist lang: Nicht nur muss ein genetisches „Reparatur-Kit“ für den krankmachenden Defekt im Patientengenom entwickelt und dieses – in künstlich erzeugte Viren verpackt – sicher zum Behandlungsort im Körper geschleust werden. Auch müssen die beladenen Viren in ausreichender Menge hergestellt werden können. Diesem wichtigen Schritt ist das Team um Patrick Most, Professor für „Molekulare und Translationale Kardiologie“ der Medizinischen Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg, dank einer großzügigen Spende der Dietmar Hopp Stiftung nun bedeutend nähergekommen: Die Stiftung fördert mit 1,2 Millionen Euro den Aufbau und Betrieb einer hochkomplexen Produktionseinheit für therapeutische Viren. Mit der neuen Ausrüstung können diese in der Abteilung für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie des UKHD in größeren Mengen als bisher hergestellt, aufgereinigt und auf ihre Qualität hin überprüft werden.

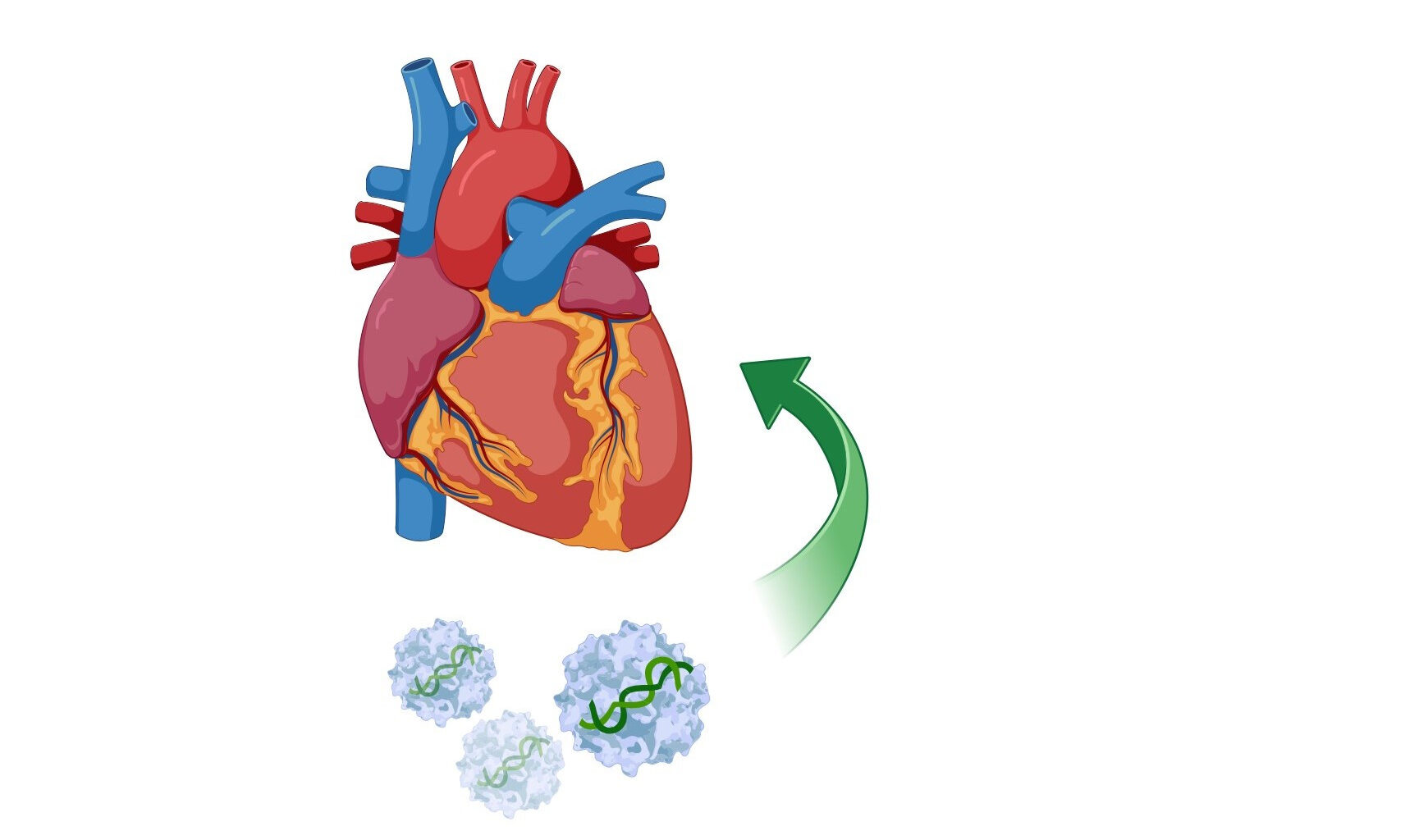

Gentherapien haben das Potential, bisher unheilbare Erkrankungen behandelbar zu machen, indem krankheitsverursachende genetische Veränderung korrigiert werden. Dazu werden intakte Kopien der beschädigten oder blockierten Gene in die betroffenen Zellen eingeschleust. Dank der „Reparatur-Gene“ können die Zellen ihre gestörten Funktionen wenigstens zum Teil wieder aufnehmen. Als Transporter der Reparatur-Gene dienen Viren: Diese „Gen-Taxis“ docken an die Zellen an und übertragen das genetische Material. Dazu werden sogenannte Adeno-assozierten Viren (AAV) verwendet, die schon lange in der medizinischen Forschung zum Einsatz kommen.

Mehr als 15 Jahre Forschung an Gentherapie der chronischen Herzschwäche

AAV-basierte Gentherapien kommen bereits erfolgreich bei einzelnen Erkrankungen des Zentralen Nervensystems, des Auges oder der Leber zum Einsatz. Damit bald auch Patientinnen und Patienten mit chronischer Herzschwäche von dieser Therapieform profitieren können, forscht die Arbeitsgruppe um Dr. Julia Ritterhoff und Prof. Dr. Patrick Most, Sektion Molekulare und Translationale Kardiologie des UKHD, seit mehr als 15 Jahren intensiv an passenden „Reparatur-Genen“ nebst Gen-Taxis und testete das Verfahren erfolgreich an Mäusen. Vor der ersten Anwendung am Menschen muss die neue Gentherapie sich jedoch noch am Großtiermodell, dem Schwein, als sicher und wirksam erweisen.

Dazu reichten die bisherigen Produktionskapazitäten für die Viren jedoch nicht aus, denn nun wird ein Vielfaches der bisherigen Menge benötigt. Mit dem neuen Equipment gelingt die Herstellung unter Beachtung regulatorischer Anforderungen und Entwicklungsprozesse. Zur Produktionseinheit gehören beheizbare Fermenter, die bis zu 200 Liter Nährmedium für die Zell- und Virenanzucht fassen, eine Aufreinigungsanlage sowie Geräte, die messen, ob ausreichend viele Viren die therapeutische Gene aufgenommen haben.

‚;