Wenn das Museum für Moderne Kunst (MMK) Elizabeth Catlett zeigt, Rosemarie Trockel oder – wie vor Kurzem noch – „Undermining the Immediacy“ mit aktueller, junger Kunst, dann bleibt immer etwas zurück. Schon beim Eröffnungsrundgang im März hatte Museumsdirektorin Susanne Pfeffer erläutert, dass der so intensiv dreinblickende Patriarch, der auch vom Ausstellungsplakat starrt, angekauft worden ist. Die Videoarbeit „Rotor Vector“ von Atiéna Kilfa von 2024 ist einer der jüngsten Neuzugänge in der Sammlung, die der Stadt gehört.

Seit 2020 haben die städtischen Museen und das Institut für Stadtgeschichte wieder die Möglichkeit, ihre Sammlungen zu ergänzen und zu erweitern. Seither gibt es einen Ankaufsetat von jährlich 1,1 Millionen Euro, auf den sie zurückgreifen können. Nach Informationen der F.A.Z. sind allein von 2022 bis März 2025 Objekte im Wert von 4,9 Millionen Euro angeschafft worden. Spitzenreiter ist das MMK mit 1,69 Millionen Euro.

Dass das MMK an der Spitze steht, liegt an einer Besonderheit: Seit 2019 hat Direktorin Pfeffer einen Ankaufsetat von 500.000 Euro im Jahr. Es hatte damals geheißen, nur unter der Bedingung, jährlich ein Budget für Anschaffungen zu haben, das schon ihre Vorgängerin Susanne Gaensheimer für absolut notwendig gehalten hatte, sei Pfeffer 2018 nach Frankfurt gekommen.

Die Ankäufe „mehren das Vermögen der Stadt“

2002 hatte der damalige neue MMK-Direktor Udo Kittelmann, bei dem Pfeffer gearbeitet hatte, einen Ankaufsetat von 400.000 Euro zugesprochen bekommen, doch als von 2002 an die Haushaltslage der Stadt schlechter wurde und auch der damalige Kulturdezernent Hans-Bernhard Nordhoff (SPD) die Streichung des Balletts Frankfurt und zahlreiche weitere Sparmaßnahmen vertreten hatte, war auch an einen Ankaufsetat für städtische Kunst nicht mehr zu denken. 2004 wurde der Posten gestrichen.

Dass die neue MMK-Direktorin schaffte, was weder die Vorgängerin noch andere Kollegen erreicht hatten, wurde im ersten Moment nicht von allen erfreut zur Kenntnis genommen. Doch ein Jahr später schon habe auch der Wunsch der anderen Museumsdirektoren nach einem Ankaufsetat erfüllt werden können, sagt Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). „Das ist großartig. Ich ziehe eine sehr positive Bilanz der ersten fünf Jahre. Ich bin dem damaligen Kämmerer Uwe Becker (CDU) auch im Nachhinein sehr dankbar, dass er das ermöglicht hat.“

Seit 2020 gibt es neben den 500.000 Euro jährlich für das MMK einen zusätzlichen Etat von 600.000 Euro für alle anderen städtischen Häuser. Die städtische Kunstsammlung selber kann in jedem Jahr für rund 25.000 Euro Erwerbungen tätigen. Ankäufe von hiesigen Künstlern, aber auch auf den ersten Blick überraschende Positionen wie die teilweise Abwicklung der noch fehlenden Oberbürgermeisterporträts, die im Römer hängen und wie alle Porträts dem Historischen Museum gehören, zählen dazu.

„Das ist ein sehr ordentlicher Etat, mit dem wir auch gut arbeiten können. Ich gehe davon aus, dass er so erhalten bleibt. Wir haben prinzipiell im Moment auch gar keinen größeren Bedarf. Denn in der Praxis hat sich gezeigt, dass das auskömmlich ist“, sagt Hartwig. Die 1,1 Millionen Euro seien „sinnvollerweise im Investitionshaushalt verortet“. Denn die Ankäufe „mehren das Vermögen der Stadt“. Die handle dank des Etats souverän. „Das ist ja kein verlorenes Geld, im Gegenteil.“ Eine gewisse Unabhängigkeit aber ermöglicht das städtische Budget – auch wenn bei vielen Erwerbungen weiter Förderer und Sponsoren eine enorme Rolle spielen, ganz abgesehen von Schenkungen und Nachlässen.

Spektakuläre städtische Erwerbung: Die Fotografie der Zeil aus dem Jahr 1846 von Henry Fox Talbot für das Institut für Stadtgeschichte.ISG FFM

Spektakuläre städtische Erwerbung: Die Fotografie der Zeil aus dem Jahr 1846 von Henry Fox Talbot für das Institut für Stadtgeschichte.ISG FFM

Ganz frei allerdings handeln die Museen nicht. Denn jeder Abkauf wird vom Kulturamt überprüft, auch wenn die Museen und das Institut für Stadtgeschichte frei priorisieren, was sie erwerben möchten. Und bei allen Beträgen von mehr als 20.000 Euro muss der Kulturausschuss der Stadtverordnetenversammlung in nicht öffentlicher Sitzung zustimmen. „Dann stellen die Museumsleitungen die Werke, die sie kaufen möchten, persönlich vor. Das finde ich auch richtig so“, sagt Hartwig.

Fotografien von Henry Fox Talbots

Für Summen unter 20.000 Euro stimmen sich die Museen mit dem Kulturamt ab, untereinander kommunizieren sie nicht. Sollte es je dazu kommen, dass zwei große Ankäufe in derselben Zeit getätigt werden sollten, könne man immer über eine Bezahlung in Tranchen verhandeln. „Es hat noch nie eine Konfliktsituation oder eine Neiddebatte gegeben. Viele der städtischen Häuser kaufen unter 20.000 Euro. Die großen Volumina beschränken sich auf einige Museen. Die Caricatura etwa hatte einen sehr großen Nachholbedarf, da haben wir in den ersten Jahren des Etats viel möglich gemacht. Jetzt sind andere Museen dran“, so Hartwig.

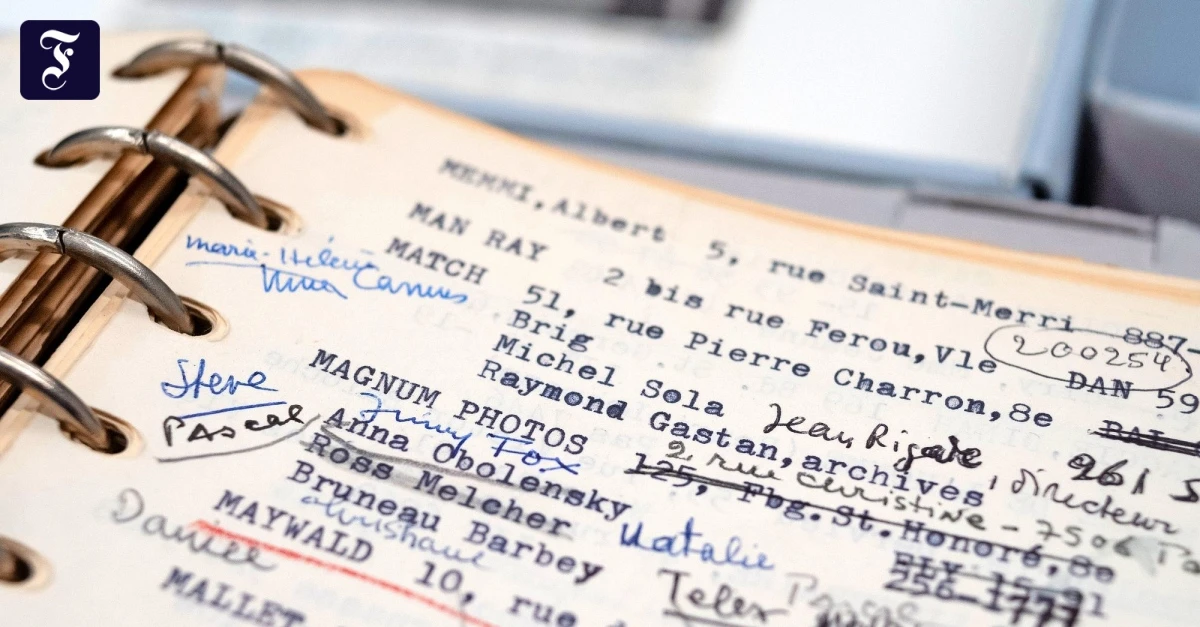

Dass nicht nur zeitgenössische Kunst, sondern auch zeitgenössische komische Kunst ihren Preis hat, kann man aus der Summe ableiten, die das Caricatura Museum von 2022 bis 2024 ausgeben konnte. Es hat Anschaffungen in Höhe von mehr als 1,4 Millionen Euro getätigt – auch Vorlässe und Nachlässe von Künstlern, die dem Haus seit Jahren verbunden sind und in großen Ausstellungen gezeigt wurden, fallen darunter. Auch das Konvolut von Werken und Lebensunterlagen der Fotografin Gisèle Freund, das Hans Georg Puttnies zusammengestellt hatte und das dessen Nachlassverwalter Ende 2022 an das Jüdische Museum verkauft hatte, gehört zu den besonderen Schätzen, die aus dem Etat erworben werden konnten.

Im März 2023 hat das Institut für Stadtgeschichte die spektakuläre Erwerbung von Henry Fox Talbots früher Fotografie der Zeil aus dem Jahr 1846 vorgestellt, die bis dahin kaum bekannt war und die nach den damaligen Angaben ein Sammler, der nicht namentlich genannt werden wollte, für einen deutlich niedrigeren Preis abgab, als er ihn in einer Auktion hätte erzielen können. Auch das gehört zum diskreten Geschäft der Erwerbungen: dass Preise nicht öffentlich genannt werden, um die Interessen der Museen und der Verkäufer gleichermaßen zu schützen.

KI-Artikelchat nutzen

Mit der kostenlosen Registrierung nutzen Sie Vorteile wie den Merkzettel.

Dies ist

kein Abo und kein Zugang zu FAZ+

Artikeln.

Sie haben Zugriff mit Ihrem Digital-Abo.

Vielen Dank für Ihre Registrierung

Viele andere Kommunen haben für städtische Sammlungen und Ankaufsetats Jurys eingesetzt. In Frankfurt allerdings entscheiden die Museumsleitungen allein, was angeschafft werden soll. Die Expertise hätten die Direktoren selber, und „bei großen Volumen und Auktionen gibt es ja auch Einschätzungen des Kunstmarktes“, sagt Hartwig. Eine Jury oder Ähnliches gebe es nicht. Die Stadtverordneten des Kulturausschusses bewerteten mit ihrem Votum ja die geplanten Käufe.

„Wir haben auch noch keine böse Überraschung erlebt“

Werde ein Antrag abgelehnt, werde nicht gekauft. „Es hat schon ein- oder zweimal Diskussionen gegeben, und es ist theoretisch denkbar, dass es keine Zustimmung gibt.“ Praktisch ist das noch nicht vorgekommen. „Über einen Cameron Rowland etwa kann man trefflich streiten. Aber wenn eine Direktorin des MMK, die den internationalen Markt sehr gut kennt, das kaufen will, vertrauen wir deren Kenntnissen“, sagt Hartwig.

„Wir haben als Stadt das Vertrauen in die jeweilige Museumsdirektion, dass sie die Kompetenz hat, die Sammlung zielführend zu erweitern. Ich fände eine Jury falsch. Wir reden ja auch nicht ins Ausstellungsgeschäft hinein. Man kann natürlich Kritik üben, aber für mich entscheidend ist, dass die Hausleitungen die Souveränität haben, ihr eigenes Programm zu machen.“ Das gehöre „zum demokratischen Umgang mit der Kunst dazu. Wir haben auch noch keine böse Überraschung erlebt.“

Das könne sich aber gleichwohl ändern, sagt die Dezernentin mit Blick auf politische Mehrheiten. „Künftig ist auch denkbar, dass in den entsprechenden Ausschüssen sehr viele AfD-Mitglieder sitzen, die ihre Zustimmung verweigern. Das ist in Frankfurt bisher nicht der Fall.“

Etliche Etatposten haben in den vergangenen Jahren auch Rückkäufe im Zusammenhang mit Restitutionen aus der Zeit der nationalsozialistischen Verfolgung betroffen. Denn manches Werk, das als Raubgut identifiziert worden ist, bleibt nach Verhandlungen mit den rechtmäßigen Eigentümern doch in den Sammlungen. Hartwig sieht auch über Frankfurt hinaus Handlungsbedarf, weil künftig im Verfahren der Schiedsgerichtsbarkeit über die Restitution von NS-Raubgut verhandelt wird.

„Bisher haben wir das über den Ankaufsetat lösen können. Aber wir werden wegen der Einrichtung der Schiedsgerichtsbarkeit künftig mehr Fälle von Restitution haben. Nicht nur in Frankfurt. Perspektivisch muss der Bund mit dieser Gesetzesänderung die Kommunen in die Lage versetzen, zu agieren.“ Das heißt: „Es müsste dafür ein eigenes Budget geben.“