Im Buch nennt sie ihn „Strecker“. Er ist Untermieter im Haus der Eltern. Strecker ist Schriftsteller, gebildeter als die Eltern, die im Erdgeschoss eine Polsterwerkstatt betreiben. Die Eltern sind froh, dass er der kleinen Lene bei den Hausaufgaben hilft. Dass Lenes Schreibheft trotzdem voller Tintenkleckse ist, bemerkt nur die Lehrerin, die darüber schimpft. Der Tintenklecks entsteht jedes Mal, wenn Lene nicht mehr weiterschreiben kann, weil Strecker seine Hände unter ihr Hemdchen gleiten lässt und seinen Finger in sie steckt. Das tut „höllisch weh“ und „jetzt muss man sich irgendwo festhalten können. Ich halte mich am Füller fest und schaue auf den blauen See, der größer wird.“

Schweigen und Durchhalten ist für alle Überlebensstrategie

Jahrzehntelang hat Helene Bracht das, was ihr als Mädchen passiert ist, abgetan als „kleine Fummelei“. Dabei hat sie sich durchaus intensiv mit Körper und Seele beschäftigt, studierte Erziehungswissenschaften und Psychologie, wurde später Schauspielerin und Regisseurin. Heute arbeitet sie wieder als Psychologin mit eigener Praxis. Doch die 1955 geborene Helene Bracht musste 70 Jahre alt werden, bevor sie jetzt in einem ebenso klugen wie berührenden Buch beschreiben konnte, wie „das bisschen Gefummel“ sie ihr ganzes Leben lang begleitet und wie tief es ihre Beziehungen und ihre Sexualität geprägt hat. Titel: „Das Lieben danach“.

Am Anfang steht die Frage: Warum hat sie nichts gesagt? Weil die Siebenjährige erlebt, wie die Mutter dem Vater grimmig, aber gehorsam aus der Küche ins Schlafzimmer folgt, wenn der „die Küchentür aufreißt und mit finster entschlossener Miene exakt zwei Wörter ausstößt: „Irma, jetzt!“ Weil der schwer kriegsversehrte Vater, dessen Becken bei einem Bombenangriff zertrümmert wurde, seine Schmerzen „mit stoischem Ingrimm“ aushält und die Tochter stets dazu angehalten wird, ihn dafür zu bewundern?

Dass „auch ich klaglos Schmerzen aushielt, verband mich aufs Innigste mit meinem Vater. Ich wollte auch meinen Teil der Last tragen.“ In der Wirtschaftswunderzeit ist Schweigen und Durchhalten für alle Überlebensstrategie.

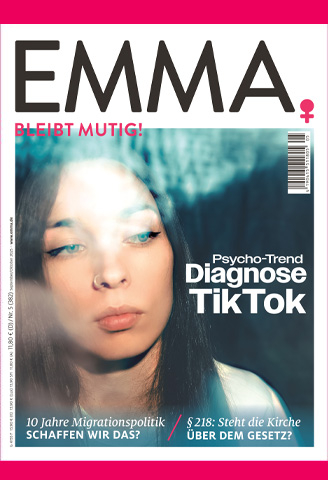

Mehr EMMA lesen! Die September/Oktober-Ausgabe gibt es als Printheft oder eMagazin im www.emma.de/shop

Mehr EMMA lesen! Die September/Oktober-Ausgabe gibt es als Printheft oder eMagazin im www.emma.de/shop

Und dann ist da noch die perfide Strategie des Täters, die so typisch wie zerstörerisch ist: „Du bist etwas ganz Besonderes“, versichert Strecker dem von den Eltern so oft übersehenen Mädchen. Strecker ist beides: „mein Held“ und ein Täter.

Was diese Ambivalenz für ihr künftiges (Liebes)Leben bedeutet, beschreibt Helene Bracht präzise und schmerzhaft ehrlich. Da sind zunächst die „schwitzenden Jungen“, denen sie sich zur Verfügung stellt.

Das Gefallenwollen unter Missachtung der eigenen Wünsche macht die junge Frau zu einer „guten Liebhaberin“: „Ich achtete auf jede Regung, las die sprichwörtlichen Wünsche von vielen Augenpaaren ab.“ Es ist die Zeit der sexuellen Befreiung. „Ich bewegte mich im Mainstream. Keine Auffälligkeiten.“

Es folgen: Eine erste feste Beziehung, die endet, weil sie sich vor dem Sex übergeben muss. Sex mit Männern, der nur funktioniert, wenn sie über jeden Schritt die absolute Kontrolle behält. Und Sex mit Frauen, in denen sie, wie sie offen zugibt, selbst zu einer Art Täterin wird.

Helene Bracht reflektiert und philosophiert in poetischer Sprache über Scham, Kontrollverlust und Grenzen, verliert sich aber nie in der Abstraktion, sondern findet immer wieder zu sich selbst und ihrer Urverletzung. Und natürlich weiß sie, dass das Private politisch ist: „Wäre das Patriarchat ein Wirtschaftsunternehmen, würde ein weibliches Missbrauchs-Skillset umstandslos als Kompetenzprofil für weibliche High-Performer durchgehen. Zumindest bei mir hat das tadellos geklappt.“

Weiterlesen: Helene Bracht: Das Lieben danach (Hanser, 22 €)