Wir schreiben das Jahr 2025: Ganz Deutschland möchte kriegstüchtig werden. Ganz Deutschland? Nein, eine kleine, unbeugsame Minderheit weigert sich, dem Ruf zur militärischen Pflichterfüllung zu folgen. Sie denkt darüber nach, was es wirklich bedeutet, für einen Staat sein Leben zu opfern.

Genau hier setzt Ole Nymoen mit seinem Buch „Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde“ an. Der junge Journalist und Podcaster hinterfragt die weitverbreitete Vorstellung, dass Bürger*innen im Krieg ihr Leben für die Sicherheit eines Staates opfern müssten.

Kriegstüchtigkeit als nationale Pflicht?

Angesichts zunehmender internationaler Krisen und geopolitischer Spannungen werden in Deutschland wieder lange vergessene Themen wie Wehrpflicht, nationale Verteidigungsfähigkeit und Aufrüstung diskutiert.

Nymoens Text kritisiert dies – und bietet eine klare Gegenposition zu offizieller Rhetorik von Politik und Medien, die vor allem von angeblichen neuen Pflichten und Solidaritätsappellen geprägt ist.

Er argumentiert nachvollziehbar: Das Sicherheitsinteresse eines Staates deckt sich längst nicht automatisch mit dem Schutz der Menschen, die zufällig in ihm leben.

Der Autor zweifelt daran, dass der Verlust von Menschenleben für den Staat gerechtfertigt sein kann, und sieht diese Zweifel nicht als Zeichen von Schwäche, sondern als Akt von Humanität und Protest für individuelle Selbstbestimmung.

Das Konstrukt nationaler Solidarität

Besonders eindrücklich ist seine Analyse, wie in Zeiten politisch geforderter Aufrüstung Einzelne zu pflichtbewussten Mitgliedern einer vermeintlichen Solidargemeinschaft stilisiert werden.

Die vielbeschworene nationale Solidarität erscheint ihm als Konstrukt, das individuelle Verantwortung und Leben einem abstrakten Anspruch des Staates unterordnet– und gleichzeitig reale gesellschaftliche Ungleichheiten und politische Polarisierung verschleiert.

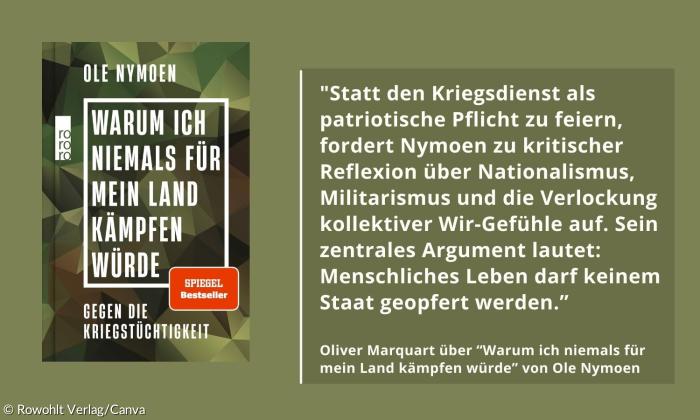

Statt den Kriegsdienst als patriotische Pflicht zu feiern, fordert Nymoen zu kritischer Reflexion über Nationalismus, Militarismus und die Verlockung kollektiver Wir-Gefühle auf. Sein zentrales Argument lautet: Menschliches Leben darf keinem Staat geopfert werden; wahre kollektive Selbstbestimmung zeigt sich darin, sich dieser Vereinnahmung zu entziehen.

Auch die Instrumentalisierung junger Menschen durch politische Entscheidungsträger beschreibt Nymoen eindringlich. In Kriegssituationen werden sie zu „Menschenmaterial“, während die Verantwortung über Krieg und Frieden weit entfernt von der Betroffenheit der Bürger*innen liegt.

Der Staat als Gewaltmonopolist

„Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde“ beleuchtet auch den Staat als Gewaltmonopolisten und zeigt auf, dass Staaten im Kern durch Gewalt – nach innen wie nach außen – definiert sind.

Im Vordergrund stehen dabei staatliche Machtinteressen bis hin zu Krieg, nicht das Wohl der Bürger*innen. Die vielzitierte Verteidigungsgemeinschaft dient weniger dem Schutz der Bevölkerung als vielmehr der Sicherung und Erweiterung staatlicher Souveränität.

Man könnte Nymoen vorwerfen, dass er moralische Verantwortung in Extremfällen kaum thematisiert und die Idee der Verteidigung vernachlässigt. Doch genau darin liegt seine Stärke: Er zwingt uns, über den Wert jedes einzelnen Lebens, die Legitimität staatlicher Macht und das Spannungsfeld zwischen Pflicht und Moral nachzudenken.

„Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde“ provoziert, ohne plakativ zu sein. Es fordert zur Selbstreflexion auf, lädt ein, die eigenen Überzeugungen zu prüfen. Damit ist es eine streitbare, notwendige Intervention in Debatten über Krieg, nationale Interessen, Bürgerpflicht und gesellschaftliche Solidarität – eine Stimme, die für Selbstbestimmung und gegen die Instrumentalisierung des Einzelnen durch den Staat plädiert.

Ole Nymoen. Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde. Rowohlt 2025. 16 Euro.

Hier im sozialen Buchhandel Buch7 bestellen