Die Wortwahl war mal wieder sehr überschwänglich-trumpig: Er habe ein „wundervolles Gespräch“ mit dem „hochgeachteten Präsidenten von Belarus“ gehabt, schrieb der US-Präsident am Freitag vergangener Woche auf seiner Plattform Truth Social. Kurz zuvor hatten er und der belarussische Langzeit-Diktator Alexander Lukaschenko miteinander telefoniert.

Die Unterhaltung sei wirklich „sehr gut“ gewesen, fügte Donald Trump hinzu. Er habe sich dafür bedankt, dass Lukaschenko kürzlich 16 Gefangene aus den gefürchteten Straflagern des osteuropäischen Landes freigelassen habe. Nun hoffe er auf die Entlassung von 1300 weiteren Häftlingen.

Wenige Stunden später empfing Trump Kremlchef Wladimir Putin mit rotem Teppich und einer Kampfjet-Show in Alaska. Und während die Welt gebannt auf das letztlich ergebnisarme Treffen der beiden mächtigen Männer blickte, versandete der Post über Belarus weitgehend unbemerkt in Trumps langer Social-Media-Timeline.

Auch ein zweiter, ähnlich formulierter Beitrag fand einige Tage darauf nur wenig Beachtung. Dabei lohnt die Frage: Was passiert da gerade zwischen Washington und Minsk?

Plötzliche Begnadigungen

Belarus liegt südlich des Baltikums, grenzt im Osten an Russland und im Süden an die Ukraine. Menschenrechtler haben in dem Land mit seinen rund neun Millionen Einwohnern knapp 1200 politische Gefangene registriert, gehen aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Besonders seit der Niederschlagung der regimekritischen Massenproteste im Sommer 2020 zeigen sich internationale Beobachter immer wieder entsetzt, wie brutal der Machtapparat gegen seine Gegner vorgeht.

Da ist etwa die Oppositionelle Maria Kolesnikowa, zu elf Jahren Straflager verurteilt, die laut Mitinsassinnen zwischenzeitlich bis auf die Knochen abmagerte und in Lebensgefahr schwebte. Oder der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Menschenrechtler Ales Bjaljazki, der immer wieder in Isolationshaft gequält wird. Oder Valentin Schtermer, der die grausamen Haftbedingungen nicht überlebte und Medienberichten zufolge im Januar hinter Gittern starb.

Umso mehr überraschte es, dass Lukaschenko vor einigen Monaten plötzlich anfing, vereinzelt Gefangene zu begnadigen. Anfangs erklärten viele Experten sich die wohltätigen Gesten mit dem Versuch des Diktators, das eigene Volk vor der Schein-Präsidentenwahl Anfang des Jahres zu besänftigen.

Doch die Amnestien hielten an, seit 2024 sind auf diese Art bislang rund 300 Menschen auf freien Fuß gelangt. Die Entlassung von mehr als einem Dutzend Insassen Ende Juni – unter ihnen war auch der berühmte Regimegegner Sergej Tichanowski – sei dabei auf persönlichen Wunsch Donald Trumps erfolgt, hieß es aus Minsk. Der US-Präsident hatte kurz zuvor seinen Sondergesandten Keith Kellogg in die belarussische Hauptstadt geschickt.

Wiedervereint: Ex-Häftling Sergej Tichanowski kurz nach seiner Entlassung mit Ehefrau und Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja.

Wiedervereint: Ex-Häftling Sergej Tichanowski kurz nach seiner Entlassung mit Ehefrau und Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja.

© AFP/WOJTEK RADWANSKI

Die Begnadigung Tichanowskis sei der „Preis“ gewesen, den Lukaschenko für den hochrangigen US-Besuch gezahlt habe, sagt der im Exil lebende belarussische Politologe Artyom Shraibman dem Tagesspiegel. „Lukaschenkos Ziel ist ziemlich eindeutig“, fügt er hinzu: „Er will die Aufmerksamkeit des Westens gewinnen und einen Dialog über die Beendigung der Isolation eröffnen, der er seit 2020 ausgesetzt ist.“

Lästige Abhängigkeit von Putin

Wirtschaftlich, politisch und militärisch ist die Ex-Sowjetrepublik stark von Nachbar Russland abhängig. Westliche Sanktionen haben diese Dynamik in den vergangenen Jahren noch verstärkt. Lukaschenko stellte Putin sein Staatsgebiet als Aufmarschgebiet zur Verfügung, als jener im Februar 2022 seinen Großangriff auf die Ukraine begann. Auch der Stationierung russischer Atomwaffen in seinem Land stimmte er zu.

Trump möchte sich profilieren als jemand, der ,Deals’ einfädelt, die seine Vorgänger nicht erreicht haben.

Christian Lammert, Politologe und US-Experte

Doch der Schein der vermeintlich unerschütterlichen Männerfreundschaft zwischen Putin und Lukaschenko trügt, warnen Belarus-Experten immer wieder. Vielmehr halte der belarussische Machthaber nur notgedrungen und zähneknirschend so loyal zu Moskau.

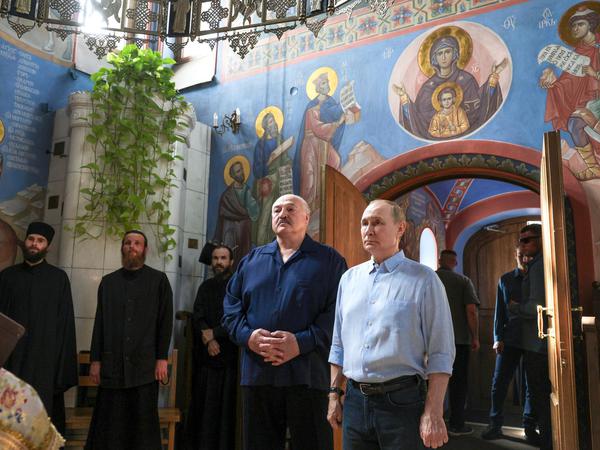

Kremlchef Wladimir Putin (r.) zeigt sich gerne an der Seite von Lukaschenko, auch abseits der politischen Bühne.

Kremlchef Wladimir Putin (r.) zeigt sich gerne an der Seite von Lukaschenko, auch abseits der politischen Bühne.

© dpa/Gavriil Grigorov

In dem Versuch, der Abhängigkeitsspirale zu entkommen, setze der Diktator nun auf intensiveren Kontakt nach Washington, erklärt Artyom Shraibman: „Sein Ziel besteht darin, seinen Handlungsspielraum zu erweitern und nicht vollständig von Russland und dessen ökonomischen Entwicklungen abhängig zu sein.“

Artyom Shraibman ist belarussischer Politologe und Non-Resident Scholar am Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin.

Konkret dürfte Lukaschenko auf drei mögliche Szenarien hoffen, fügt Shraibman hinzu: die Lockerung von US-Sanktionen, die Wiederherstellung regulärer diplomatischer Beziehungen und eine Einbindung in den Ukraine-Verhandlungsprozess, um seine eigene Bedeutung auf internationaler Bühne zu steigern.

Trump ist gerne „Dealmaker“

Und der US-Präsident? „Trumps verstärktes Engagement für die Freilassung politischer Gefangener in Belarus ist weniger durch ein langfristiges menschenrechtliches Programm motiviert, sondern sollte primär im Kontext strategischer und symbolischer Politik betrachtet werden“, sagt Christian Lammert, Professor am John-F.-Kennedy-Institut der FU Berlin.

Christian Lammert ist Professor für Politikwissenschaft am John-F.-Kennedy-Institut der FU Berlin und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Amerikastudien (DGfA).

Der Republikaner könne sich auf diese Weise gleichzeitig als Verteidiger „westlicher Werte“ und als „privilegierter Gesprächspartner eines ansonsten stark isolierten Lukaschenko“ inszenieren, erklärt der Politologe. „Hinzu kommt, dass sich Trump profilieren möchte als jemand, der ,Deals‘ einfädelt, die seine Vorgänger nicht erreicht haben.“

Nicht zuletzt biete die Intervention bei politischen Gefangenen Trump die Möglichkeit, indirekten Druck auf Putins Verbündeten auszuüben, „ohne sofort in die hochsensiblen Gespräche zum Ukraine-Krieg eingreifen zu müssen“, sagt Lammert.

Große Hoffnungen bei Regimegegnern

Doch was auch immer Trumps Beweggründe am Ende genau sein mögen: Viele belarussische Dissidenten sind positiv überrascht vom US-Präsidenten. Auch 19 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger, unter ihnen Swetlana Alexijewitsch und Herta Müller, dankten dem US-Staatschef vor wenigen Tagen in einem offenen Brief für sein Engagement – und baten ihn, nicht nachzulassen.

Mehr zum Thema bei Tagesspiegel Plus „Vor allem Frauen werden systematisch gefoltert“ Wie Tatjana Chomitsch für ihre in Belarus inhaftierte Schwester kämpft Trump will Treffen von Putin und Selenskyj Wie wahrscheinlich ist der Showdown – und was könnte er bringen? Kuscheln als Ablenkung vom Kriegsalltag Zu Besuch im Schweinchen-Café von Kyjiw

Dass nun wirklich – wie aus Washington angedeutet – 1300 politische Gefangene auf einmal freikommen könnten, ist zwar unwahrscheinlich, sagt Christian Lammert. Dafür müsste Trump seine Zugeständnisse an Lukaschenko stark in die Höhe treiben – was wiederum zu Spannungen mit der EU führen könnte, die bislang eine äußerst harte Linie gegenüber Minsk fährt.

Eine schrittweise Amnestie – beispielsweise gekoppelt an Fortschritte in den Ukraine-Verhandlungen – sei aber durchaus denkbar. Auch Artyom Shraibman sagt: Wenn der Preis stimmt, sei Lukaschenko zu allen möglichen Deals bereit. In dieser Hinsicht sei der belarussische Herrscher ganz Geschäftsmann – so wie Trump.