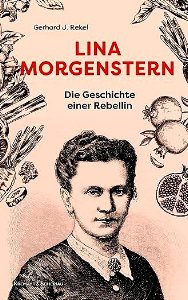

LINA MORGENSTERN:

DIE GESCHICHTE EINER REBELLIN

264 Seiten, Kremayr & Scheriau, 2025

Was getan werden muss

Um ehrlich zu sein: Die meisten Menschen außerhalb Berlins (wo ihr Name zum Gedenken gelegentlich auftaucht) haben vermutlich noch nie von Lina Morgenstern gehört. Man müsste sich spezifisch mit Sozialwissenschaften und dabei mit deren feministischer Aufarbeitung befassen, damit sie in den Fokus gerät. Nun hat der aus Graz stammende Wissenschaftsjournalist Gerhard J. Rekel sich auf gemacht, erneut seiner Lust an Biographischen nachzugehen (man dankt ihm schon eine spannende Geschichte über das Leben des belgischen Unternehmers Georges Nagelmackers, der den Orient-Express „erfand“).

Nun steht eine Frau im Mittelpunkt, die zu den großen Sozialarbeiterinnen und Reformerinnen der deutschen Geschichte zählt: Lina Morgenstern (1830-1909), geboren in einem Revolutionsjahr, geprägt vom nächsten Revolutionsjahr (1848). Wenn der normale Mensch (kann man sich da selbst ausnehmen?) angesichts des Elends anderer mitleidsvoll nickt und wegschaut, hat diese aus Breslau stammende, nach Berlin zugezogene Jüdin nicht nur hingesehen, sondern auch etwas getan. Das unterscheidet sie und ihre Kolleginnen von all den anderen, die bestenfalls (in der Politik und Ideologie) bombastische Sprüche klopfen, aber nie in die Realität hinein gehen.

Der Autor hat Linas Geschichte ein Zitat von Marie Curie voran gestellt: „Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss.“ Darum ging es.

Nun muss der Erzähler ihrer Geschichte begründen, wie eine Tochter aus wohlhabender jüdischer Familie in Breslau (Vater Albert Bauer war Möbelfabrikant, die Mutter Fanny stammte aus der angesehenen Senatorenfamilie Adler aus Krakau), die neben der für Mädchen vorgesehenen Schulbildung noch Privatunterricht erhielt, einen so ungewöhnlichen Lebensweg wählte. Lina war seit ihrer Kindheit extrem interessiert an den Wissenschaften, half den Brüdern bei den Schularbeiten, lernte Sprachen ohne Anleitung (!) und konnte in ihrem Elternhaus ihren Bildungshunger ausleben.

So war es gewissermaßen logisch, dass sie anderes im Kopf hatte als die üblichen Mädchenideen, die das Leben von Frauen in dieser Epoche beschränkten – wenn sie auch jung den Mann fand, den sie liebte, und die Ehe mit Theodor Morgenstern durchsetzte.

Aber so, wie man die junge Lina kennen lernt, verwundert es nicht, dass sie an ihrem 18. Geburtstag einen Verein gründete – den „Pfennigverein

zur Unterstützung armer Schulkinder“. Damit war die Linie ihres Lebens vorbestimmt. Kinder, Arme, Benachteiligte, allen, die Hilfe brauchten, wandte sie sicih zu. „Vor allem war sie hartnäckig“, wird Lina von ihrem Autor charakterisiert. Anders wäre diese ziemlich singuläre Leistung auch nicht möglich gewesen.

Nun läuft das Leben von Lina, die mit dem Gatten nach Berlin zieht, wo er ein anfangs gut gehendes Modegeschäft betreibt, auf vielen Ebenen. Ehe und Familie waren nicht nur ihr Thema als Frauenrechtlerin, sie hat es auch gelebt – mit einem verständnisvollen Ehemann, dem sie nach und nach fünf Kinder gebar, die Töchter Clara, Olga, Martha, die Söhne Michael und Alfred Albert. Alle wurden beruflich erfolgreich.

Sie musste, um es vorweg zu nehmen, ihre Töchter Martha und Olga begraben, und den Tod von Sohn Michael hat sie nur wenige Monate überlebt. Auch war das Privatleben insofern nicht einfach, da Lina und ihr Gatte bei vielen ihrer Projekte auch mit ihrem persönlichen Vermögen gerade standen, was sie einmal sogar an den Rand des Ruins brachte.

Folgt man Lina nun durch alles, was sie in ihrem Leben an „Wohltätigkeit“ unternommen hat, um diesen Sammelbegriff für ihr vielfältiges Tun zu wählen, wird man geradezu schwindlig. Natürlich war sie zu einer Zeit, wo intellektuelle Frauen wie sie zu Gunsten ihrer benachteiligten Geschlechtsgenossinnen aufstanden, nicht allein. Aber vieles ging auf ihre Initiative zurück und über die Frauenrechte hinaus. Die Sorge um die Kinder und das Durchsetzen von Kindergärten (die vom Staat als ideologisch gefährlich verboten worden waren). Die Volksküchen, die zahllosen Hungernden zu gesunden Mahlzeiten verhalfen. Es war eine Zeit der Kriege, sie kümmerte sich um Verwundete – und nicht nur die deutschen, auch die „feindlichen“. Sie dachte an die Rechte und Weiterbildung der Unterschicht-Frauen (etwa Dienstmädchen) und kümmerte sich um straffällig gewordene Mädchen und deren Rückkehr in ein geregeltes Leben. Ebenso war die Prostitution ein Problem. Mit Bertha von Suttner fand sie sich im Kampf um den Frieden.

Nebenbei schrieb sie nicht nur Kinder-, sondern auch Sachbücher, und sie gründete eine Frauenzeitschrift, war in uahlreichen Vereinen führend engagiert, von denen sie einige gegründet hatte. Widerstände gab es ohne Zahl, da brauchte es gar nicht den Antisemitismus, der ihr natürlich auch entgegen wehte, schon die Mitwelt war sich ihrer Ablehnung einer solcherart tätigen Frau sicher, bis sich das Blatt langsam, langsam wendete. Es ist das Deutschland Bismarcks, vieler Kriege, später das Reich von Kaiser Wilhelm II., in dem man sich bewegt. Erzählt wird im detailfreudigen Stil des Autors, der die Biographie manchmal ins Romanhafte lenkt, aber das hilft der Plastizität des Geschehens.

Das Buch bietet anschauliches Bildmaterial, schade, dass vieles oft nicht größer als eine Briefmarke erscheinen. Im übrigen ist das Werk fabelhaft gearbeitet auch für jene Leser, die mehr wollen als nur eine spannende Lebensgeschichte. Es gibt eine ausführliche Zeittafel, ein Verzeichnis von Linas Vereinen und Volksküchen (man kann sogar Rezepte nachlesen oder nachkochen…) sowie eine Aufzählung ihrer Bücher.. Dazu ein Literaturverzeichnis und ein Register, vorbildlich.

So lernt man eine Frau kennen, die von ihrem Autor spürbar geliebt und für die Leser dieser Biographie aus dem Vergessen geholt wird.

Renate Wagner