Auf die Frage hin, was ihm Mut mache und Hoffnung gebe, habe er erst einmal seine „innere Bibliothek durchgeschaut“, sagt Denijen Pauljević. Nach längerem Überlegen kam er zu keiner wirklichen Entscheidung. Doch dann, eher zufällig beim Trinken eines Kaffees, „erschien plötzlich ‚Die Gesänge des Maldoror‘ vor meinen Augen, wie eine Leuchtreklame“. Ein Buch, das den heute 51-jährigen Autor und Regisseur vor mehr als drei Jahrzehnten in einer besonderen Situation traf.

Wie diese aussah, schildert er bei einer Begegnung im Bellevue di Monaco, wo er seit 2022 die Sparte Kultur leitet. Durch das trubelige Café hindurch führt er zwei Stockwerke hinauf in einen ruhigen Nebenraum. Im Alter von 19 Jahren floh er von Belgrad nach Prag, erzählt Pauljević. „Ich hatte gerade mein Abitur gemacht und war über Nacht aus dem ehemaligen Jugoslawien geflohen. Damit ich nicht eingezogen werde in die Armee, in den Krieg“, erinnert er sich. Zwar war er erst einmal gerettet, aber auch verzweifelt. „Ich war völlig allein, sprach die Sprache nicht und kannte niemanden.“

Seine Mutter, die schon in München war, schickte ihm 250 Mark im Monat, davon konnte er immerhin das Nötigste wie Wohnung und Essen bezahlen. Doch eigentlich wollte er in Prag Filmregie studieren, aber es kostete für ausländische Studierende zu viel, und er durfte nicht arbeiten. Dann lernte er einen Filmstudenten kennen, der aus Belgrad kam wie Pauljevic selbst. Er war zehn Jahre älter und lud ihn jede Woche zu einem Mittagessen ein. Und er versorgte ihn mit Literatur in beider Muttersprache. Dostojewski, Celine und Kafkas Tagebücher.

Eines Tages gab er ihm die „Gesänge des Maldoror“ von Isidore Ducasse, einem französischen Autor, der 1846 geboren wurde. „Ein sehr ungewöhnliches Buch, in dem ich Parallelen fand zu mir. Ducasse war 22, als er es schrieb. Er kam in Montevideo zur Welt, damals herrschte Krieg zwischen Uruguay und Argentinien, Ducasse verbrachte seine Kindheit und frühe Jugend in einer belagerten Stadt“, sagt Pauljević. Im Alter von 13 Jahren wurde Ducasse von seinem Vater, einem Franzosen und hohen Konsulatsangestellten, auf ein Internat nach Frankreich geschickt. Dort fasste er sehr früh den Entschluss, Schriftsteller zu werden.

Die sechs „Gesänge“ sind absurd, grotesk und brutal, ein Prosagedicht um einen Antihelden, Maldoror. Der Name ist aus dem Französischen entlehnt, ein Sprachspiel aus „Aurore du Mal“, „Sonne des Bösen“, denn die Ich-Figur will böser sein als der Teufel selbst. Geschildert werden subversive Phantasien und gewaltvolle Situationen, „in dieser Welt von Krieg und Gefahr fand ich mich wieder“, sagt Pauljević. „Was mir aber Trost gab, war die Sprache.“

„Ich lese Ihnen einen Satz vor, der mich sehr beeindruckt hat“, sagt er, und blättert im Buch zu einer Textstelle, in der es über einen jungen Mann heißt: „Er ist schön wie das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch.“ Die sprachgewaltigen Bilderfluten erschienen allerdings um 1870 so schräg und ungewöhnlich, dass der Verleger, kaum als das Buch gedruckt war, es wieder aus dem Handel zurückzog, aus Angst vor der Zensur.

Gerade diese Unerschrockenheit von Ducasse, im Alter von 22 Jahren ein so anarchistisches Buch zu verfassen, habe ihm sehr imponiert. „Er hat nie das Bedürfnis gehabt, sich zu erklären oder zu rechtfertigen“, sagt Pauljević. Obwohl Ducasse bestimmt gewusst habe, dass er damit anecken würde. Das Werk habe „etwas Punkiges, ich hörte damals, wie heute noch, Punkrock. Das Absurde, Groteske, gab mir Trost und machte mir Mut in einer Zeit, in der ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und das Trashige und Merkwürdige kommt bis heute in meinem eigenen Schreiben vor“, sagt Pauljević.

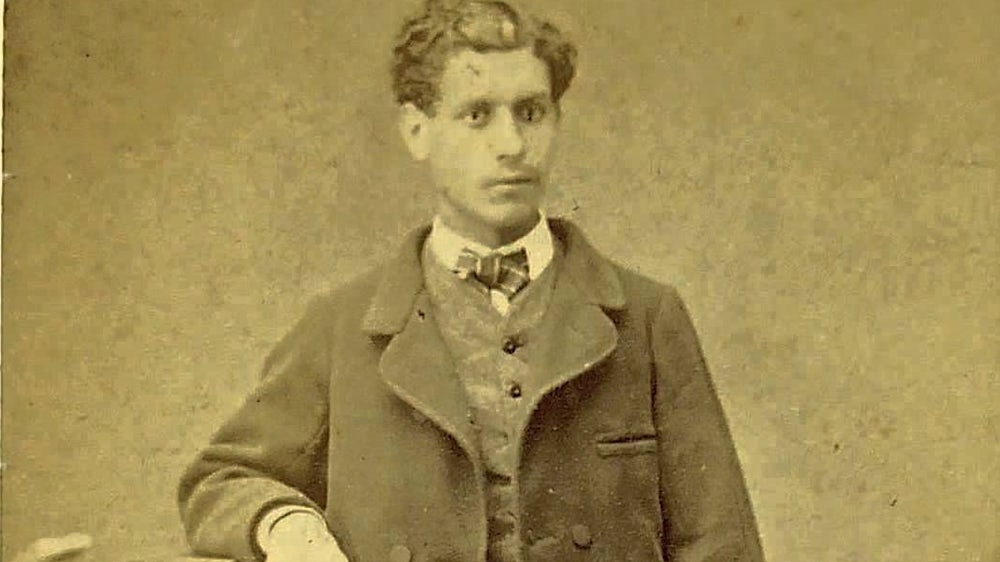

Isidore Ducasse im Jahr 1867, im Alter von 21 Jahren. (Foto: Wikimedia Commons)

Isidore Ducasse im Jahr 1867, im Alter von 21 Jahren. (Foto: Wikimedia Commons)

Die lang verschollenen „Gesänge des Maldoror“ werden erst durch die Surrealisten im Verlauf des ersten Weltkriegs entdeckt und berühmt. Sie feiern Ducasse unter seinem Pseudonym Comte de Lautréamont als „Großvater des Surrealismus“, dessen Formulierungen Künstler wie Man Ray, Salvador Dali, Max Ernst, Joan Miró und René Magritte inspirierten. Das Zusammentreffen von Nähmaschine und Regenschirm wurde zum vielzitierten Leitsatz, dem die Filmregisseurin Agnes Varda gar eine Kunstinstallation widmete. Andere wie André Breton glaubten bei ihm Techniken des sogenannten automatischen Schreibens zu entdecken, ein unzensierter Ausdruck innerer Vorgänge, „bei dem man möglichst frei und spontan aufschrieb, was einem in den Sinn kam“, so Pauljević.

Bei allem sei Ducasse auch humorvoll, findet Pauljević. So begegne Maldoror auf der Suche nach einer verwandten Seele einem weiblichen Hai, es ist eine Liebe auf den ersten Blick, denn beide wollen dasselbe, „die Menschheit verschlingen“. „Diese Mischung aus Brutalität und düsteren Träumen, die gleichzeitig verspielt und poetisch sind, faszinierte mich“, führt Pauljević aus.

Isidore Ducasse starb mit 24 Jahren, wohl an Typhus, während der Belagerung von Paris durch die Preußen. „Er wurde in einer belagerten Stadt geboren und starb bei der Belagerung einer anderen Stadt“, resümiert Pauljević. Für ihn selbst verlief das Leben glücklicher, nach zehn Monaten gelangte er nach München, wo er auch seine Mutter wiedertraf. Auf seinem weiteren Weg zum Schriftsteller wurde er von Literaturstipendien und der Münchner Drehbuchwerkstatt unterstützt– heute unterrichtet er selbst Studierende in szenischem Schreiben an der LMU.

In Kürze reise er für vier Wochen nach Afrika, erzählt Pauljević. Dort laufen die Proben für ein Theaterprojekt in Kooperation mit Kenia, das Ende Oktober beim Spielart-Festival in München aufgeführt wird. Im Zentrum stehe die Auseinandersetzung mit postkolonialer Bildpolitik, Erinnerung und Identität, „auf satirisch-groteske Weise“, verrät er und schmunzelt. Wie sollte es bei ihm auch anders sein.

In der SZ-Serie „Ein Stück Hoffnung“ empfehlen Künstler aus München und Bayern Werke, die sie optimistisch stimmen.