Seit gut zwei Jahren können Konsumenten in Berlin ihre Drogen testen lassen – etwa auf Dosierung oder schädliche Inhaltstoffe. Nun hat der Senat ausführlich Bilanz gezogen und die Bedeutung des Projekts betont.

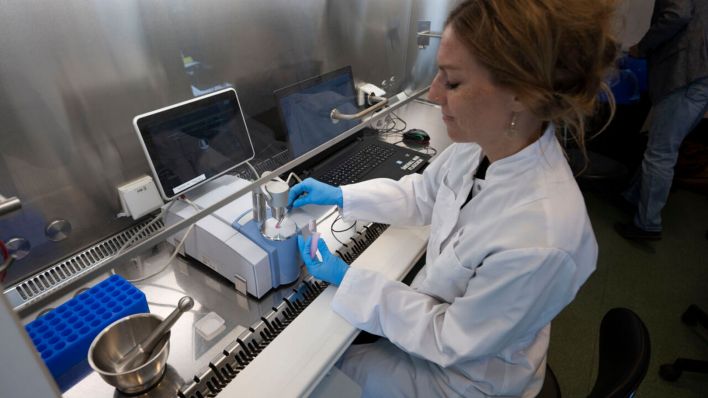

Seit dem Start des Berliner Drug-Checking-Angebots sind innerhalb von rund zwei Jahren insgesamt 3.596 Proben untersucht worden. Für rund die Hälfte (48,3 Prozent) der Proben wurde eine Warnung auf der Internetseite des Drug-Checkings veröffentlicht. Das geht aus einer Antwort der Senatsverwaltung für Gesundheit auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Vasili Franco hervor.

Am häufigsten wurde MDMA (806 Proben) untersucht, aber auch Ketamin (804 Proben) oder Kokain (728 Proben) wurden häufig unter die Lupe genommen.

Bei 1.736 untersuchten Proben und damit bei gut der Hälfte der untersuchten Substanzen wurde eine Warnung auf der Internetseite des Projekts [drugchecking.berlin.de] veröffentlicht. Die häufigsten Ursachen waren demnach hochdosierte Proben (310), Falschdeklarationen (583) oder Verunreinigungen (588).

Auch einige persönliche Eckdaten wurden im Rahmen der Evaluation bei den Nutzenden des Drug-Checkings abgefragt.

Demnach sind über 75 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer des Drug-Checkings zwischen 18 und 39 Jahren alt. Rund 71 Prozent sind männlich. 80 Prozent der Nutzenden, die durch das Projekt erreicht werden, sind durch das Drug-Checking zum allerersten Mal in Kontakt mit der Suchthilfe getreten.

Aus der Antwort der Senatsverwaltung lassen sich auch einige Rückschlüsse zu präventiven Effekten ziehen. Die Antwort auf die parlamentarische Anfrage bezieht sich dabei auf die Evaluation des Projektes für das Jahr 2024, das unter anderem durch die Charité durchgeführt wurde.

Den Angaben zufolge hätten 73 Prozent der befragten Nutzenden ihr Konsumverhalten nach der Test-Rückmeldung und begleitenden Beratung überdacht. 27 Prozent der befragten Nutzer gaben an, über einen Konsumverzicht nachzudenken. Knapp 28 Prozent gaben an, künftig kleinere Mengen einnehmen zu wollen. „Das Projekt (…) erreicht eine Zielgruppe, die das Land Berlin mit anderen Angeboten der Drogen- und Suchthilfe bisher nicht erreicht hat“, schreibt die Senatsverwaltung.

Aus Sicht des Senats unterstreichen diese Befunde die Relevanz des Projekts für Prävention und Gesundheitsschutz. Der Senat finanziert das Projekt mit rund 200.000 Euro pro Jahr. Wie aus der Antwort auf die parlamentarische Anfrage hervorgeht, unterstützt die Senatsverwaltung eine Verlängerung – eine konkrete Zusage für die Jahre ab 2026 kann jedoch nicht getroffen werden, da der Doppelhaushalt 26/27 noch nicht verabschiedet wurde.