Im Krieg fällt die Wahrheit zuerst, heißt es, das gilt für reale Kriege genauso wie für Handelskriege: So ist es auch im Sojabohnen-Krieg zwischen den USA, Brasilien und China. Jeder der Protagonisten erzählt seine Geschichte. Nur: die Narrative sind nette Geschichten, die die Realität nur soweit akzeptieren, wie sie für ihren Zweck dienlich sind.

China: Krieg um Sojabohnen – USA jammern, Brasilien triumphiert

Die amerikanische Sojabohnen-Industrie mit ihren Lobbyisten stimmt seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus ein Klagelied an. Schuld an der schwachen Geschäftslage sei ein Präsident, der bereits in den ersten Monaten seiner Amtszeit mit Zöllen den Zugang zum wichtigsten Absatzmarkt der Welt erschwert habe. Chinas Antwort waren Strafabgaben zwischen zehn und vierunddreißig Prozent auf US-Sojabohnen. Für die Farmer in Iowa oder Arkansas ist der Schuldige damit gefunden.

In den Stellungnahmen der Verbände klingt das immer gleich: Die Märkte seien weggebrochen, der Absatz nach China sei ins Bodenlose gefallen. Sie verweisen auf schwache Monate im Frühjahr, etwa den April, in dem die Lieferungen um fast vierundvierzig Prozent unter dem Vorjahr lagen. In Interviews und Kongressanhörungen wird dieser Einbruch als Beweis dafür genutzt, dass Trumps Politik die Existenz vieler Farmen bedrohe.

Auf der anderen Seite steht Brasilien. Regierung, Agrarlobby und staatliche Medien präsentieren die Sojabohne als Symbol des Aufstiegs des globalen Südens. Die Partnerschaft mit China gilt als Beweis dafür, dass man die „Gringos“ in die zweite Reihe gedrängt hat. Die Zahlen scheinen das zu stützen: Von Januar bis Juli im laufenden Jahr gingen 42,26 Millionen Tonnen nach China, was einem Marktanteil von rund achtzig Prozent entspricht. Im Juli allein wurden über zehn Millionen Tonnen verschifft, fast neunzig Prozent der chinesischen Einfuhren in diesem Monat.

Beide Seiten blenden die Teile der Realität aus, die ihren Narrativen widersprechen.

Was die Daten zeigen: Brasilien verdient weniger, USA steigern Exporte

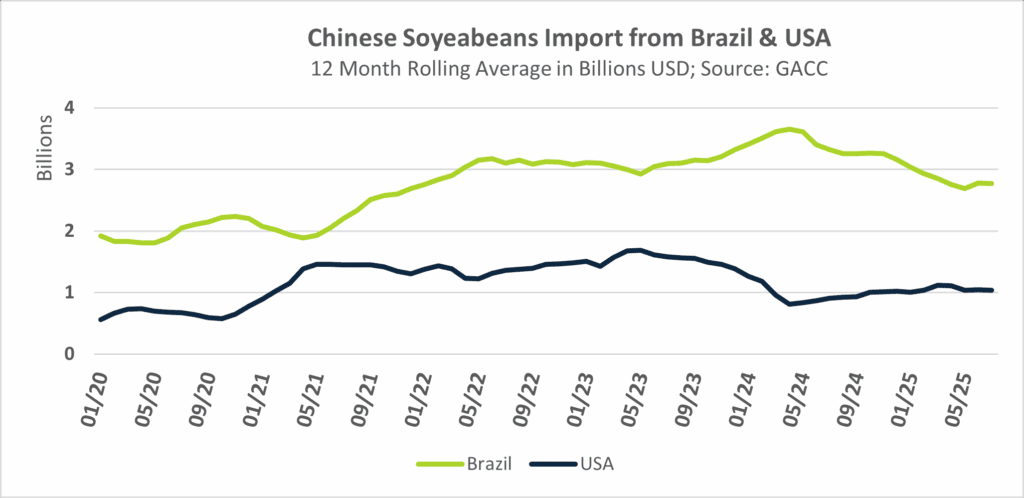

Die andere Seite der Medaille zeigt sich beim Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre. Der stärkste Rückgang der amerikanischen Lieferungen nach China lag zwischen den Frühjahren 2023 und 2024, also unter Biden und nicht unter Trump, lag. Seitdem erholen sich die Verkäufe. Die Gesamtexporte nach China stiegen im Zeitraum Januar bis Juli diesen Jahres auf 16,57 Millionen Tonnen, ein Anstieg von über einem Drittel gegenüber den 12,25 Millionen Tonnen im Vorjahr. Wertmäßig wuchsen die Exporte von 6,74 Milliarden US-Dollar 2024 auf 7,61 Milliarden US-Dollar, allerdings dämpfte der Preisverfall von 512 US-Dollar je Tonne 2024 auf 440 US-Dollar je Tonne 2025 den Wertanstieg. Diese Erholung passt nicht zum Narrativ eines totalen Einbruchs, wird aber in der Klage der US-Bauern unter den Tisch fallen gelassen.

Die Erfolgserzählung Brasiliens blendet wiederum deren Schattenseiten aus. Seit dem Frühsommer 2024 sinke die Einnahmen aus den Exporten nach China, wenn auch die Mengen leicht steigen, weil die Preise am Weltmarkt abrutschten. Von den Rekordmengen bleibt so am Ende weniger Geld übrig. Doch in der öffentlichen Darstellung zählt nur die Schlagzeile: Brasilien habe die USA abgehängt und sich endgültig als Hauptlieferant Chinas etabliert.

China profitiert: Mehr Soja, weniger Kosten

Sieger in diesem Krieg ist aber nur einer. China hat im ersten Halbjahr 4,6 Prozent mehr Sojabohnen importiert und dafür fast zehn Prozent weniger bezahlt. Während Farmer in den USA ihre Präsidentenpolitik beklagen und Brasilien seine Exporte als geopolitischen Triumph feiert, setzt Peking sein Pokerface auf und zieht den eigentlichen Nutzen aus diesem Handelskrieg.

Aber China steigert auch gezielt seine Eigenproduktion: Seit 2015 hat das Land die Sojabohnenproduktion um 8,6 Millionen Tonnen ausgebaut, um die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren. Damit verringert das Land seine Abhängigkeit von Lieferanten wie den USA und Brasilien, während es die Versorgung sichert und von sinkenden Weltmarktpreisen profitiert.

Die nüchterne Bilanz steht im Widerspruch zu den bunten Erzählungen. Die Importmenge steigt leicht, der Gesamtwert sinkt. China zahlt im Durchschnitt nur noch rund 440 US-Dollar je Tonne, während es 2024 noch 512 US-Dollar waren. Ob die Bohnen aus Santos oder aus New Orleans kommen, spielt für die China keine große Rolle. Entscheidend ist, dass die Versorgung gesichert bleibt. Die Geschichten schreiben andere. China kauft einfach dort, wo die Bohne am billigsten ist, ob beim BRICS-Partner oder dem amerikanischen Rivalen.

Kommentare lesen und schreiben, hier klicken