Wenn Finger zu Klauen werden: Wie Film und Kunst des Expressionismus die Zerrissenheit der 1920er-Jahre ausdrückten.

1

Kommentare

Zusammenfassen

Schließen

Artikelzusammenfassung

Die Ausstellung „Experiment Expressionismus – Schiele meets Nosferatu“ in der Wiener Heidi Horten Collection zeigt expressionistische Kunst aus den 1910er und 1920er Jahren, darunter Werke von Egon Schiele und Filmstills aus legendären Stummfilmen wie „Das Cabinet des Dr. Caligari“. Die Ausstellung beleuchtet die Bedeutung der Hände als Ausdrucksmittel in dieser Kunstbewegung, die von Angst und Zerfall geprägt war. Die Hand als Symbol für innere Zerrissenheit wird sowohl in der Malerei als auch im Stummfilm thematisiert, wobei der „Caligarismus“ als populäres Phänomen in Wien sogar Eingang in den Sprachgebrauch fand.

Dies ist ein experimentelles Tool. Die Resultate können unvollständig, veraltet oder sogar falsch sein.

Fanden Sie die Zusammenfassung hilfreich?

Gefällt mir

Gefällt mir

Gefällt mir nicht

Gefällt mir nicht

Send

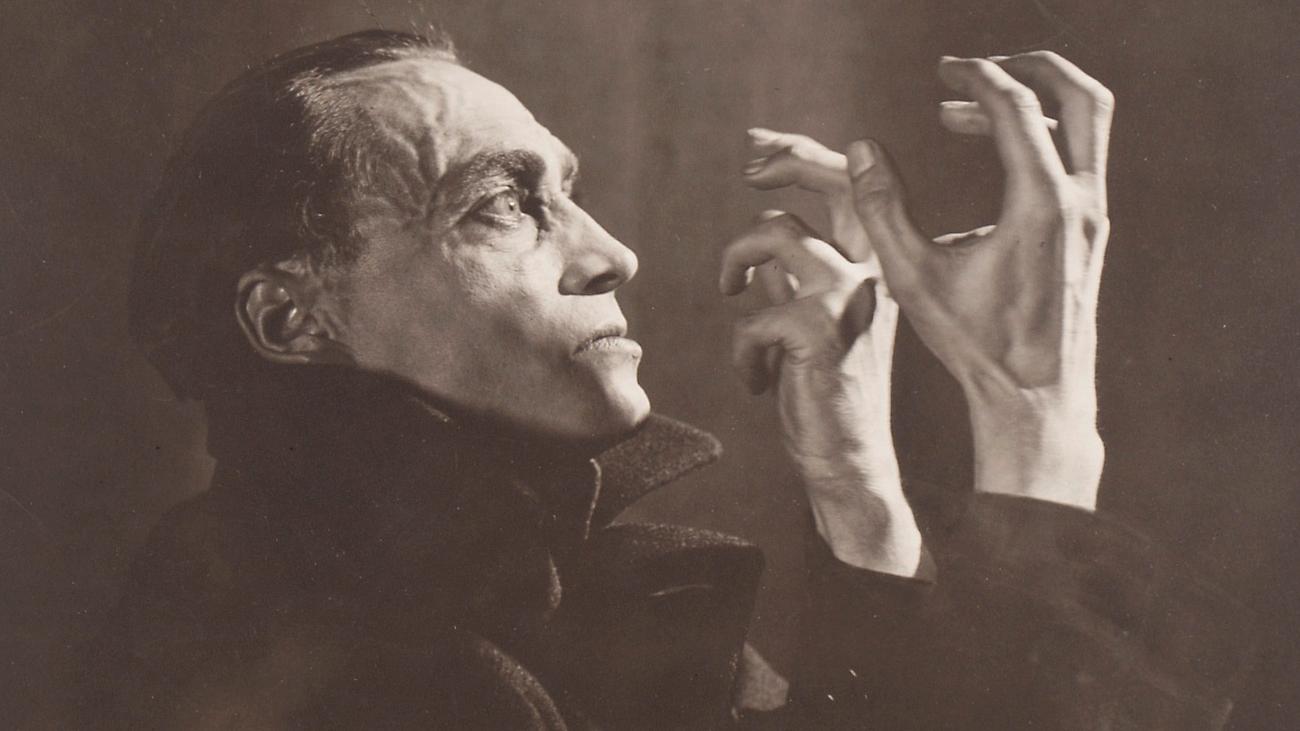

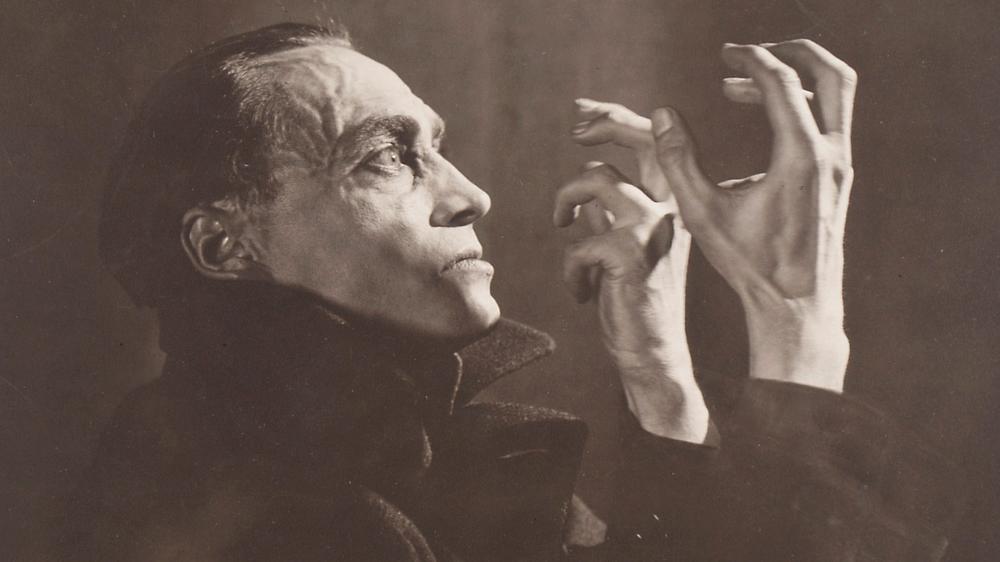

Im expressionistischen Film werden die Hände zu tödlichen Waffen. Conrad Veidt 1924 in „Orlac’s Hände“

© Theatermuseum, Wien

Hände, Hände, überall Hände: Der dämonische Schausteller Dr. Caligari fuchtelt wild, wenn er am Rummelplatz Publikum in sein Kabinett locken möchte. Dort erweckt er den Schlafwandler Cesare, der in einer sargähnlichen Kiste liegt, aus der Todesstarre – zum Gaudium der Zuschauer. Bald aber wird die somnambule Kreatur zur tödlichen Waffe ihres Meisters, die missliebige Menschen beseitigt: Mit den Händen umklammert sie einen Messergriff, um einen letalen Stoß durchzuführen. Oder sie schlingt sie, zu grotesken Klauen verformt, um den Hals eines jungen Mädchens. Cesare, gespielt vom deutschen Stummfilmschauspieler Conrad Veidt, verbreitet im Cabinet des Dr. Caligari aus dem Jahr 1920 Angst und Schrecken vor allem durch jenen sorgfältig choreografierten Tanz der Hände, der ein wesentliches Merkmal der expressionistischen Kunst ist.