„Das Erste, was ich nach dem Einstellen gehört habe, war die Stimme meiner Frau“, erinnert sich Gerrit-Jan Prenger gerne an das Einsetzen seines ersten Cochlea-Implantats (CI) 2019. Zuvor war der heute 76-Jährige rund ein halbes Jahr lang taub gewesen – sein eigener Fehler, wie er inzwischen meint.

Über rund zwei Jahrzehnte hatte der Außendienstmitarbeiter seine Hörkraft auf dem rechten Ohr durch eine Erkrankung, den sogenannten Morbus Menière, schleichend verloren. Er zog es vor, sich an die wachsende Taubheit zu gewöhnen. Doch dann versagte plötzlich das andere Ohr. Das bedeutete Stille und Isolation. „Da bekam ich eine Angst, die werden Sie nachts nicht mehr los“, bekennt er freimütig.

In sechs Monaten zwei Implantate

Zügig entschied er sich für die Innenohrprothesen. Nach sechs Monaten hatte er das Implantat im ersten Ohr, ein Jahr später im anderen. Eine gleichzeitige Versorgung ist nicht vorgesehen, erläutert seine Chirurgin Claudia Rudack, auch wenn das Verfahren inzwischen nicht mehr selten ist. 100 bis 120 Implantate werden allein in Münster Jahr für Jahr eingesetzt. „Der Nutzerkreis wurde in den vergangenen 20 Jahren stark aufgeweitet“, erläutert Rudack.

Aber vor den Implantierten liegt ein langer Weg der Anpassung an die neue Art des Hörens, die derzeit auch für jedes Ohr getrennt stattfindet. Die Prozessoren, die wie etwas klobige Hörgeräte hinter Prengers Ohren hängen, haben keine Verbindung. Daher kann er zum Beispiel auch nicht räumlich hören.

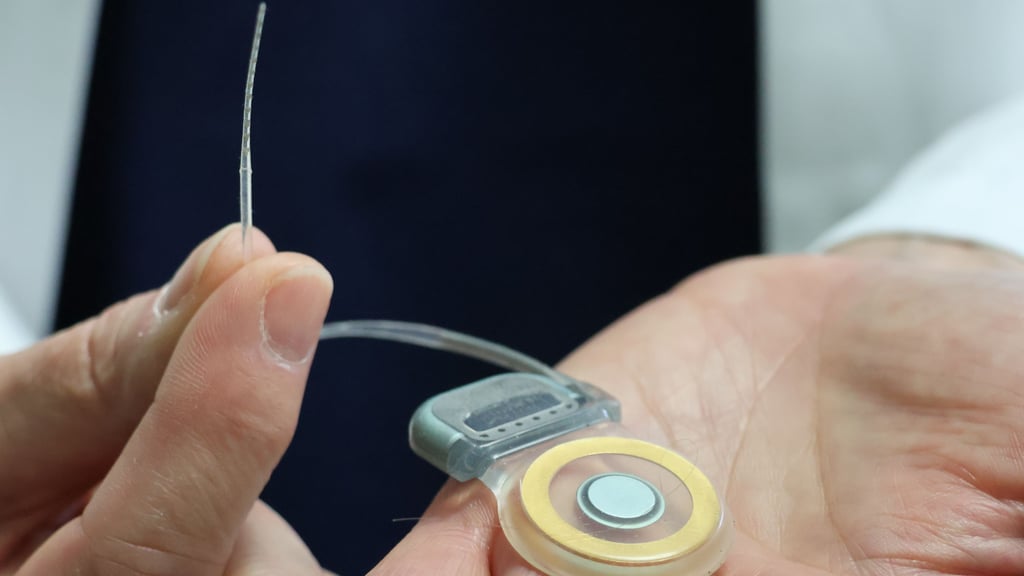

Rudack hat in Prengers Hörschnecke ein Band mit Elektroden eingefädelt, die das Ende seines Hörnervs reizen. Das Gerät hinter seinem Ohr sammelt Geräusche, bereitet sie elektronisch auf und leitet sie über die Kontaktstelle an seinem Hinterkopf an die Elektroden in der Hörschnecke weiter. „Ziel der CI ist die Kommunikationsfähigkeit“, betont Dr. Felix Heitkötter, wissenschaftlicher Leiter Audiologie und Otoneurologie der Klinik. Er ist für die audiologische Erstanpassung der Implantate zuständig und selbst CI-Träger.

Ein feines Band mit Elektroden wird in der Hörschnecke platziert und schafft die Verbindung zum Hörnerv. Der Impulsgeber wird in eine Schädelmulde unter die Haut verpflanzt. Foto: Ulrike von Brevern

Ein feines Band mit Elektroden wird in der Hörschnecke platziert und schafft die Verbindung zum Hörnerv. Der Impulsgeber wird in eine Schädelmulde unter die Haut verpflanzt. Foto: Ulrike von Brevern

Ist der Prozessor ausgeschaltet oder hat den Kontakt zum Implantat verloren, hört Prenger – anders als bei einem herkömmlichen Hörgerät – überhaupt nichts. Nach dem Anschalten musste das Gehirn erst lernen, die angebotenen Nervenimpulse sinnvoll zu nutzen und dann in Sprache umzusetzen. Das ist anspruchsvoll, darum schließt sich nicht umsonst eine lange und intensive Reha-Phase an die OP an. „Am Anfang haben wir lange immer wieder einzelne Silben und Sätze geübt“, erinnert sich Prengers Ehefrau Gaby.

Das Üben wirkt. Gerrit-Jan Prenger hat eine Hörfähigkeit von rund 75 Prozent erreicht, schätzt Rudack. Auch andere Faktoren haben Einfluss auf den Therapieerfolg, weiß sie, etwa, dass Prenger bereits wenige Monate nach dem Ertauben operiert wurde. Die Hörrinde im Gehirn suche sich andere Aufgaben, wenn sie nichts mehr zu tun habe, erläutert Rudack. Doch wie groß ist der Rahmen, in dem die Verständnisfähigkeit zu reaktivieren ist? Auch Alter oder soziale Einbindung haben wohl Auswirkungen, doch Erkenntnisse, die an dieser Stelle eine zuverlässige Prognose ermöglichen, fehlen, bedauert sie.

Der Audiologe Dr. Felix Heitkötter erarbeitet mit den Patienten die erste Einstellung des Implantats. Er ist selbst Träger eines Cochlea-Implantats. Foto: privat

Der Audiologe Dr. Felix Heitkötter erarbeitet mit den Patienten die erste Einstellung des Implantats. Er ist selbst Träger eines Cochlea-Implantats. Foto: privat

Eine intensivere Forschung, die solche Fragen klären könnte, ist nicht einfach. Ein vor drei Jahren initiiertes nationales CI-Register soll dabei helfen. Professorin Rudack fehlt etwa der Kontakt zum weiteren Therapieverlauf ihrer Patienten, da Reha- und Nachsorge in ganz anderen Kliniken stattfinden. „Bei 95 Prozent der behandelten Erwachsenen funktionieren die CI gut“, weiß sie. Dennoch ist sie überzeugt, dass es weitere Stellschrauben gibt, um den Betroffenen das Leben mit CI zu erleichtern. Individualisierung der Versorgung lautet ihr Credo.

Neue Studie soll Mensch und Implantat näherbringen

Gerade setzt sie eine eigene Studie auf, um der Frage nachzugehen, ob Mensch und Implantat besser zueinander finden, wenn der Sprachprozessor bereits acht Tage nach der Operation und damit früher als derzeit üblich aktiviert wird. Ein weiterer Ansatzpunkt ist der Kontakt von Elektroden und Hörnerv. Ist es möglich, die Elektroden noch zielgenauer über den individuellen Erregungspunkten zu platzieren?

Selbsthilfe

Foto:

Gerit-Jan Prenger hat die Selbsthilfegruppe „Grafschafter Cochlea Implantierten Gruppe Nordhorn“ gegründet, in der sich nach seinen Angaben inzwischen rund 35 Mitglieder austauschen. Sie wolle keine Werbung für CI machen, aber Mut für die neue Art des Hörens, erläutert Prenger. Auch das Problem überzogener Erwartungen und der Umgang damit werden angesprochen. Kontakt: gcig-nordhorn@t-online.de, www.gcig-nordhorn.de

…

„Wir müssen grundsätzlich zu einer feineren Abstimmung zwischen Implantat und Mensch kommen“, formuliert Rudack das Ziel. Auch künstliche Intelligenz (KI) biete eine Chance: „Smarte Systeme können lernen, was individuell als Störgeräusch empfunden wird, und damit das herausfiltern, was wir eigentlich hören wollen“, erwartet die Wissenschaftlerin von der technischen Seite.