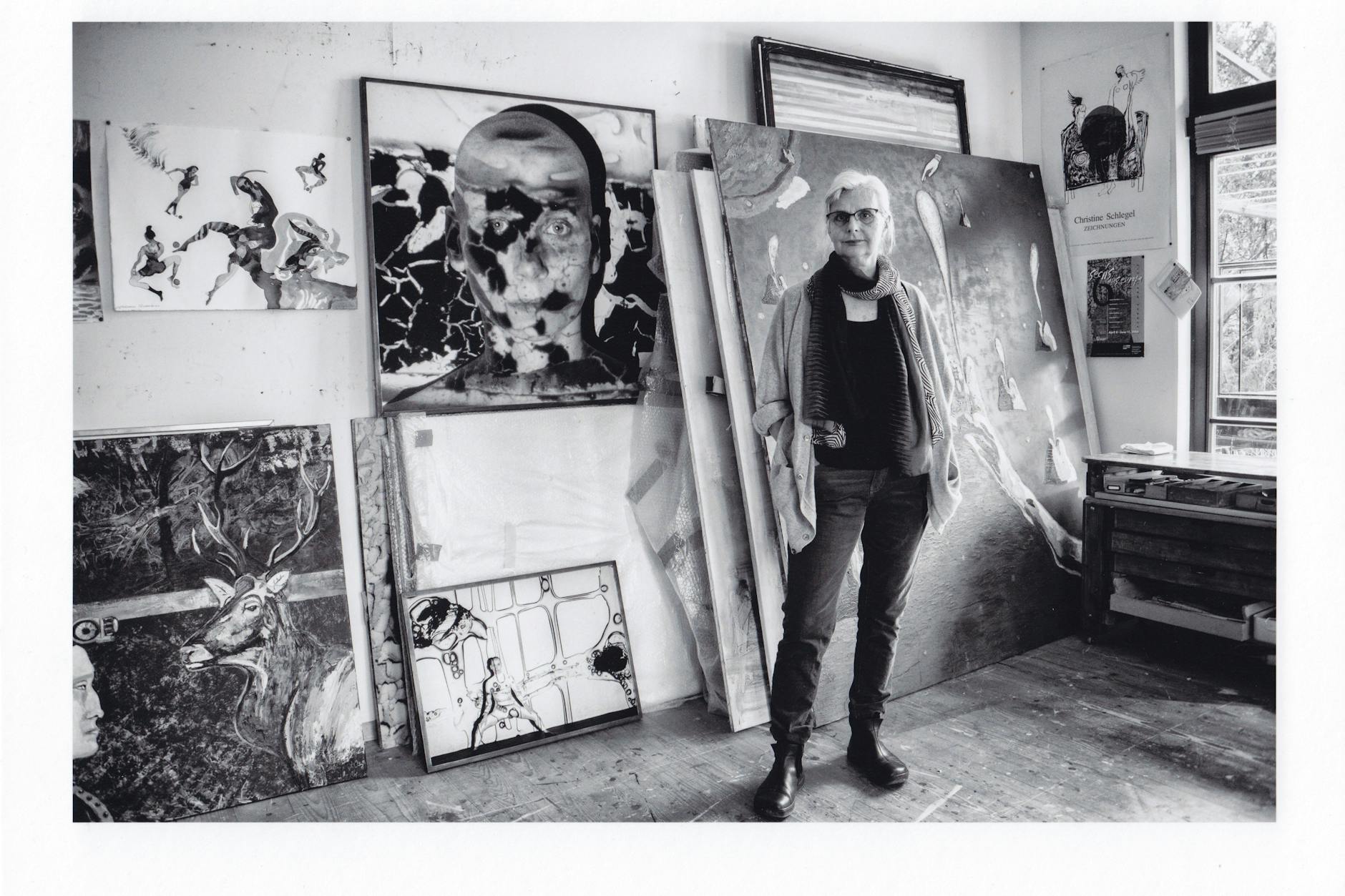

Still steht sie vor ihren Bildern, entstanden zwischen 2003 und 2025. Aller Aufruhr, aller Umbruch, der das Leben dieser Künstlerin begleitete, scheint geronnen in diesen Motiven, die es aber nur in ihrer Vorstellung gibt: mit Figuren, Dingen, Szenen, für die es keine rationale Erklärung gibt.

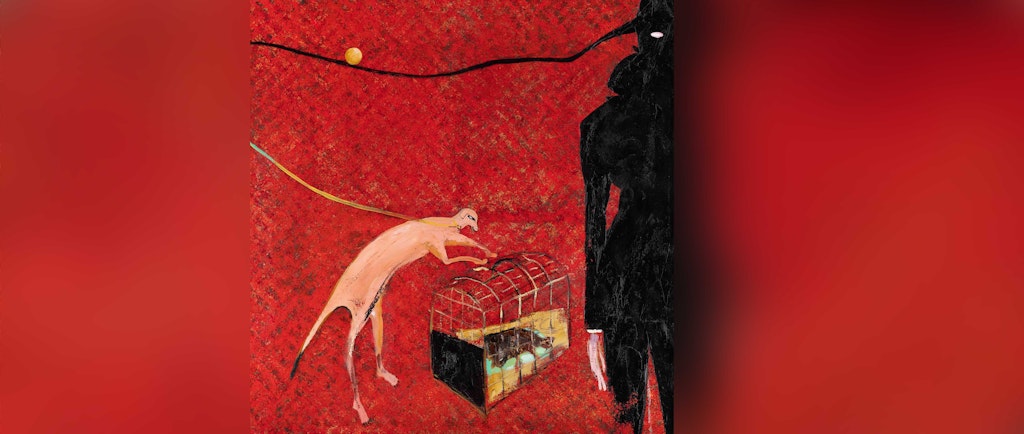

Christine Schlegel, Jahrgang 1950, äußerlich mädchenhaft, nur mittlerweile mit Silberfädenhaar, erweckt zwar den Eindruck, sie könne endlich gelassen in Augenschein nehmen, was ihr nach dem Studium an der Dresdner Kunsthochschule in den 1970ern passierte. „Aber“, sagt sie, und das vor einem aktuellen Gemälde in Tiefrot mit rätselhaften Chimären wie aus der Bildwelt von Hieronymus Bosch: „Die Zeit ist nicht danach, gelassen zu sein bei dem, was in der Welt passiert, diese Risse, dieser Hass, das macht mich nervös.“

Also nichts mit Gelassenheit. Diesen Gemütszustand erlangt sie wohl nie, da kann die Sonne noch so schön und mild in ihr Refugium, den Garten und das Haus mit Atelier in Dresden-Hosterwitz scheinen. Dorthin ist sie – sozusagen von Dresden wieder nach Dresden – viermal umgezogen; diese Unrast prägt Leben und Kunst der Malerin und Filmemacherin, die, man versteht es kaum, bislang eher eine „Randfigur“ der jüngeren deutsch-deutschen Kunstgeschichte war. Weil sie keine ist, die sich nach vorne drängt. Sie war wegen der anfänglichen Ignoranz des westlich geprägten Kulturbetriebs nach 1990 als eine aus dem Osten „Abgehauene“ auch nicht auf der Agenda der Impresarios.

Die Malerin Christine Schlegel: „Die Zeit ist nicht danach, gelassen zu sein bei dem, was in der Welt passiert.“Frank Höhler

Aber dieses „Abhauen“ aus der DDR hat eine Vorgeschichte: Als A.R. Penck, der Maler expressiver „Weltbilder“ und für die Nomenklatura ein „Konterrevolutionär“, 1980 ausgebürgert wurde, war die Dresdner Szene plötzlich wie entseelt. Schlegel zog nach Ost-Berlin, kam in den Künstlerkreis der stasibewachten Prenzlauer-Berg-Szene in der Keramikwerkstatt Wilfriede Maaß, wo aber auch der berüchtigte Sascha A. sein Unwesen trieb. „Ich konnte da die schönsten Dinge auf Keramik malen, aber ich wollte weg, raus aus der DDR, hab all die Spannung, die Spitzelei und Heuchelei nicht mehr ertragen“, erzählt sie. Die unmoralische Lösung: eine Scheinheirat mit einem Holländer, Eilhochzeit, Eilscheidung.

Amsterdam war nicht die Endstation ihrer Sehnsucht. Monate später zog sie mit ihrem Kind nach West-Berlin. Dahin, wo schon all die anderen „Ausgebürgerten“ waren, „die Freunde, mit denen ich absurdes Theater gespielt, verrückte Filme gedreht und wilde Kunstfeste organisiert hatte“. Fast schien es so, als fasse sie Fuß; sie hatte Stipendien, Projektförderung. Als die Mauer fiel, war sie in New York, nach der Rückkehr sah sie sich „im falschen Film“, eine absurde Gemengelage aus Freude und Angst. „Denn mit der Maueröffnung war’s im Westen vorbei mit dem ‚Dissidentenbonus‘ für aus der DDR ausgereiste Künstler“, so hat sie es erlebt.

Dann gab es erste Anfragen aus Dresden und Ost-Berlin. Gerhard Wolf brachte in seinem Janus Press Verlag ihr Buch „Hautlos“ mit den Stasiakten-Bildern heraus, sie konnte wieder Experimentalfilme drehen. „Und wieder mit Fine Kwiatkowski arbeiten“, das kommt ihr nach 35 Jahren noch immer beglückt von den Lippen. Fine – die in der Szene Ost legendäre, einzigartige Performerin – war geblieben. Ihr kahlrasierter Charakterkopf als Zeichen des Menschlichen und Verletzlichen schlechthin taucht bis heute auf in Schlegels Bildern, wie eine Ikone.

Christine Schlegel: „Der große Orsini“, Öl/Lw.Christine Schlegel

Aber sie büßte nach 1990 ihr bezahlbares Atelier ein. Durch ein Projekt der Goldrausch-Künstlerinnen-Initiative arbeitete sie eine Weile in der einstigen Panzerhalle Groß-Glienicke. Im Jahr 2000 entschloss sie sich, ins alte, marode Gartenhaus ihrer Eltern nach Dresden zu gehen, es zu sanieren. Das war Umzug Nr. vier. Jetzt ist das ihre Basis, Werkstatt, Klause. Und nun, 35 Jahre später, kommt alles auf einmal: Ihr metaphorisches Gemälde „Tod einer Clownesse“ von 1982, eine Art Selbstbild, wurde vom Dresdner Albertinum angekauft, auch Papierarbeiten fürs Kupferstichkabinett. 2024/25 folgte die Retrospektive in den Brandenburgischen Kunstsammlungen Cottbus. Gerade sind Schlegels Arbeiten in den Städtischen Kunstsammlungen Dresden zu sehen. Und nun beginnt dieser eher intime Auftritt in der Berliner Galerie Mutare.

Ist das der späte Ruhm? Eher eine Sache, der sie mit Gelassenheit begegnet: „Wahrgenommen, verstanden, respektiert zu werden und von seiner Kunst leben zu können, das sind Kriterien.“ Doch wie kurios, denn jetzt ist sie, die Weggegangene, auf einmal eine „DDR-Künstlerin“. Aber da verlangt sie klare Differenzierung von den staatlich „Gehuldigten“. Denn: „So viele gute Werke aus DDR-Zeit sind ungesehen. Interessanterweise stellen nun Kunstwissenschaftlerinnen aus Amerika oder England fest: Gerade die Frauen haben qualitätsvolle zeitgemäße Kunst gemacht in der DDR! Wieso wusste das niemand? Nun, immerhin hing ich 2011 bei einer Gruppenschau mit Ost-Kunst in Mannheim zwischen Max Ernst und Giacometti“, erzählt sie lachend.

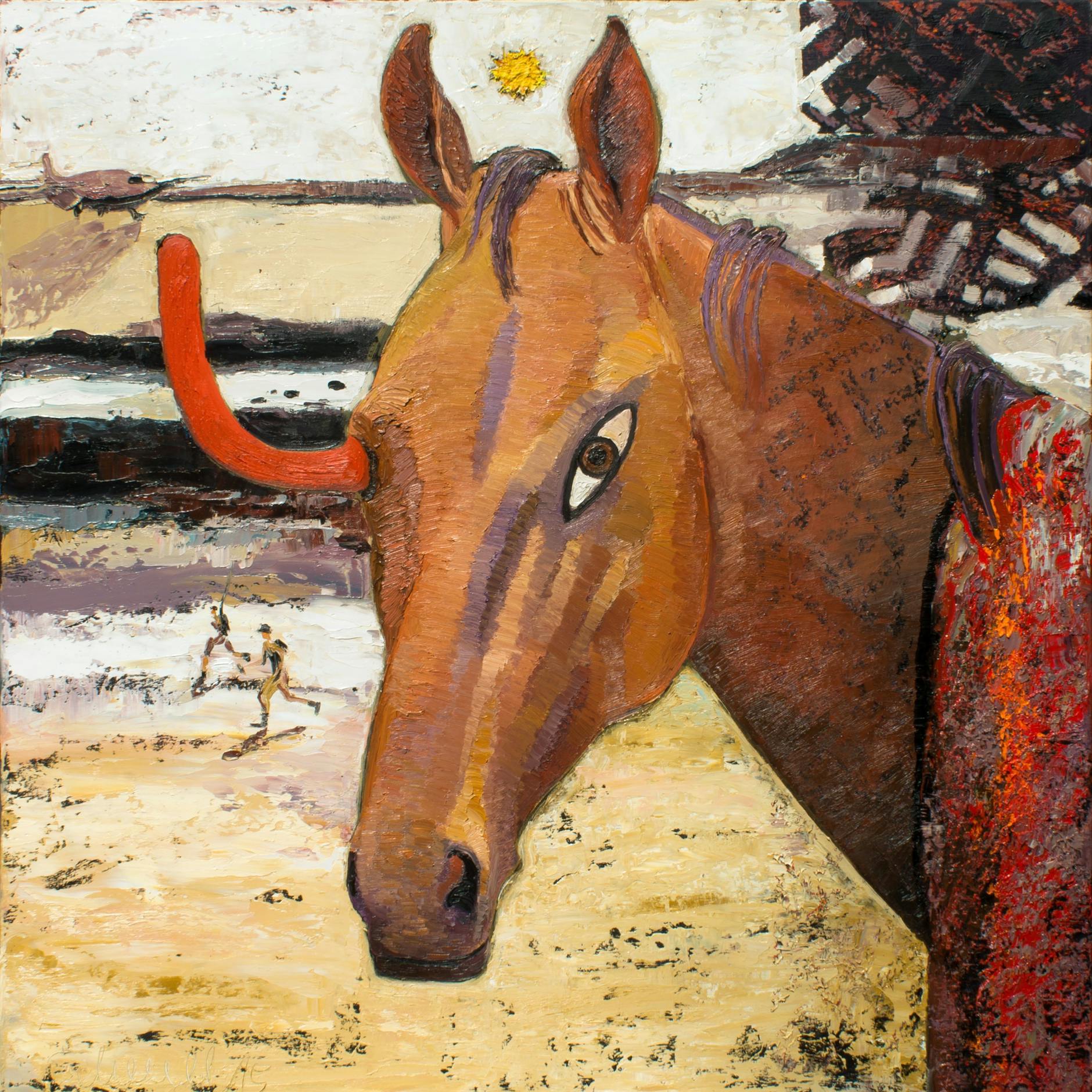

Doch tut es gut, wahrgenommen, anerkannt zu werden. Wenn Leute sich versenken in ihre Bilder, die sie aus ihrem Innersten hervorholt, die rätselhaften weiblichen, männlichen, androgynen, die zärtlich gemalten Kindergestalten, die Clowns mit ihrem tragischen Lachen, die seltsamen Tiere, halb Hund, halb Katze am Halsband. Oder die Krähen und Tauben, eine mit Fußfessel am Kettchen, eingesperrt wie so mancher Paradiesvogel. Sie weiß, dass ihre Malerei Bildreisen ins Abwegige, Unergründliche sind, wiewohl doch alles auf den Leinwänden, auf Porzellan, Keramik oder Blättern mit den übermalten Filmstill-Strukturen erkennbar, benennbar ist, all die Tiere, Schattenfiguren, die Harlekine und deren bühnenartiger Auftritt, balancierend an zerbrechlichen Stangen. Manche hängen kafkaesk an Perücken-Ungetümen oder an Bändern und Schläuchen. Einem nur noch einäugigen Pferd schenkt die Malerin Freiheit und „Gnade“ abseits der Rennbahn. „Ich collagiere“, so nennt sie ihre Arbeitsweise: Fantasiefetzen, Tagtraumsplitter, Filmschnitte, surreal, stimmungsprall, irritierend, zugleich fein-ironisch und poetisch.

Christine Schlegel: „Das Pferd ist frei“, Öl/Lw.Christine Schlegel

Christine Schlegel lässt es sich gefallen, wenn man ihre Malerei surreal nennt, als „Halluzinationen“, auch „Ahnungen“ liest. Oder als Erinnerungen. Vielleicht an diesen Abend in der Galerie „O 2“ in der Oderberger Straße, Berlin 1993. Da waren alle Freunde da und sie hat ganz spontan mit A.R. Penck, der zu Besuch war, „collagiert“: Gemeinsam gemalt, zerfetzt, wieder zusammengeklebt, und noch einmal übermalt. „Am Ende war etwas entstanden, das widerspiegelte, was wir gefühlt haben. Das waren einschneidende, kreative Momente, da ging es nicht um den Kunstmarkt.“ In anderen Bildern stecken Erinnerungen an Reisen: „Mexiko, die Farben, das Licht.“ Oder an ihren ersten Italien-Trip. Sie sah Leute, ganz arm, aber die lachten und sangen, „und ich stand vor den Bildern von Piero della Francesca und Giotto, für mich der erste Surrealist der Kunstgeschichte.“