Stand: 02.09.2025 16:23 Uhr

In Hannover schließt mit dem ppc Music eines der bekanntesten Musikfachgeschäfte. Kein Einzelfall, sagt Birgit Böcher vom Verband Deutscher Musikfachgeschäfte im Interview mit NDR Kultur.

Seit über 40 Jahren suchen, testen und kaufen Musikerinnen und Musiker ihre Gitarren, Schlagzeuge oder Klaviere bei ppc Musik in Hannover. Mit 3.800 Quadratmetern verteilt auf zwei Etagen ist es das größte Musikgeschäft in der Region. Doch das Familienunternehmen schließt Ende des Jahres. „Wir beobachten seit einem Jahr ein regelrechtes Sterben des stationären Musikfachhandels“, sagt Birgit Böcher vom Verband Deutscher Musikfachgeschäfte.

Frau Böcher, ist das Sterben der Musikgeschäfte die späte Digitalisierung des Handels, die in anderen Bereichen schon stattgefunden hat?

Birgit Böcher, Geschäftsführerin des Verbands Deutscher Musikfachgeschäfte.

Birgit Böcher: Nicht unbedingt. Diese Krise betrifft nicht nur den Musikfachhandel, sondern den stationären Fachhandel generell. Die Innenstädte verwaisen immer mehr, immer mehr Ketten machen sich breit. Aber der klassische Facheinzelhandel ist grundsätzlich in einer schwierigen Lage. Was den Musikfachhandel betrifft, liegt es nicht nur am digitalen und am Onlinehandel. Das sind mehrere Faktoren, die jetzt alle zusammentreffen, was es sehr schwierig macht.

Musikläden waren immer auch Treffpunkte für Hobbymusiker, Kinder haben hier ihr erstes Instrument bekommen. Wenn nun der Onlinehandel die erste Geige spielt, welche Ladenkonzepte funktionieren dann noch?

Böcher: Zum Glück gibt es tatsächlich immer noch gut funktionierende Musikfachgeschäfte und das hängt auch von mehreren Faktoren ab. Es hat sich gezeigt, dass es sehr wirksam ist, wenn sich das Geschäft zum Beispiel auf eine bestimmte Instrumentengattung spezialisiert, eine gute Anbindung an die Musikschule hat, sehr präsent vor Ort ist, auch in den Kitas und in den Schulen. Wenn das alles stimmt, dann ist ein Musikfachgeschäft immer noch ein Kulturort, wo man nicht nur hingeht, um etwas zu besorgen, sondern es ist ein Treffpunkt.

Ausprobieren, sich beraten lassen – gerade das macht ja den Charme des stationären Musikhandels aus. Oder?

Böcher: Genau. Was viele vergessen: den After-Sales-Service. Natürlich kann ich ein Instrument online bestellen, aber der Musikfachhandel richtet eine Gitarre richtig ein: auf die Person, die sie spielen soll. Wenn ich sie online bestelle, muss ich das selber machen. Wenn ich keine Ahnung habe, weiß ich überhaupt nicht, was ich da einstellen muss. Und im schlimmsten Fall verdirbt es mir die Lust am Spiel. Oder wenn irgendwas nicht passt, wenn die Saite reißt, gehe ich dahin und lasse sie mir auswechseln. Online ist das nicht so einfach.

Umgekehrt kann man sich online zehn Gitarren bestellen, zwei Wochen lang testen und neun wieder kostenlos zurückschicken. Da kann ein stationärer Handel nicht mithalten, oder?

Böcher: Das ist richtig. Das ist unser Fernabsatzgesetz, was den Onlinehandel in diesem Fall bevorzugt, zumal sich der Konsument an dieses Verfahren gewöhnt hat. Man ist ja heute richtig erstaunt, wenn man in ein stationäres Geschäft geht und etwas gern zurückgeben möchte, man aber nur einen Gutschein dafür bekommt, weil der stationäre Fachhandel nicht verpflichtet ist, eine Ware ohne Grund zurückzunehmen und das Geld zurückzugeben – was man vom Fernabsatz gewohnt ist.

Ein weiteres Problem ist, dass es kaum Nachfolger gibt. Offiziell gibt es noch den Beruf des Musikfachhändlers, aber nur eine Berufsschule im bayerischen Mittenwald. Da kommen wohl nicht mehr viel Azubis hin, oder?

Böcher: Ja, das ist aber relativ üblich bei Ausbildungsberufen, die keine hohen Auszubildungszahlen haben. Dann gibt es gerne mal eine zentrale Berufsfachschule, die das macht. In diesem Fall ist es so, dass eine Berufsschule nicht unbedingt zwingend ist für einen Azubi. Das hängt vom Bundesland ab. Aber die Nachfolgeregelung ist ein ganz großes Problem, weil viele der Inhabenden in den nächsten Jahren das Rentenalter erreichen, aber eigentlich nicht in Rente gehen können, weil sie keinen Nachfolgenden für ihr Geschäft finden. Das ist ein großes Problem, weil das alles Selbstständige sind und das Geschäft ihre Altersvorsorge ist.

Flöten, Saxofone, Gitarren: Musikläden waren Treffpunkte für Hobbymusiker, Kinder bekamen hier ihr erstes Instrument.

Wie passt das alles zusammen mit dem hohen Interesse am Musizieren? Trotz des Aussterbens von Musikgeschäften verzeichnet die Branche jedes Jahr ein Umsatzwachstum. Letztes Jahr waren es hierzulande 1,8 Milliarden Euro. Dieses Wachstum muss man aber offenbar genau einordnen, oder?

Böcher: Es gibt zwei, drei ganz große Player in Deutschland, die im stationären Handel und im Onlinefachhandel ganz groß sind und einen Großteil dieses Umsatzes generieren. Über die Hälfte der Geschäfte im stationären Musikfachhandel hat einen Jahresumsatz, von dem man eigentlich nicht leben kann. Das sind in der Regel relativ kleine Geschäfte, die das mehr oder weniger im „Nebenerwerb“ machen. In der Regel ist es so, dass ein Musikfachgeschäft von einer inhabenden Person geführt wird, und im besten Fall arbeitet die Familie mit und die Immobilie gehört ihr – dann kann sie auskommen. Aber sobald zum Beispiel eine Miete gezahlt werden muss, sobald man sich selber ein Gehalt zahlen würde, was man einem Angestellten zahlt, sieht es dann schon schwierig aus mit den Margen, die im Moment in dem Musikfachhandel zu erwirtschaften sind. Plus die steigenden Kosten für Energie, für Miete, für Personal, Inflation kommt dazu – das sind die ganzen Faktoren, die zusammenkommen. Und es gibt mittlerweile auch andere Wege, um an Instrumente zu kommen: Der Online-Handel, aber auch immer mehr Musikschulen übernehmen die Erstversorgung mit Instrumenten.

Was kann man dagegen tun? Außer stationär einzukaufen eigentlich nichts, oder? Muss man einfach zugeben, dass diese Zeit einfach vorbei ist?

Böcher: Wenn ich das unterstützen würde, dann wäre ich, glaube ich, falsch in meinem Job. Ich habe schon noch große Hoffnung und sehe auch die positiven Beispiele. Ich gucke da immer ein bisschen auf den Schallplattenhandel: Beim klassischen Plattenladen habe ich auch vor 20 Jahren den Niedergang miterleben müssen, wie ein Geschäft nach dem anderen zu machte. Und auf einmal boomt Vinyl, und auf einmal öffnen Geschäfte. Der Marktanteil wächst, auch wenn er im Vergleich zu früher klein ist, aber es ist immer noch die Nachfrage da. Genauso sehe ich es auch im Musikfachhandel. Auch wenn Sie sich die Entwicklung in der Fotografie anschauen, den Wechsel von der analogen zur digitalen Fotografie: Früher gab es überall ein Fotofachgeschäft. Auch das ist weniger geworden, aber es gibt sie immer noch. Die Nachfrage an Musik steigt, Musizieren ist – auch wenn leider nicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen – immer noch aktuell. Ich stelle zumindest einen Trend fest, dass man immer mehr lieber in ein Geschäft gehen will, wo ich Sachen anfassen kann, wo ich die Gitarre in die Hand nehmen kann, wo ich mich ans Klavier setzen und gucken kann, ob es passt. Das kann nur der stationäre Musikfachhandel.

Das Gespräch führte Philipp Cavert.

Viele Fachgeschäfte haben in den vergangenen Jahren zugemacht. Die verbliebenen Läden wollen verstärkt mit Service und Beratung punkten.

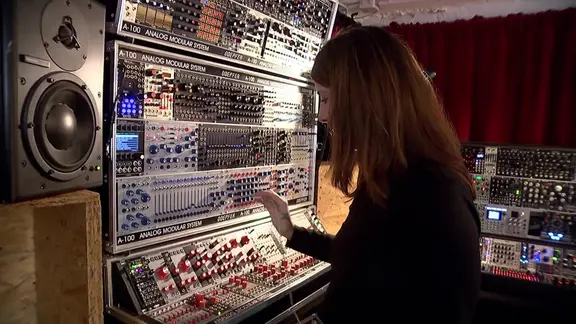

Modulare Synthesizer wurden einst durch Bands wie Pink Floyd groß. Nun erobern neue Künstler mit der alten Technik die Clubs der Welt. Für die Szene zentral ist ein Musikladen in Berlin. Von Larissa Kahr.