DruckenTeilen

Am 2. September 1945 endete mit der japanischen Kapitulation der Zweite Weltkrieg in Asien. Seine eigene Kriegsvergangenheit hat Aggressor Japan bis heute nicht aufgearbeitet.

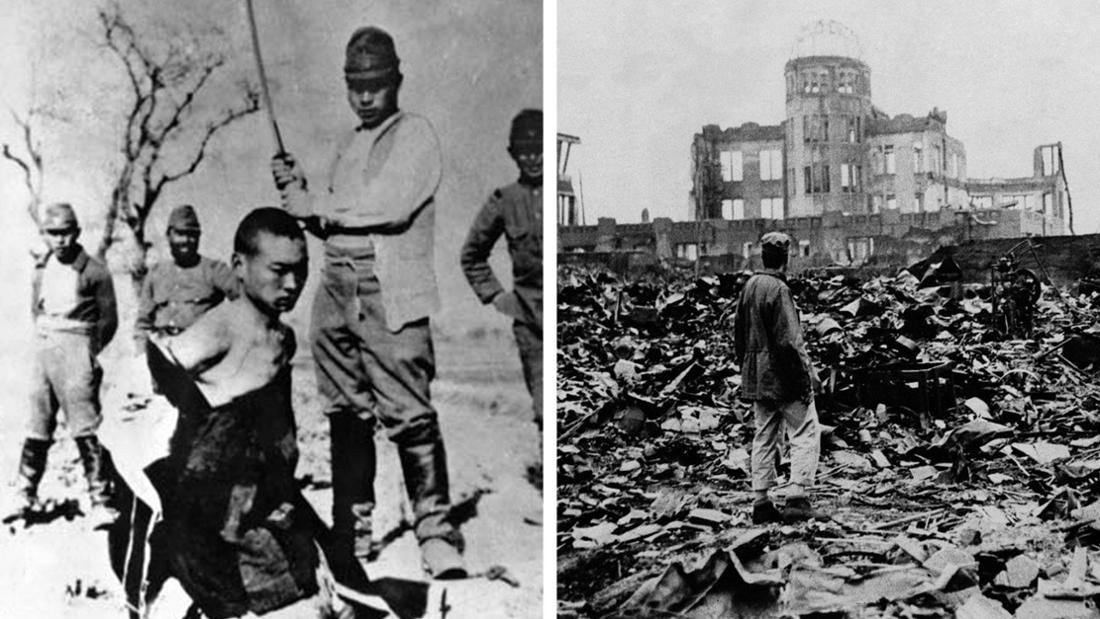

Am 2. September 1945 unterzeichneten Vertreter der japanischen Regierung an Bord der „USS Missouri“ in der Bucht von Tokio die Kapitulation ihres Landes. Damit war der Zweite Weltkrieg, der am 8. Mai 1945 mit der deutschen Kapitulation in Europa geendet hatte, auch in Asien vorbei. Japan hatte 1937 China überfallen, 1941 den US-Marinestützpunkt Pearl Harbor angegriffen und während des Kriegs weite Teile Asiens besetzt. Alleine in China fielen etwa zehn Millionen Menschen der japanischen Aggression zum Opfer. Heute fühlen sich viele Japaner aber vor allem als Opfer, sagt die Japanologie-Professorin Gabriele Vogt im Interview. Denn kurz vor Kriegsende starben bei den amerikanischen Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki Hunderttausende Menschen.

Frau Vogt, Japan hat im Zweiten Weltkrieg unsägliches Leid über Asien gebracht. Gleichzeitig wurde das Land Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Was überwiegt in der Erinnerung?

In Japan wird das Gedenken an das Kriegende sehr von Hiroshima und Nagasaki dominiert. Schließlich war Japan das einzige Land der Welt, das Atombombenabwürfe auf bewohnte Städte erfahren hat.

Und für die Opfer der japanischen Aggression ist im Gedenken an das Kriegsende kein Platz?

Nur sehr wenig. Japan sieht sich vor allem als Opfer und weniger als Täter. Dass Japan selbst viel Leid erfahren hat, ist Teil der nationalen Identität des Landes. In Deutschland besuchen die Schüler Konzentrationslager, in Japan fahren sie nach Hiroshima und Nagasaki. Und das bestätigt sie natürlich in diesem Opfer-Denken. Auch im öffentlichen Raum dominiert das Opfer-Narrativ, etwa in Museen über japanische Geschichte. Ein bekanntes Beispiel ist das Museum beim Yasukuni-Schrein in Tokio …

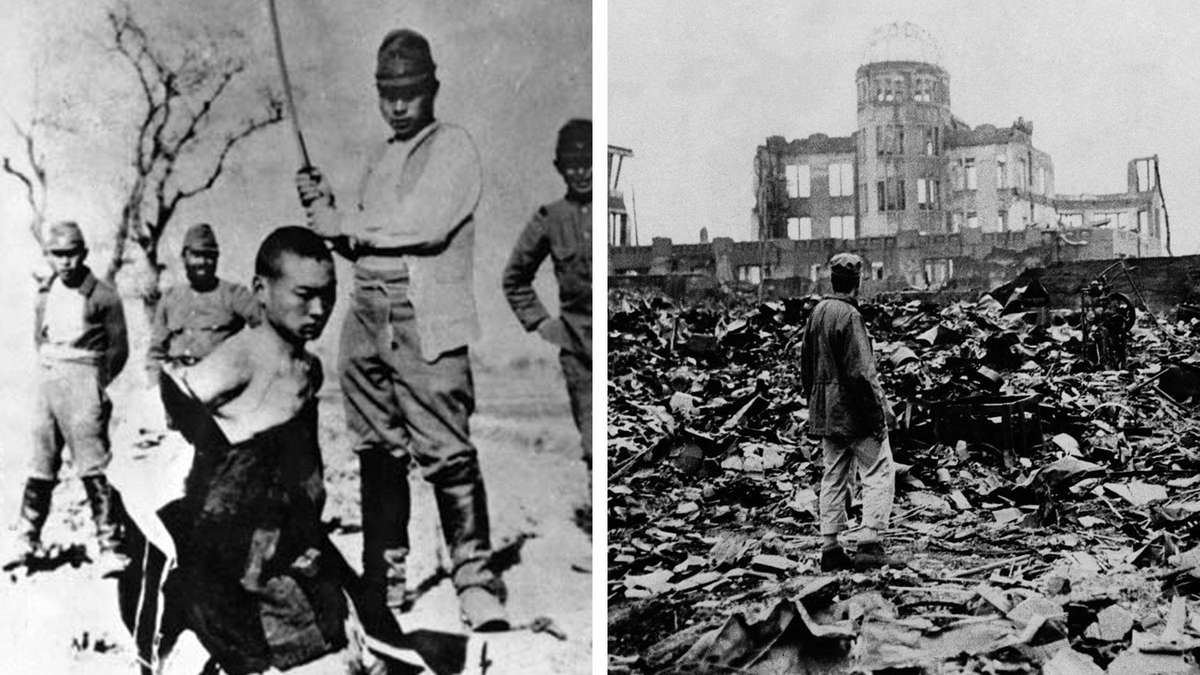

Massaker von Nanjing (li.) und Hiroshima nach dem Atombombenabwurf: Im Zweiten Weltkrieg verübte Japan unvorstellbare Gräuel, wurde aber auch selbst Opfer. © United Archives International/CPA Media/ImagoKriegsende vor 80 Jahren: „Hiroshima und Nagasaki dominieren“

Massaker von Nanjing (li.) und Hiroshima nach dem Atombombenabwurf: Im Zweiten Weltkrieg verübte Japan unvorstellbare Gräuel, wurde aber auch selbst Opfer. © United Archives International/CPA Media/ImagoKriegsende vor 80 Jahren: „Hiroshima und Nagasaki dominieren“

… in dem Japan seiner gefallenen Militärangehörigen gedenkt, darunter auch 14 Kriegsverbrechern.

Das Geschichtsbild, das hier vermittelt wird, ist: Japans Angriffskrieg war gerechtfertigt, weil das Land damals wirtschaftlich und territorial von den Weltmächten eingegrenzt werden sollte. Der Angriffskrieg wird in dieser Erzählung zum legitimen Befreiungsschlag, der Angriff auf Pearl Harbor wird so gerechtfertigt, aber auch viele Verbrechen, die Japan in Asien begangenen hat. Das sind Extrempositionen, die nicht jeder in Japan teilt. Aber es gibt sie.

Gibt es unter jungen Japanern das Bedürfnis, die eigene Geschichte kritisch zu hinterfragen?

Ich untersuche derzeit im Rahmen eines Forschungsprojekts, wie junge Menschen in Japan politisch ticken. Und da sehen wir deutliche Unterschiede etwa zu Deutschland, wo wir eine studentische Generation haben, die sehr politisiert ist, denken Sie an Fridays for Future. In Japan gibt es das nicht. Die jungen Menschen gehen dort nicht auf die Straße, um zu demonstrieren. Und nur etwa jeder Dritte gibt bei Wahlen seine Stimme ab. Entsprechend ist auch das Bedürfnis, sich kritisch mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, sehr gering.

Was lernen Japaner in der Schule über den Zweiten Weltkrieg?

Wenn man sich Schulbücher ansieht, dann fällt auf, dass auch hier Hiroshima und Nagasaki dominieren. Dazu noch die Bombenangriffe auf Tokio kurz vor Kriegsende, bei denen Zehntausende ums Leben gekommen sind. In den Achtzigerjahren gab es zwar Versuche, an den Schulen auch den Aspekt von Japan als Täter mehr in den Vordergrund zu rücken, etwa die Kriegsgräuel, die Japan in China begangen hat. Entsprechende Schulbücher wurden damals aber nach Interventionen des Bildungsministeriums nicht veröffentlicht. Dieser Schulbuchstreit hat zu einer kurzen Debatte über die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit geführt, auch über die Rolle von Kaiser Hirohito während des Zweiten Weltkriegs. Aber zu einer großen Bewegung ist das damals nicht geworden.

Zur Person

Gabriele Vogt ist Professorin für Japanologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Gabriele Vogt © LMU

Gabriele Vogt © LMU

Obwohl Kaiser Hirohito im Zweiten Weltkrieg Oberbefehlshaber des Militärs war, blieb er nach dem Krieg im Amt.

Japan hat nach 1945 einen tiefen Einschnitt erlebt. Das Land geriet unter amerikanische Besatzung, es hat eine neue Verfassung bekommen und ein neues politisches System. Das Kaiserhaus aber haben die Amerikaner nicht angetastet, an diesem für Japan ganz zentralen Pfeiler wollten sie nicht rütteln. Auch in den Kriegsverbrecherprozessen in Tokio musste der Kaiser sich nicht verantworten. Was sich geändert hat, ist die Rolle des Kaiserhauses: Hirohito galt nicht mehr als gottgleich, er war „nur“ noch Staatsoberhaupt.

Hirohito starb 1989.

Ein paar Jahre zuvor sind in Japan Debatten über seine Rolle im Zweiten Weltkrieg entbrannt, vor allem in Okinawa, ganz im Süden Japans. Dort war Hirohito bis zu seinem Tod sehr umstritten. In Okinawa fanden gegen Ende des Kriegs die einzigen Landschlachten auf japanischem Boden statt, zwischen den kaiserlichen japanischen und den alliierten Truppen. Dabei haben die japanischen Truppen teilweise die dortige Zivilbevölkerung aus Höhlen und anderen Verstecken vertrieben, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Mitte der Achtziger machte ein Supermarktbesitzer Schlagzeilen, der bei einer großen Sportveranstaltung in einem Stadion in Okinawa eine japanische Flagge vom Masten geholt und angezündet hat. Für ihn war die Flagge ein Symbol für das Kaiserhaus, von dem er eine Entschuldigung für das Leid der Menschen in Okinawa gefordert hat. Allerdings vergeblich.

Vor allem China hat unter Japans Aggression gelitten. Der japanische Angriffskrieg hat Schätzungen zufolge bis zu zehn Millionen Tote gefordert, beim Massaker in der Stadt Nanjing ermordeten japanische Soldaten in wenigen Wochen 200.000 Zivilisten. China wirft Japan immer wieder vor, diese Ereignisse nicht ausreichend aufzuarbeiten.

Und das belastet die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern bis heute. Tomiichi Murayama, der Mitte der Neunziger Premierminister war, hat sich zum 50. Jahrestag des Kriegsendes zwar bei den Opfern der japanischen Aggression entschuldigt. Das war 1995. Aber in Ländern wie China oder Südkorea nimmt man Japan dieses Bedauern nicht wirklich ab. Was auch daran liegt, dass aus Japan immer wieder sehr widersprüchliche Signale kommen.

Wie meinen Sie das?

Japans damaliger Premierminister Shinzo Abe beispielsweise hat 2006, zu Beginn seiner ersten Amtszeit, versucht, auf China zuzugehen. Statt nach Washington, wie das sonst immer der Fall war, hat ihn seine erste Auslandsreise nach Peking geführt. Das wollte er als Zeichen der Aussöhnung verstanden wissen. Gleichzeitig hat Abe aber das japanische Grundlagengesetz für Erziehung ändern lassen, der Fokus lag jetzt darauf, Patriotismus und Nationalstolz zu stärken. Und stolz auf Japan zu sein, das passte natürlich nicht dazu, sich mit den dunklen Seiten der eigenen Geschichte zu beschäftigen. Ein weiteres Beispiel ist der Umgang mit den sogenannten „Trostfrauen“ …

… Koreanerinnen, die als Sexsklavinnen für japanische Soldaten missbraucht wurden.

Immer wenn irgendwo eine Statue aufgestellt wird, die an diese Sexsklavinnen erinnert, egal ob in Korea oder in den USA oder in Deutschland, ruft das sofort Widerstand seitens der japanischen Regierung hervor. Für mich ist das ein Symbol dafür, dass es Japan noch immer nicht schafft, seiner eigenen Kriegsvergangenheit ins Auge zu schauen.

Auch große Teile Süd- und Südostasiens waren im Zweiten Weltkrieg von Japan besetzt.

Interessant ist, dass sich Japan in vielen dieser Länder nach dem Krieg in der Entwicklungszusammenarbeit engagiert hat. Das begann in den Siebzigern, als die japanische Wirtschaft einen massiven Aufschwung erlebt hat. Japan wurde damals zur wichtigsten Gebernation dieser Länder, die es zuvor kolonialisiert hatte, und ist es teils heute noch. Das geschah einerseits sicher aus philanthropischen Motiven. Aber auch knallharte Wirtschaftsinteressen haben eine Rolle gespielt. Mit japanischem Geld wurden etwa Straßen und Schienen gebaut – aber von japanischen Firmen. Japan hat es dennoch geschafft, zu vielen ehemaligen Kolonien wie den Philippinen freundschaftliche Beziehungen aufzubauen.

Nach dem Krieg hat sich Japan eine pazifistische Verfassung gegeben, die kriegerische Aktivitäten verbietet. Heute rüstet das Land massiv auf, der Anteil der Rüstung am Bruttoinlandsprodukts soll in den kommenden Jahren verdoppelt werden. In China schürt das Sorgen, in Japan selbst gibt es kaum Proteste.

Schon vor zehn Jahren hat der damalige Premierminister Abe Artikel 9 der japanischen Verfassung, den sogenannten Friedensartikel, neu interpretiert. Seitdem darf das japanische Militär, die sogenannten Selbstverteidigungsstreitkräfte, an Einsätzen außerhalb Japans und an der Seite von Bündnispartnern teilnehmen, wenn es in der Umgebung Japans eine sicherheitsrelevante Lage gibt. Das bezieht sich vor allem auf einen möglichen chinesischen Angriff auf Taiwan. Damals gab es große Proteste gegen diese Neuinterpretation, vor allem von Studentinnen und Studenten. Es waren die bis dato einzigen großen Studentenproteste seit den Achtundsechzigern.

Und heute?

Als der damalige Premierminister Fumio Kishida vor drei Jahren angekündigt hat, mehr Geld in Rüstung zu stecken, hat er das mit dem Ukraine-Krieg begründet. Er hat gesagt, dass die Ukraine von heute das Ostasien von morgen sein könnte. Gemünzt war das auf das immer aggressivere Auftreten Chinas in der Region, vor allem gegenüber Taiwan. Er hat sogar den Begriff „Zeitenwende“ verwendet. Damit ist es Kishida gelungen, die Japaner davon zu überzeugen, dass Japan in der Lage sein muss, sich im Notfall selbst zu verteidigen. Das einzige, worüber in Japan monatelang gestritten wurde, war die Frage, wie man die Aufrüstung finanziert. Ob die Aufrüstung aber notwendig ist oder nicht, war kein Thema.