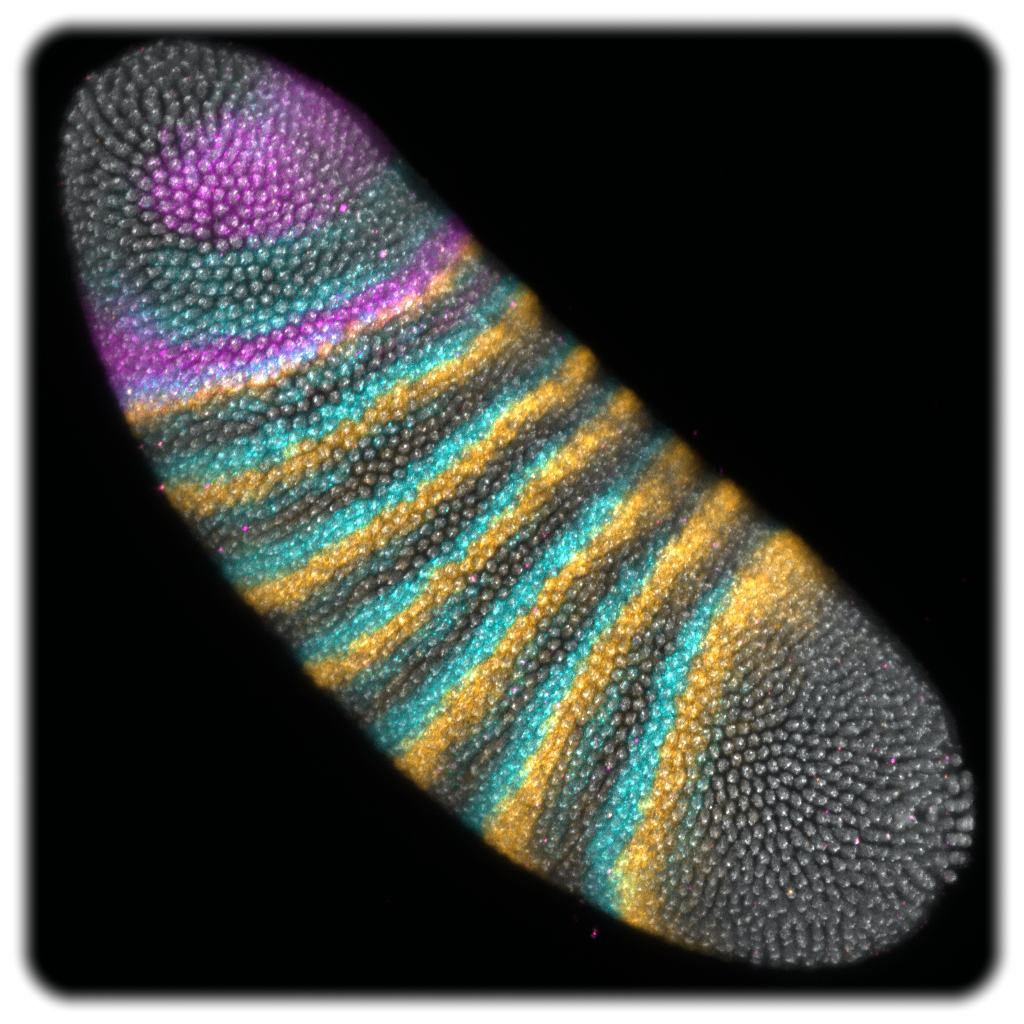

An diesem Embryo der Fruchtfliege „Drosophila melanogaster“ haben die Dresdner Forscher ausgewählte Gene farblich markiert. Die darin gespeicherten Erbgut-Informationen wirken als Schalter – unter anderem für die Konstruktion und anschließende Demontage von Kopffurchen. Die dienen als vorübergehende Kräftepuffer während der Morphogenese. Abb.: Bruno C. Vellutini / MPI-CBG / Nature (2025)

Dresdner Systembiologen enträtseln mysteriöse Kräftepuffer in Fliegen

Dresden, 4. September 2025. Noch immer rätseln Wissenschaftler, wie genau aus einer einzelnen Zelle ein komplettes Lebewesen wird: Woher „wissen“ die entstehenden neuen Zellen beispielsweise, wie sie sich laut Erbgut-Bauplan anzuordnen und zu spezialisieren haben? Welche physikalischen, biochemischen und molekularen Prozesse wirken, damit etwa ein Organ entsteht? Wie das in etwa abläuft, davon haben Dresdner Systembiologen inzwischen eine gewisse Vorstellung – die Planck-Forscher untersuchen seit einigen Jahren eben jene komplexen Vorgänge an der Schnittstelle der Biologie mit Physik, Chemie, Mathe und Computerwissenschaften. Ihr jüngster Erfolg: Sie haben gezeigt, dass beispielsweise mechanische Kräfte evolutionäre Verbesserungen an Fliegen-Embryos auslösen.

Kleine Kopffurchen entstehen im Embryo – und verschwinden dann plötzlich wieder

Ausgangspunkt: Die Forscher am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) in Dresden hatten sich gefragt, wie kleine Gewebefalten zwischen Kopf und Rumpf von Embryos bestimmter Fruchtfliegen (Drosophila melanogaster) ohne offensichtlichen Grund entstehen – und dann wieder verschwinden. Diese Kopffurche (Cephalic Furrow) taucht aber nur bei einer bestimmten Fliegen-Unterart aus und ist evolutionär noch eine recht junge „Erfindung“ dieser Fruchtfliege.

Kräfte drücken und ziehen, um Gewebe zu formen, sorgen aber auch für Instabilitäten

Durch Experimente unterm Mikroskop und den Einsatz neuer physikalischer Modelle stellten die Forschungsgruppen von Pavel Tomancak und Carl Modes schließlich fest: Der Embryo reagiert mit der Furche auf die mechanischen Kräfte, die während der Formung (Morphogenese) von Gewebe und Organen entstehen. „Diese Kräfte bewirken, dass Gewebe sich gegenseitig drücken und ziehen“, erklären die Wissenschaftler. „Dabei liefern sie den Zellen wichtige Informationen und bestimmen die Form der Organe.“ Diese Kräfte sind also unvermeidlich, sorgen aber eben auch für Instabilitäten, die dem entstehenden Gewebe gefährlich werden könnten. Daher bauen sich die Fliegenembryos mit der Kopffurche eine Art vorübergehenden Puffer, der die zerrenden und drückenden Kräfte ein Stück abfedert. „Je früher sich die Kopffurche bildet, desto besser funktioniert sie als Puffer“, erläutert Gruppenleiter Carl Modes. „Wenn sie sich ungefähr in der Mitte des Embryos bildet, hat sie die stärkste Pufferwirkung.“ Ist die Morphogenese geschafft, verschwindet auch die Furche wieder.

Mechanischer Anpassungsdruck

Und weil diese Furche eben nur bei einer Unterart auftaucht und eine noch recht junge Errungenschaft dieser Fruchtfliegen ist, führte dies zu einer weiteren Erkenntnis: Die Dresdner Systembiologen gehen nun davon aus, dass mechanische Kräfte Anpassungsdruck erzeugen und eben auch für die Evolution eine wichtige Rolle spielen.

Evolutionärer Effekt rückte erst später in den Fokus der Forscher

„Unsere ursprüngliche Frage war, welche Gene an der Bildung der Kopffurche beteiligt sind und welche Rolle die Einstülpung in der Entwicklung spielt“, betont CBG-Postdoktorand Bruno C. Vellutini. „Später haben wir unsere Untersuchungen auf andere Fliegenarten ausgeweitet und festgestellt, dass Veränderungen in der Expression des Gens ,buttonhead’ mit der Evolution der Kopffurche zusammenhängen.“

„Mechanische Kräfte sind nicht nur für die Entwicklung des Embryos wichtig, sondern auch für die Evolution“

Forschungsgruppenleiter Pavel Tomancak vom MPI-CBG

„Unsere Erkenntnisse geben empirische Hinweise darauf, wie mechanische Kräfte die Entwicklung von Innovationen in der frühen Entwicklungsphase beeinflussen können“, meint Gruppenleiter Pavel Tomancak. „Wir zeigen, dass mechanische Kräfte nicht nur für die Entwicklung des Embryos wichtig sind, sondern auch für die Evolution seiner Entwicklung.“

Autor: hw

Quellen: MPI-CBG, Wikipedia, Oiger-Archiv

Wissenschaftliche Publikation:

„Patterned invagination prevents mechanical instability during gastrulation“ von Bruno C. Vellutini, Marina B. Cuenca, Abhijeet Krishna, Alicja Szałapak, Carl D. Modes und Pavel Tomancak, in: „Nature“, 3. September 2025, Fundstelle im Netz: Doi: 10.1038/s41586-025-09480-3

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!

Ähnliche Beiträge

Ähnliche Beiträge