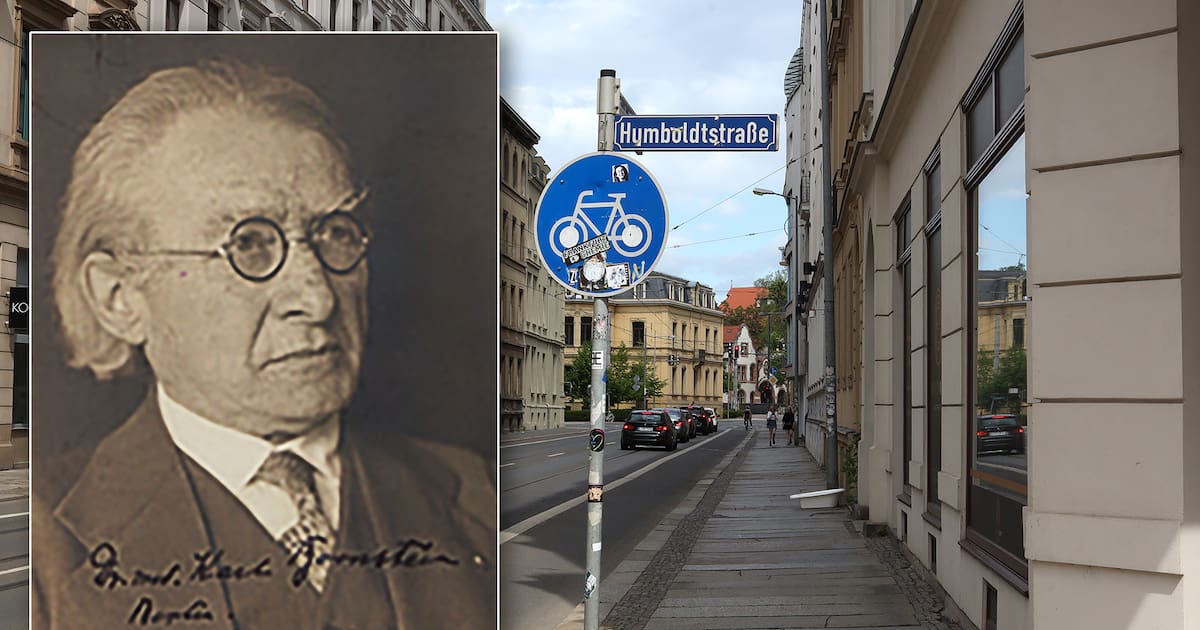

Leipzig. Im Leipziger Waldstraßenviertel soll am 9. September eine Erinnerungstafel für Karl Bornstein enthüllt werden. Der Arzt lebte lange in der Pfaffendorfer Straße, wurde nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten als einer der Ersten ins jüdische Ghetto nach Theresienstadt gebracht. Dort starb Bornstein 1942 aufgrund der prekären hygienischen Bedingungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die feierliche Einweihung seiner Gedenktafel am Dienstag ab 17 Uhr ist mit Musik- und Redebeiträgen geplant, wie das Kultur- und Begegnungszentrum Ariowitsch-Haus am Mittwoch mitteilte.

Angesehener Arzt und Wissenschaftler – deportiert ins Ghetto

Bornstein wurde 1863 im damals zu Preußen gehörenden Gostyn in der Nähe von Posen (heute Polen) geboren. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts praktizierte er in Leipzig in seiner Praxis in der Pfaffendorfer Straße 22. Er war Spezialist für Magen-, Darm- und Stoffwechselerkrankungen und engagierte sich vor allem auch als Vorsitzender des Vereins für Mutterschutz zu Leipzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ab 1925 gehörte Bornstein dann auch zur renommierten Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina zu Halle. Diesen Sitz verlor er nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, da er aus einer jüdischen Familie stammte. Ihm wurde zudem untersagt, weiter zu praktizieren. Karl Bornstein und seine Frau Magdalene gingen nach Berlin, wo sie im Stadtteil Wilmersdorf eine Wohnung fanden.

1942 wurde das kinderlose Ehepaar inhaftiert und zu einem Sammellager für jüdische Seniorinnen und Senioren gebracht. Anschließend wurden beide mit dem sogenannten „1. großen Alterstransport“ der Nationalsozialisten in das jüdische Ghetto nach Theresienstadt (heute Terezín in Tschechien) deportiert. Nur sehr wenige Menschen überlebten diesen Transport überhaupt.

Die Bornsteins gehörten dazu. Einen Monat nach der Deportation, am 17. September 1942, starb der inzwischen fast 80-jährige allerdings Karl Bornstein infolge der prekären hygienischen Bedingungen im Ghetto – samt Hungersnot und fehlender ärztlicher Versorgung. Seine Frau Magdalene wurde ein halbes Jahr später von den Nazis ermordet.

Erinnerung an weitere jüdische Leipzigerinnen und Leipziger

In Berlin gibt es bereits seit 2012 eine Erinnerungstafel für das Ehepaar Bornstein. In Leipzig werden nun am 9. September neben dieser auch weitere Tafeln angebracht, die an die Deportationen der Nationalsozialisten erinnern sollen: für den Kaufmann Simche Beinom Goldrei, der einen Großhandel für Eier betrieb, sowie für die Ohel-Jakob-Synagoge im Viertel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit den neuen Tafeln steige die Gesamtzahl der Erinnerungsorte im Leipziger Waldstraßenviertel auf 17, hieß es Mittwoch. Zwischen April 2023 und April 2025 seien zunächst 14 Tafeln installiert worden, zuletzt für die Pädagogin Hedwig Burgheim (1887–1943), die im Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurde.

Treffpunkt und Route der Enthüllungen

Die feierlichen Gedenkzeremonien beginnen am 9. September um 17 Uhr an Bornsteins Wohnhaus in der Pfaffendorfer Straße 22. Von dort geht es zur Pfaffendorfer Straße 12 (Ohel-Jakob-Synagoge) und schließlich zur Gustav-Adolf-Straße 34 (Simche Beinom Goldrei). Zur bereits fünften Enthüllungsaktion von Erinnerungstafeln sind Gäste willkommen, wie der Veranstalter mitteilt.

LVZ