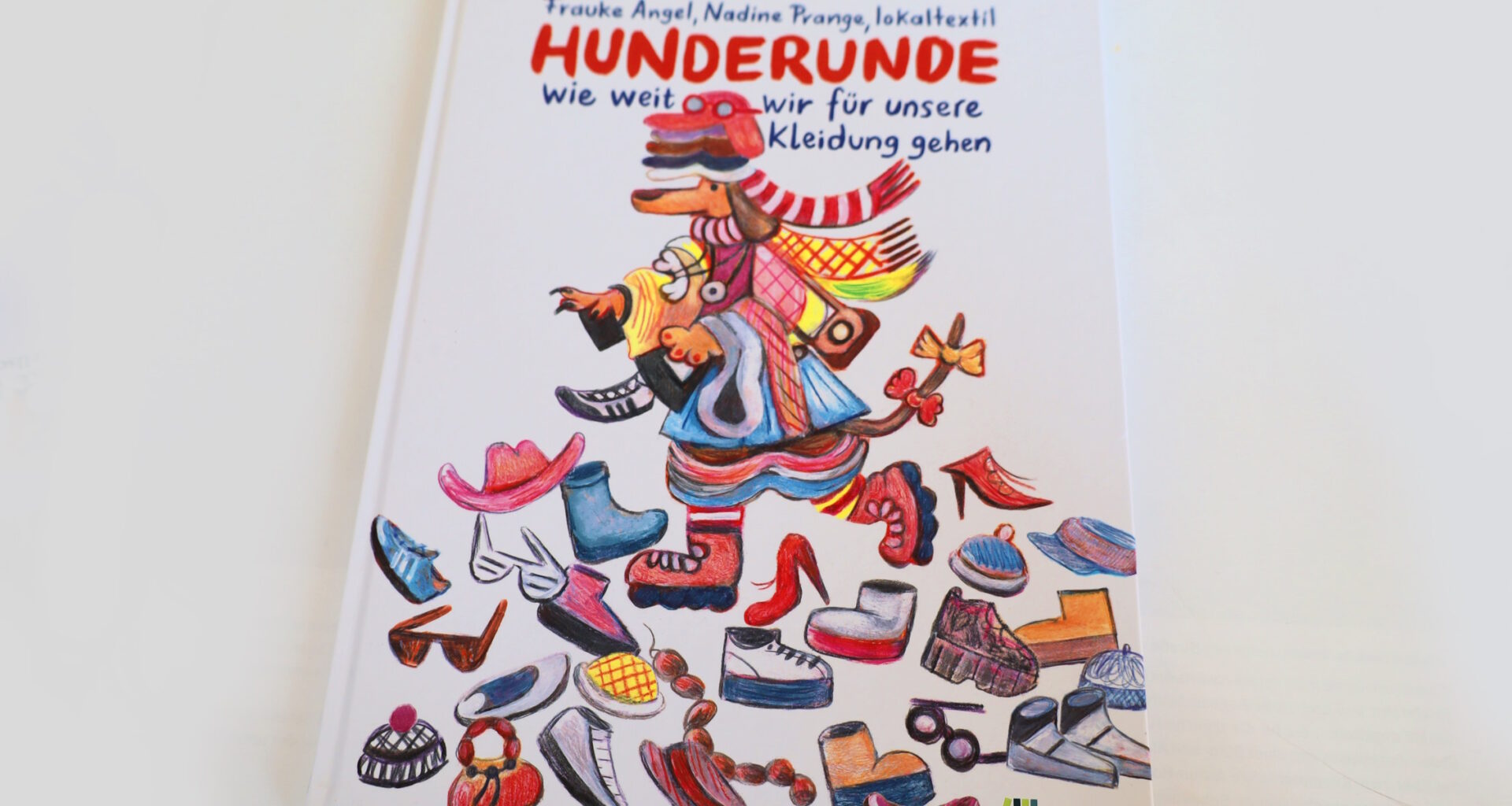

Es sieht aus wie ein Kinderbuch. Eigentlich ist es auch eins. Auch wenn die Kleinen ihre Klamotten in der Regel noch nicht selber kaufen. Aber eigentlich kann man auch nie früh genug anfangen, den Kindern zu erklären, was in der Welt der Erwachsenen falsch läuft. Und warum unsere Welt daran kaputtgeht. Denn während Kinder gern was lernen und begreifen, sind viele Erwachsene nicht nur lernunwillig. Sie stellen sich ganz bewusst doof. Auch beim Kauf ihrer Kleidung. Zeit für eine schöne große Runde mit Hund.

Um Hunde geht es zwar eigentlich nicht. Aber die Leipziger Grafikerin Nadine Prange hat die vielen nicht immer lustigen Themen in diesem Buch fröhlich und unbeirrt mit lauter lustigen Hunden illustriert, die dann in den witzigen Zeichnungen das tun, was die Menschen sonst tun. Nur dass Menschen nicht so knuffig sind und so cool aussehen, wenn sie sich Klamotten kaufen, Uniform anziehen oder Maden begutachten. Maden?

Stimmt schon: Denn wie illustriert man solche Labels wie „Made in Germany“ oder „Made in Bangladesh“? Dieser kleine Stofffetzen in der Kleidung sollen zwar verraten, wo das Teil hergestellt wurde, sind aber oft genug nur Augenwischerei, weil nur ein winziger Teil des Produkts tatsächlich da zusammengefriemelt wurde, wo es das Stofffetzchen behauptet.

Woher kommt den unsere schnelle Mode?

Aber wie kommt Nadine Prange dazu, so freche Zeichnungen zu einem ernsten Thema zu fertigen? Der Grund ist in der August-Bebel-Straße in Leipzig zu finden. Da sitzt die lokaltextil UG, die sich als „Netzwerk für lokale Textilproduktion“ versteht. „Wir informieren über die vielfältigen textilen Produktionsmöglichkeiten und Macher/-innen direkt vor unseren Haustüren. Wir zeigen ihre Herkünfte und Perspektiven.

Wir berichten über textile Nachhaltigkeitsthemen und über Schwierigkeiten der Branche. Wir vernetzen lokal Schaffende aus Traditionshandwerken, Innovationsunternehmen, Forschung und kreativen Bereichen miteinander und machen entstehende Synergien nutzbar.“

All das macht natürlich erst richtig Sinn, wenn man weiß, woher die Mode in unseren Warenhäusern und Online-Shops kommt. Denn das Allerwenigste wird heute noch in Deutschland oder auch in Europa hergestellt. Das Meiste wird unter ziemlichen üblen Bedingungen irgendwo in Fernost hergestellt. Mit Textilien, die in ihrer Herstellung selbst schon hochgradig umweltbelastend sind.

Die Kleiderwelt war nicht immer so, wie sie heute ist. Wie die Menschen zu ihrem heutigen Kleiderfimmel kamen, hat natürlich eine lange Vorgeschichte, die die Dresdner Autorin Frauke Angel gleich mal zu Beginn dieses Ausflugs in die Welt der Mode erzählt – von den Jägern und Sammlern, die sich schon in Felle kleideten, über Römer und Ägypter bis in die mittelalterliche Geschichte, als die Kirche begann, ihre prüde Moral zum Maßstab der Kleidervorschriften zu machen.

Nacktheit wurde auf einmal verpönt, die Scham hielt Einzug und jede Kleinigkeit in der Kleidung wurde vorgegeben. Bis hin zur Farbe, die nicht nur die Zugehörigkeit zu einem Stand signalisierte, sondern oft auch – wie die Farbe Gelb – die Stigmatisierung von Randgruppen.

Die moderne Mode-Raserei

Da werden viele Kinder mit den Augen rollen. Aber wer sagt denn, dass menschliche Geschichte vernünftig sein muss? Dazu gibt es zu viele machtbessene Männer, die mit ihren närrischen Vorstellungen ganze Zeitalter verkorksen. Muss aber sein. Die kleinen Buchbetrachter sollen ja ein bisschen lernen, wie die Menschen anfingen, die Mode zu erfinden und damit die närrische Kleiderschau nicht nur optisch auf die Spitze trieben.

Denn mit der Erfindung der Mode kam auch etwas ins Spiel, was aus dem nüchternen Kauf nützlicher Kleidung etwas machte, was zu einer der größten Umweltzerstörungsindustrien wurde, die der Kapitalismus je in Gang gesetzt hat.

Mit riesigen wasserhungrigen Baumwollplantagen, baufälligen Textilfabriken, gewaltiger Umweltverschmutzung und Millionen Tonnen von Kleidung, die – wenn sie denn überhaupt den Kunden erreicht – oft nicht mal eine Saison hält, weil gleichzeitig das Tempo der Stile und Moden online immer weiter angeheizt wird und den Konsumenten eingeredet wird, sie müssten auch noch den neuesten heißen Scheiß kaufen, der gerade an dürren Models im Internet zu sehen ist.

Puh. Luft holen.

So wütend klingt das bei Frauke Angel nicht. Die Kinder sollen ja nicht wütend werden, sondern etwas lernen über die Kleidung, die es im Laden gibt. Über die Herkunft der Fasern, aus denen die Stoffe sind, und über die dramatischen Folgen dieser industriellen Hochbeschleunigung, bei der sich die Menschen ihren Kleiderschrank immer mehr mit aktuellen Stücken füllen, die sie oft nur ein oder zweimal anziehen.

Und dann schleppen sie das Zeug zum überfüllten Textilcontainer. Was nicht heißt, dass irgendwer es noch tragen kann. Denn viele Kleidungsstücke sind so schnell zusammengeschustert, dass sie nach der Saison sowieso nur noch ein Putzlappen sind. Und noch schlimmer: Die meisten Stoffe sind Mischgewebe mit jeder Menge Chemie drin, die nicht mal mehr recycelt werden können. Also das Gegenteil von nachhaltig oder haltbar.

Es geht auch anders

Und auch wenn Kleidungsstücke aus Baumwolle wenigstens aus einer Naturfaser bestehen, ist der Baumwollanbau und deren Verarbeitung für viele Regionen eine echte Katastrophe. Erst recht, weil eben daraus auch wieder nur Teile für die Saison genäht werden, die dann auch wieder weggeschmissen werden. Was völlig unsinnig ist. Und deshalb spielen auch viele Menschen dieses gedankenlose Spiel nicht mehr mit, sondern besorgen sich lieber haltbare Klamotten, die sie jahrelang tragen können, in denen sie sich wohlfühlen und die sie dann auch lieber flicken oder zur Schneiderin geben, wenn mal was kaputtgeht daran.

Man muss gar nicht erst bis zu diesem Satz blättern, um zu merken, dass es so nicht weitergeht: „Die beliebten Rohstoffe werden auf der ganzen Welt knapper.“ Längst wird mit völlig anderen Materialien für die Textilproduktion experimentiert. Und gerade Menschen in der Großstadt bringen ihre noch guten Klamotten lieber zum Tauschmarkt und decken ihren Bedarf an neuer Kleidung im Second-Hand-Laden. Es gibt längst hunderte Initiativen, die sich um einen nachhaltigeren Umgang mit Kleidung bemühen, Initiativen, deren Anliegen bei lokaltextil gebündelt werden.

Dort weiß man, dass es vor allem um Wissen geht, Wissen vor allem um die Umweltbelastung unserer heutigen Kleidermode. Und um die möglichen Alternativen, wie man ganz bewusst seinen Umgang mit Kleidung ändern kann. Denn natürlich steht die Frage: „Was kann ich alleine schon ausrichten?“

Die Antwort lautet – wie bei allen Klimathemen: nicht viel.

Wie man Kleidung kaufen kann

Aber dieses „nicht viel“ summiert sich, wenn ganz viele Menschen ihren Umgang mit Kleidung ändern. Die dann etwa im Laden auf eine möglichst umweltschonende Herstellung ihrer Kleidung achten und auf eine möglichst lange Tragbarkeit. Und natürlich darauf, dass man sich nicht vom Modegebimmel närrisch machen lässt. Ehrlich mal: Die meisten „heißen Teile“ der Saison stehen nur den allerwenigsten Menschen. Die meisten kaufen das Zeug zwar – aber wenn sie sich darin im Spiegel sehen, kommt das Entsetzen und sie ziehen das Teil nie wieder an.

Mit Kleidung aber, die man danach kauft, ob man sich darin wohlfühlt und eins mit sich, ist das anders. Gerade das emsige Fragen am Ende des Buches öffnet den Weg zu einem anderen Umgang mit seinem Kleiderschrank und seinen (Lieblings-)Kleidungsstücken.

Denn Kinder wissen es noch: In manchen Klamotten fühlt man sich erst richtig wohl, die will man am liebsten nicht wieder ausziehen. Und nichts ist schlimmer, als wenn sie auf einmal zu klein werden. Kleidung ist etwas zutiefst Persönliches. Darum geht es eigentlich. Und wenn wir anfangen, mit unserer ganz persönlichen Kleidung sorgsamer und schonender umzugehen, dann gehen wir auch mit der Welt schonender um.

Darum geht es eigentlich.

Es ist ein Buch, das zum Nachdenken und Fragenstellen anregt. „Liebt eure Kleider“!“, lautet einer der frechen Sprüche, die Nadine Prange an den Rand gemalt hat. Und: „Das Träumen nicht vergessen!“

Irgendwann lernt man – wenn man sich nicht total blöd anstellt – in welchen Klamotten man sich wirklich wohlfühlt. Und dass Kleidung vielleicht für andere Leute was mit Status und Eitelkeit zu tun hat, aber für einen selbst zählt eigentlich das Gefühl, dass man sich in der Kleidung gut fühlt.

Das ist schwer genug. Stimmt. Aber es lohnt sich, danach zu suchen. Und so nach und nach zu lernen, dass man wirklich gute Kleidung gar nicht wegschmeißen muss. So wie das ganze Billigzeug der Saison, das nur den Schrank verstopft. Meist muss man dafür gar nicht weit gehen, nur wissen, wohin man gehen kann.

Vielleicht mit Hund, der dann draußen vor der Tür seine Mätzchen machen kann, während man drin das Teil sucht, das einen wirklich die nächsten zehn Winter wärmen kann.

Frauke Angel, Nadine Prange, lokaltextil „Hunderunde – wie weit wir für unsere Kleidung gehen“, oekom Verlag, München 2025, 22 Euro.